九品中正制,又称“九品官人法”,是魏晋南北朝时期重要的选官制度,自曹魏黄初元年(220年)曹丕采纳尚书令陈群建议正式确立,至隋唐科举制兴起逐渐消亡,存续约四百年。这一制度上承两汉察举制,下启隋唐科举制,在中国古代政治制度史上占据重要地位,其影响深远且复杂,需从多维度进行客观评价。

一、制度初创:规范选官的积极尝试

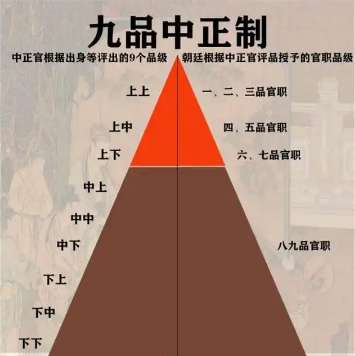

九品中正制的创立有其特定的历史背景。东汉中后期以来,察举制腐败盛行,外戚、宦官交替专权阻塞士大夫仕进之路,加之战祸连年、户籍混乱,乡里组织瘫痪,察举方法难以适应新形势。在此背景下,曹魏政权为争夺人才、扩大社会支持面,推行九品中正制。该制度由中央委任中正官评定人才等级,将士人分为九品作为选任官吏依据,一定程度上解决了选拔官吏无标准的问题。

在制度初创时期,九品中正制确实发挥了积极作用。中正官选拔严格,需具备当地人、在中央或地方任职较高、德才兼备且有识鉴能力等条件。他们根据所举人才的家世、德行与才能等情况进行品评,吏部选官用人参照中正官所定等级确定官吏品禄秩位。这一时期,中正官较为清廉正直,品评人物能根据人才优劣和社会舆论褒贬给予较为客观公正的评定,使吏治得以澄清,加强了中央对选举大权的控制,缓解了中央政府与世家大族的紧张关系,为魏晋实现全国统一奠定了基础。

二、制度异化:门阀垄断的必然结果

然而,随着时间的推移,九品中正制逐渐发生异化。西晋时期,选官标准从初创时重视家世、道德和才能,演变为主要看重家世。中正官大多由豪门大族担任,他们在评品论级时往往只看门第高下,使得士族子弟平步青云,而有才能的寒门子弟却受到排挤,难以施展抱负和才干。这一时期,“上品无寒门,下品无势族”成为典型现象,门阀士族通过九品中正制垄断仕途,形成了具有典型特点的门阀政治。

门阀垄断导致九品中正制成为维护士族特权的工具,严重破坏了选官的公平性。中正官的评价往往具有主观性和随意性,他们或重其任而轻其人,或舍德而重门第,使得人物品评既非乡议,又非考课。同时,一些有权势的人通过贿赂中正官或其他手段影响选官结果,导致政治腐败加剧。官员的世袭化和门阀化使得官员队伍的素质和能力逐渐下降,卖官鬻爵等行为屡见不鲜,严重影响了国家的治理和发展。

三、制度终结:历史发展的必然选择

九品中正制的弊端日益凸显,最终走向终结。随着门阀士族的衰落,九品中正制失去了存在的社会基础。隋文帝时期,为打破门阀垄断、选拔真正有才能的人才,开始逐步废止九品中正制,推行科举制。科举制通过相对公平的考试选拔官员,扩大了统治基础,提高了官员素质,加强了中央集权。唐高祖武德七年(624年)虽曾重新设立州大中正,但在唐太宗贞观初年又被废除,标志着九品中正制彻底退出历史舞台。

九品中正制的终结是历史发展的必然选择。它虽然在一定程度上适应了魏晋南北朝时期的社会政治形势,但随着时代的变迁,其弊端逐渐暴露,无法满足国家对人才选拔的需求。科举制的兴起,为封建王朝提供了一种更为科学、公正、有效的选官方式,推动了中国古代政治制度的发展和进步。

四、历史启示:选官制度的反思与借鉴

九品中正制的历史兴衰为我们提供了深刻的历史启示。一方面,选官制度必须适应时代发展的需求,不断进行改革和创新。九品中正制在创立初期具有一定的积极意义,但随着门阀士族的崛起和政治环境的变化,未能及时调整和完善,最终导致异化和衰落。因此,在制定和实施选官制度时,应充分考虑社会政治、经济、文化等方面的因素,确保制度的科学性和有效性。

另一方面,选官制度应坚持公平、公正、公开的原则,打破门第和出身的限制,为有才能的人提供平等的晋升机会。九品中正制后期沦为门阀士族垄断仕途的工具,严重破坏了选官的公平性,阻碍了社会的进步和发展。而科举制的成功之处在于它以考试成绩为主要选拔标准,不论出身贵贱,只要有真才实学,都有机会进入官场。这一原则对于当今社会的干部选拔和人才培养仍具有重要的借鉴意义。

九品中正制作为中国古代选官制度的重要组成部分,其历史地位和影响不容忽视。我们应客观、全面地评价这一制度,既要看到它在创立初期的积极作用,也要认识到其异化和衰落的原因及教训。通过对九品中正制的研究和反思,我们可以更好地理解中国古代政治制度的发展演变,为当今社会的制度建设和改革提供有益的借鉴。