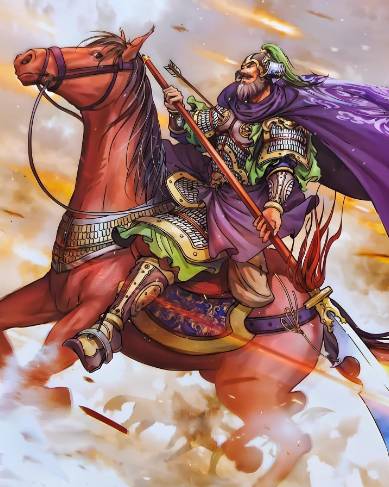

在隋唐英雄谱中,鱼俱罗以“目有重瞳、膂力过人”的异相与“曜日龙鳞紫金刀”的威名,成为开隋九老中极具传奇色彩的武将。然而,这位曾令突厥“不敢塞上牧马”的猛将,在历史与演义的交织中,既书写过以智取胜的辉煌,也暴露出力不从心的局限。通过梳理真实史料与文学演绎,可清晰勾勒出鱼俱罗武力值的边界。

一、历史战场:鱼俱罗的“不败神话”与“权力困局”

1. 突厥战场:以威慑力取胜的典范

据《隋书》记载,鱼俱罗任丰州总管期间,其“声气洪亮、目生重瞳”的异相与“刀法精奇”的武艺形成双重威慑。突厥骑兵每逢其率军巡边,便“望风披靡”,甚至出现“十年不敢近塞”的奇观。这种“不战而屈人之兵”的战绩,源于鱼俱罗对战场心理的精准把控——他深知突厥畏强凌弱的特性,故常以“门扇似的大刀”与“神风古月驹”的组合制造视觉冲击,配合“拖刀计”等战术虚实结合,将武力转化为战略威慑。

2. 权力漩涡:帝王之相的致命枷锁

鱼俱罗的悲剧,始于其“相表异人”的生理特征。隋炀帝杨广因“重瞳者多为帝王”的谶言,对其产生猜忌。大业九年(613年),当鱼俱罗平定刘元进起义时,杨广借“败绩”罪名将其斩首。这一事件暴露出鱼俱罗的致命弱点:在绝对权力面前,个人武勇与军事才能皆成浮云。即便他能在战场上“杀得敌人丢盔卸甲”,却无法突破封建帝制的信任危机。

二、演义世界:鱼俱罗的“智胜李元霸”与“力逊罗艺”

1. 潼关之战:以经验弥补体力的巅峰对决

在《兴唐传》等演义中,鱼俱罗与李元霸的潼关之战成为经典案例。面对“力能举鼎”的李元霸,年逾七旬的鱼俱罗采用“诈败诱敌+回马刀”的战术组合:

战术设计:故意暴露破绽引诱李元霸追击,利用其“不精于计谋”的弱点;

武器适配:选择可灵活施展“转马刀”的曜日龙鳞紫金刀,避免与李元霸的擂鼓瓮金锤正面硬拼;

心理博弈:通过“拨马便走”的假象降低对手警惕,最终以“刀光如月”的致命一击完成反杀。

这场胜利本质是“武艺精湛度”对“绝对力量”的战术压制,但鱼俱罗仍需借助李世民的冷箭才能全身而退,暴露出其体力劣势。

2. 霍州城外:罗艺的“三枪试炼”

另一场关键战役中,北平王罗艺以“五钩金丝盘龙枪”挑战鱼俱罗。演义详细描述了双方交锋过程:

第一枪:罗艺虚晃一枪直刺咽喉,鱼俱罗用刀格挡;

第二枪:罗艺回马枪突袭腰部,鱼俱罗侧身闪避;

第三枪:罗艺使出“两虚一实”的绝技,鱼俱罗虽识破招式,却因“躲闪不及”被划破脖颈。

此战中,鱼俱罗的“刀法精奇”在罗艺的“枪法多变”面前略显僵化,其“气力略逊”的缺陷被进一步放大。罗艺最终因“念其孝母”而放水,但鱼俱罗的败相已显。

三、武力值坐标系:鱼俱罗的定位与启示

通过历史与演义的双重验证,可构建鱼俱罗的武力坐标系:

优势领域:

战术智慧:擅长利用地形、武器特性与对手心理设计战术;

战场威慑:通过异相与气势制造心理压制;

刀法造诣:其“拖刀计”被后世武学评为“以弱胜强之典范”。

明显短板:

体力衰退:年老后难以支撑长时间高强度对决;

力量上限:面对李元霸、罗士信等“天生神力”型对手时处于劣势;

应变僵化:对罗艺“三枪三式”的连续变招缺乏有效反制手段。

这种“智胜于力”的武将特质,使鱼俱罗成为隋唐武力谱系中的特殊存在——他既非项羽式的“力拔山兮”,也非赵云式的“万军丛中取上将首级”,而是以“老谋深算”在乱世中刻下独特印记。