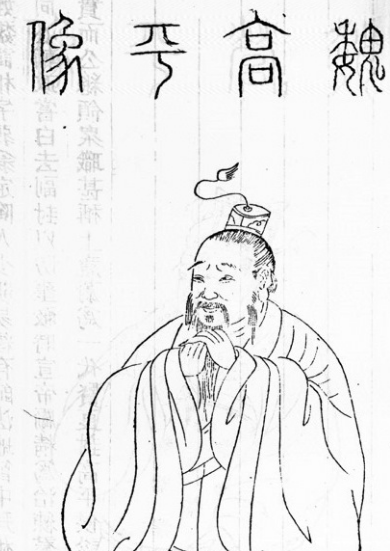

在汉宣帝时期的政治舞台上,魏相以严毅刚正的姿态成为中兴之治的关键推手。这位从地方小吏成长为丞相的济阴定陶人,以《易经》为治国圭臬,在整顿吏治、削弱权臣、恢复民生等核心领域留下深刻印记。透过《汉书》记载与历史细节,魏相的政治人格呈现出多维度特质。

一、刚毅果决的吏治整顿者

魏相的仕途起步于基层吏治实践。任茂陵县令时,他果断处决冒充御史的桑弘羊门客,以雷霆手段震慑豪强;升任河南太守后,面对丞相田千秋之子弃官避祸引发的舆论风波,他顶住霍光压力坚持整顿,引发万民陈情护官的罕见场景。这种“不避权贵”的作风延续至中央,担任御史大夫期间,他借霍光去世之机,通过平恩侯许伯秘密上书汉宣帝,直言“霍氏骄奢放纵,恐渐难驾驭”,为后续削夺霍氏兵权奠定基础。

历史细节印证其强硬手腕:当霍氏家族企图伪造太后诏令发动政变时,魏相主导的司法体系迅速瓦解阴谋,霍云、霍山自杀,霍显及霍禹被诛,彻底消除威胁西汉稳定的最大隐患。这种将政治风险转化为制度优势的能力,使其成为汉宣帝亲政后最倚重的辅政大臣。

二、阴阳调和的治国哲学家

魏相的施政理念深深植根于《易经》思想体系。他提出“阴阳者,王事之本,群生之命”,将自然规律与治国方略紧密结合。元康年间匈奴犯边时,多数大臣主张出兵,魏相却从阴阳和谐角度反对:“救乱诛暴谓之义兵,兵义者王……此五者,非但人事,乃天道也。”他警示战争将“伤阴阳之和”,建议宣帝优先解决郡国守相选任不当、水旱灾害频发等内政问题。

这种哲学思维贯穿具体政策:他多次引用《周易·豫》卦“天地以顺动,故日月不过”劝谏宣帝遵守自然规律,反对大兴功利;建议设置“明经通知阴阳者四人主时”,通过调和节气实现“灾害不生,五谷熟”的治世理想。尽管部分举措被后世视为教条化倾向,但其将经学思想转化为可操作政策的努力,开创了汉代“以易治国”的先河。

三、民生为本的改革实践家

在财政领域,魏相展现出卓越的实干能力。任大司农期间,他推行“省诸用,宽赋税”政策,通过精简开支、奖励垦荒等措施恢复战后经济。河南太守任上,他严惩贪腐官员,追回被侵占的田产分配给流民,使“吏民大信爱之”。这些举措与丙吉的司法宽厚形成互补,共同构建起宣帝时期“君臣相配,古今常道”的政治生态。

历史评价印证其改革成效:班固在《汉书》中将其与萧何、曹参并列,称“孝宣中兴,丙、魏有声”;宋人刘才邵评价他“才识卓然过人,后之人能率由之,因时制宜则易行而收功速者”。这种跨越时代的认可,源于魏相将儒家经学与现实治理相结合的创新能力。

四、复杂政治生态中的平衡者

魏相的政治智慧体现在对权力结构的精准把控。他既敢于在霍光专权时秘密建言削弱霍氏,又能在宣帝亲政后妥善处理与丙吉的辅政关系。当霍氏余党散布“魏相专权”谣言时,他通过公开账目、接受御史核查等方式自证清白,这种政治透明度在专制时代尤为难得。

其用人策略同样值得关注:提拔循吏于定国任廷尉,重用理财能手桑弘羊的批判者倪宽,形成“刚柔相济”的执政团队。这种平衡艺术使宣帝朝既保持中央集权,又避免陷入严刑峻法的治理困境。