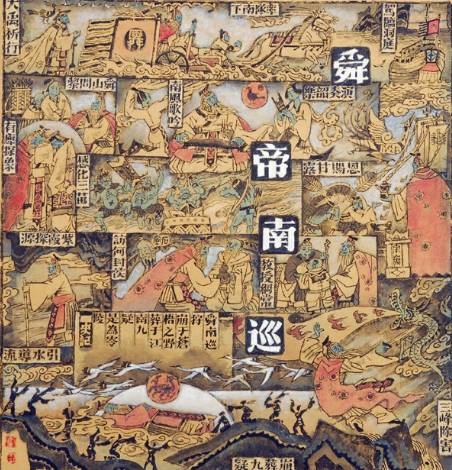

在中国古代帝王的历史长河中,舜帝的逝世之地始终笼罩着神秘色彩。作为“五帝”之一,舜以“至孝笃亲”的德行和“尧舜禅让”的佳话流传千古,但其生命终点的确切位置,却在历史文献与考古发现中留下重重谜团。从长江流域的苍梧之野到九嶷山的斑竹泪痕,舜帝的南巡之路不仅是一条地理轨迹,更是一条中华文明早期德化传播的精神脉络。

一、文献迷雾:苍梧与九嶷山的双重叙事

关于舜帝逝世地点,现存最早的权威记载来自《史记·五帝本纪》:

《史记》记载:“舜践帝位三十九年,南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九嶷,是为零陵。”司马迁以“苍梧之野”与“九嶷山”并称,暗示二者存在地理关联;

《竹书纪年》异说:这部出土文献却称“舜囚尧于平阳,取之帝位,后复偃塞丹朱,使不与父相见”,暗示舜帝晚年可能滞留中原,与“南巡”说形成矛盾;

《山海经》意象:书中多次提及“苍梧之山”,并记载“舜葬于苍梧之野,湘水出焉”,将舜帝之死与长江水系紧密相连。

这种文献分歧,折射出先秦时期地理认知的模糊性。当“苍梧”从古地名演变为文化符号时,其具体方位已超越地理范畴,成为德化四方的精神地标。

二、考古追踪:长江中游的文明交汇点

现代考古发现为破解舜帝南巡之谜提供新视角:

洞庭湖区遗址群:在湖南澧县、华容等地发现的城头山遗址(距今6300-4500年),揭示长江中游存在发达的新石器文化。这些聚落“环壕聚落、稻作农业”的特征,与《史记》记载的舜帝“教民稼穑”事迹形成呼应;

九嶷山区域调查:考古工作者在宁远九嶷山周边发现多处商周时期祭坛,其中玉琮、牙璋等礼器的形制与中原二里头文化高度相似,暗示此处可能存在早期祭祀中心;

长江青铜文明带:盘龙城、吴城等商代城址的发现,证明长江流域在舜帝时代已形成连接中原与岭南的“青铜走廊”。舜帝“南巡”的路线,恰与这条文明传播带重合。

这种考古证据链,将舜帝南巡的传说锚定在长江中游的文明交汇点。当青铜礼器在九嶷山出现时,我们看到的不仅是帝王的足迹,更是中原德政理念向南方的辐射。

三、文化解码:斑竹泪痕的象征体系

舜帝南巡传说中,最具文化张力的符号莫过于“湘妃竹”:

《博物志》神话:舜帝二妃娥皇、女英追至洞庭,泪洒竹斑,成为“湘妃竹”的由来。这种自然现象被赋予“泣血染竹”的悲情色彩;

屈原《九歌》意象:在《湘君》《湘夫人》篇中,湘水之神与舜帝传说融合,形成“帝子降兮北渚”的祭祀体系;

唐代祭祀遗存:柳宗元《湘南馆记》记载,零陵舜帝陵在唐代已形成“岁以九月、十月致祭”的制度,其陵前斑竹成为“德化四方”的活态符号。

这种文化解码,揭示出舜帝南巡传说的深层结构:通过将帝王之死与自然景观结合,构建起“德政永存”的象征体系。当我们在九嶷山看到斑竹摇曳时,看到的不仅是神话的残片,更是中华文明“天人合一”思维模式的具象化。

四、历史回响:从地理谜团到文明密码

舜帝逝世之地的千年争议,本质是中华文明早期扩张的镜像:

政治意义:舜帝南巡打破“中原中心论”,证明早期中华文明存在多中心互动。这种互动在《尚书·禹贡》的“五服制度”中得到理论升华;

文化意义:通过将帝王之死与南方地理绑定,完成“普天之下莫非王土”的政治叙事建构。这种叙事在《史记·秦始皇本纪》的“南至衡山”记载中得到延续;

现代启示:2004年舜帝陵遗址考古发现“舜帝陵碑残片”,将文献记载与考古实物首次关联。这种突破,标志着舜帝研究从“传说时代”迈向“历史时代”。