公元626年秋,长安城外渭水河畔,二十万突厥铁骑列阵如云,旌旗蔽日。刚刚通过玄武门之变登基的唐太宗李世民,仅率六骑亲临阵前,与突厥颉利可汗展开了一场关乎大唐国运的心理博弈。这场看似以“白马之盟”化解危机的外交胜利,却在李世民心中刻下了永恒的耻辱印记。其背后,是新生政权在权力真空期的无奈妥协,更是中原王朝对游牧民族战略劣势的集中暴露。

一、权力真空下的致命危机:玄武门之变与突厥南侵的双重夹击

1. 政权更迭的动荡期

玄武门之变后,李世民虽迅速登基,但朝堂内外暗流涌动。太子李建成余党尚未肃清,关中军事力量分散,长安城防空虚。据《旧唐书》记载,此时“京师戒严,人心惶惶”,突厥选择此时南侵,正是看准了唐朝权力交接的致命窗口期。

2. 突厥的战略性碾压

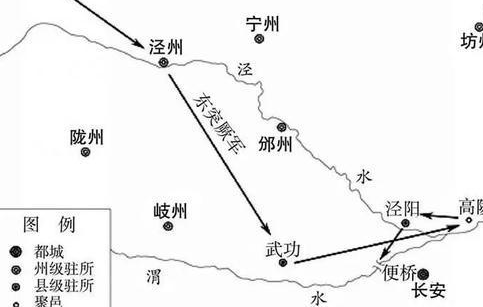

东突厥颉利可汗倾全国之兵二十万南下,其战术布局堪称精准:右翼突袭武功,左翼进逼高陵,中军直抵渭水便桥,形成对长安的三面包围。更关键的是,突厥通过掳掠边境人口、截断粮道等手段,彻底瓦解了唐朝的战争潜力。尉迟敬德虽在泾阳之战中斩首千余,但无法扭转整体战略劣势。

二、疑兵之计背后的屈辱交易:金帛换和平的代价

1. 心理战场的生死博弈

李世民的“六骑赴会”堪称中国历史上最惊险的外交表演。他通过虚张声势(命士兵轮换击鼓呐喊制造声势)、阵前斩使(扣押执失思力)、展示军容(暗中调集援军)等组合拳,成功震慑颉利可汗。但《资治通鉴》揭示的细节更耐人寻味:当颉利看到李世民“军容大盛”时,其恐惧源于对唐朝真实实力的未知,而非真正被唐军战斗力所慑服。

2. 隐性的割地赔款

尽管《旧唐书》记载“颉利献马三千匹、羊万口”,但《新唐书》与《唐会要》均指出,这实为李世民拒绝突厥索要更多财物的妥协结果。更关键的是,唐朝被迫承认突厥对河套地区的实际控制,并延续了李渊时期“财帛入突厥”的屈辱条约。这种“以金帛换和平”的模式,与后世澶渊之盟有本质区别——此时的大唐连“兄弟之国”的体面都未能保住。

三、耻辱烙印的三重维度:从个人尊严到国家战略的创伤

1. 帝王尊严的崩塌

李世民一生以军事天才自居,从浅水原之战到虎牢关之战,他从未在战场上屈服。但渭水之盟中,他不得不向曾称臣的突厥低头,这种角色反转对其心理冲击巨大。据《贞观政要》记载,李世民此后“常以渭水之耻警醒自己”,甚至在贞观四年灭突厥后,命颉利可汗在长安宴会上跳胡旋舞,以泄心头之恨。

2. 政权合法性的危机

突厥南侵恰逢李世民皇位未稳之际,朝中质疑其“得位不正”的声音本就存在。渭水之盟的妥协进一步加剧了这种不信任感。房玄龄、杜如晦等重臣虽未公开反对,但《资治通鉴》记载他们私下担忧:“此举恐示弱于天下,后患无穷。”这种内部裂痕,直到贞观三年唐朝国力恢复后才逐渐弥合。

3. 战略主动权的丧失

渭水之盟后,突厥虽暂时退兵,但持续通过“和亲-索财-背盟”的循环模式压榨唐朝。据《唐六典》统计,仅627-629年,唐朝就向突厥输送了“绢帛五十万匹、金银十万两”。这种经济吸血,严重延缓了唐朝的战备进程,直至李靖、李绩等名将完成军事改革后,才在贞观四年发起致命一击。

四、历史回响:耻辱如何转化为盛世动力

渭水之盟的耻辱,最终成为唐朝崛起的催化剂。李世民将这份屈辱转化为三大变革:

军事改革:建立府兵制与骑兵军团,针对性破解突厥战术优势;

经济动员:推行均田制与租庸调制,快速积累战争资源;

外交策略:采用“离强合弱”之策,分化突厥与铁勒、回纥等部落的关系。

贞观四年(630年),李靖率三千精骑奔袭阴山,生擒颉利可汗,彻底洗刷渭水之耻。这场胜利不仅巩固了唐朝的统治,更奠定了“天可汗”的权威地位。