在唐朝开国战争中,李世民对麾下两大猛将尉迟敬德与秦琼的任用策略,折射出帝王权术的深层逻辑。尉迟敬德以"玄武门之变首功"的身份稳居权力核心,而秦琼作为冲锋陷阵的"战场死神"却始终未获同等政治地位。这种看似矛盾的用人之道,实则是李世民基于政治安全、军事需求与人性掌控的精准布局。

一、玄武门之变:忠诚度的生死考验

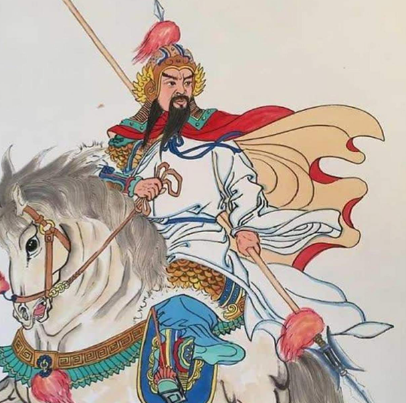

尉迟敬德在玄武门之变中的表现,彻底奠定了他在李世民心中的不可替代性。当李建成、李元吉的骑兵突袭秦王府时,尉迟敬德不仅射杀李元吉,更持两人首级登上城楼,以血腥震慑瓦解叛军士气。这种"以暴制暴"的决绝,完美契合李世民对"绝对忠诚"的需求。

反观秦琼,虽在史料中明确记载参与玄武门之变,但其具体贡献却语焉不详。更关键的是,秦琼与李渊的特殊关系构成潜在隐患——他曾在美良川之战中击败尉迟敬德后,获李渊赐金瓶旌功,这种"君臣知遇"的羁绊,让李世民不得不防范其政治立场。当李世民即位后削减秦琼食邑时,实则是在试探这位功臣的忠诚底线。

二、战场定位:冲锋队与护卫队的角色分化

秦琼的军事价值体现在正面战场的突破能力。史载其"每从太宗征伐,敌中有骁将锐卒,辄命叔宝往取",这种"斩首行动"需要极高的个人武勇与牺牲精神。在虎牢关之战中,秦琼率数十精骑直插窦建德中军,其战术价值堪比现代特种部队的"斩首行动",但这种高风险任务也导致他早衰病逝。

尉迟敬德则承担着"御前护卫"的特殊职责。他不仅多次在乱军中救驾,更与李世民形成战术配合:李世民以神射压制敌军,尉迟敬德持长矛近战突刺。这种"弓矛组合"在洺水之战中发挥关键作用,当李世民被刘黑闼包围时,尉迟敬德率部突入重围的战术执行力,证明其更适合担任贴身护卫而非前线主攻。

三、政治平衡:功臣集团的制衡艺术

李世民对尉迟敬德的宠信,包含着深刻的政治制衡考量。当尉迟敬德在庆功宴上殴打宗室李道宗时,李世民虽当场警告"汉高祖诛杀功臣"的典故,却未实质性惩罚。这种"宽容"实为利用尉迟敬德的莽撞性格,平衡长孙无忌、房玄龄等文臣集团的势力。

对秦琼的"边缘化"处理则更具深意。贞观十二年秦琼病逝后,李世民特许其墓前设置石人石马,突破"非宗室不得用"的礼制,这种"死后追荣"既安抚了功臣集团,又避免活着的秦琼威胁皇权。与之形成对比的是,尉迟敬德晚年因"求娶公主"事件被试探忠诚后,主动选择闭门炼丹,这种"自污"行为反而获得善终。

四、人性洞察:刚柔并济的驭下之道

李世民深谙"恩威并施"的帝王术。对尉迟敬德,他既赏赐千金又容忍其骄横,甚至在其"求娶公主"时以"富不易妻"的典故巧妙拒绝,既保全功臣体面又划清权力边界。这种"推拉之间"的掌控,使尉迟敬德始终保持敬畏。

对秦琼则采用"情感笼络"策略。当秦琼长期称病不出时,李世民持续派遣御医送药,这种"明知其诈仍予关怀"的姿态,既维护了君臣体面,又暗含"朕已洞悉一切"的威慑。秦琼最终选择"倒药明志",以不治之症保全家族,正是看透这种政治默契后的智慧选择。