在中国历史上,孙之獬是一个极具争议的人物,尤其在明末清初的历史转折点上,他的行为和选择更是引起了广泛的关注和讨论。他被一些人视为“史上第一大汉奸”,这一评价背后蕴含着复杂的历史背景和深刻的人性探讨。

一、孙之獬的生平与仕途

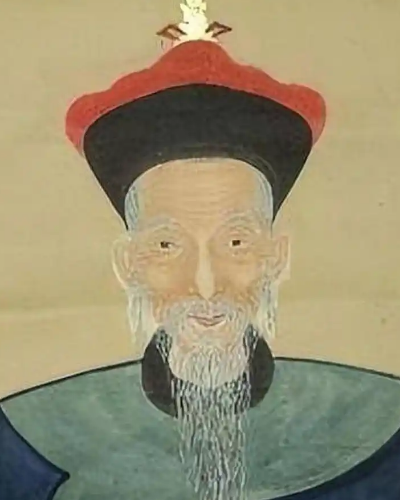

孙之獬(1591—1647),字龙拂,山东省淄川县(今淄博市博山区白塔镇大庄村)人。天启二年(1622年)举进士,后任庶吉士、翰林院检讨等职。然而,他的仕途并非一帆风顺。在崇祯初年,因廷臣请毁《三朝要典》一事,他独力抗争,最终被列入阉党逆案,被革职为民。

二、降清与剃发易服的倡议

清军入关后,孙之獬看到了新的政治机遇。他主动投诚,被清廷授以礼部右侍郎之职。更为引人注目的是,他积极倡议“剃发易服”,成为满清推行这一政策的重要推手。在《顺治实录》中记载,孙之獬不仅自己率先剃发,还命令全家男妇皆效满装,以示对清廷的忠诚。这一行为在当时引起了极大的轰动和争议,也让他成为了千夫所指的“汉奸”。

三、“汉奸”评价的由来与争议

孙之獬之所以被称为“史上第一大汉奸”,主要是因为他作为汉人,却积极迎合满清的统治政策,尤其是剃发易服这一极具象征意义的举措。在汉人看来,头发乃父母所赐,不可轻易剃除,剃发易服无疑是对汉人传统习俗的极大侮辱。因此,孙之獬的这一行为被视为背叛民族、投靠异族的可耻行径。

然而,对于孙之獬的评价并非全然负面。有人指出,他之所以降清并倡议剃发易服,很可能是出于个人仕途的考虑和对清廷统治的认可。在当时的历史背景下,满清入关已成定局,许多汉人官员选择投降以求自保,孙之獬只是其中之一。此外,他倡议剃发易服也可能是为了缓解满汉矛盾,促进民族融合。尽管这一举措在当时引发了极大的争议和反抗,但从历史的长远角度来看,它也在一定程度上推动了民族间的交流与融合。

四、孙之獬的悲剧结局与反思

顺治三年(1647年),以谢迁为首的抗清农民武装攻破淄川,孙之獬和全家共7人一同被杀。他的死因和死状都极为惨烈,据说被义军用针线缝嘴、肢解示众。这一悲剧结局无疑加深了人们对他的负面评价。

然而,在反思孙之獬的一生时,我们也应该看到他所处的历史背景和复杂的人性纠葛。作为一个历史人物,他的行为和选择都受到了当时政治、经济、文化等多方面因素的影响。因此,在评价他时,我们应该保持客观和理性,既要看到他的过错和缺陷,也要理解他的处境和动机。