“负荆请罪”是中国历史上极具教育意义的典故,其核心人物为战国时期赵国的两位栋梁之臣——廉颇与蔺相如。这一故事不仅展现了古人以国家利益为重的胸怀,更成为中华文化中“知错能改”“顾全大局”的典范。

典故溯源:史书记载的权威依据

“负荆请罪”出自西汉史学家司马迁所著的《史记·廉颇蔺相如列传》。原文记载:“廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪,曰:‘鄙贱之人,不知将军宽之至此也!’卒相与欢,为刎颈之交。”这一记载明确指出,廉颇是主动负荆者,蔺相如则是被请罪的对象。唐代颜真卿在向唐德宗建议追封古代名将时,也将廉颇列入庙享名单,进一步印证了其历史地位。

人物背景:一文一武的赵国双璧

廉颇:战功赫赫的赵国上将

廉颇是战国末期赵国名将,以勇猛善战闻名诸侯。他率兵攻打齐国,夺取阳晋,被拜为上卿;长平之战前期以固守策略抵御秦军;燕国入侵时斩杀燕将栗腹,迫使对方割五城求和。其军事才能与战略眼光,使赵国在强秦环伺中得以立足。

蔺相如:智勇双全的外交奇才

蔺相如原为宦者令缪贤的门客,后因“完璧归赵”与“渑池之会”的卓越表现,被赵王封为上卿,位在廉颇之上。在渑池会上,他以三寸不烂之舌迫使秦王为赵王击缶,维护了赵国尊严;面对秦王“以十五座城换和氏璧”的阴谋,他巧妙周旋,最终完璧归赵。

矛盾激化:将相失和的导火索

蔺相如因功被封为上卿后,廉颇心生不满。他公然宣称:“我成为赵国大将,凭的是征战沙场的大功,而蔺相如仅凭口舌之利,职位却在我之上,我忍受不了这样的羞辱!”甚至扬言要当面羞辱蔺相如。面对挑衅,蔺相如选择避让:上朝时称病不出,路上遇见廉颇的车马便绕道而行。门客不解其意,蔺相如解释道:“秦国之所以不敢攻打赵国,是因为有我和廉将军在。若两虎相斗,必有一伤,国家利益将受损。”这番话展现了其以国事为重的胸怀。

负荆请罪:知错能改的千古佳话

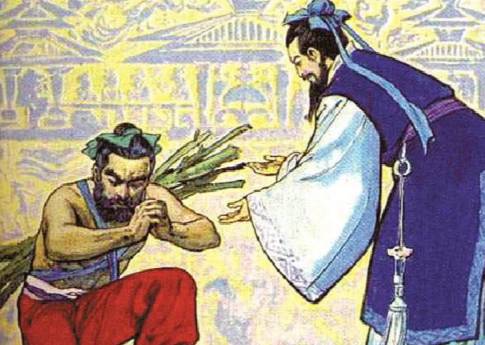

蔺相如的言论传至廉颇耳中后,这位铁血将军陷入沉思。他意识到,自己为争一时之气而置国家安危于不顾,实属短视。于是,廉颇脱下战袍,赤裸上身,背负荆条,亲自前往蔺相如府邸请罪。他跪在蔺相如面前,坦言:“我是个鄙贱之人,不知将军如此宽厚!”蔺相如连忙扶起廉颇,二人最终成为刎颈之交。此后,赵国文武同心,秦国更不敢轻易进犯。

文化意义:超越时代的道德典范

“负荆请罪”的典故,不仅是一段历史佳话,更蕴含深刻的文化价值:

国家利益高于个人恩怨:蔺相如以大局为重,廉颇知错能改,二人共同诠释了“先国家之急而后私仇”的崇高精神。

勇于认错的勇气:廉颇作为战功赫赫的将军,能放下身段负荆请罪,体现了“闻过则喜”的君子风范。

宽容与包容的力量:蔺相如对廉颇的挑衅选择包容,最终化解矛盾,展现了“以德服人”的智慧。