唐高宗调露元年(679年)五月初三,洛阳城笼罩在初夏的闷热中。正谏大夫明崇俨在归家途中突遭刺杀,凶手未留任何痕迹,这桩震动朝野的命案,不仅成为唐代最著名的无头公案,更牵扯出武则天与太子李贤之间错综复杂的权力博弈。

一、被诅咒的方士:明崇俨的崛起与争议

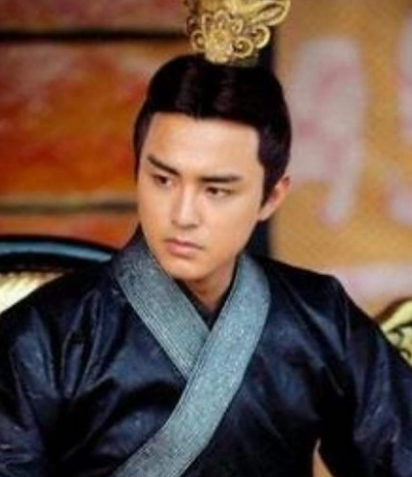

明崇俨出身平原士族,其五世祖明山宾为南朝梁国子祭酒,父亲明恪官至豫州刺史。这位容貌俊秀、风姿神异的官员,凭借三项特殊技能在唐高宗时期迅速崛起:

巫术幻术:他精通召鬼神之术,曾为唐高宗表演“止乐”奇术——在地窖中令宫人奏乐,仅凭两枚桃木符便使音乐戛然而止,声称见到“怪龙怖而止”;

医术神通:盛夏时节,他能从阴山取雪供皇帝消暑;四月瓜未熟时,以百钱购得缑氏县老人园中“土埋之瓜”,令高宗惊叹不已;

相术预言:他直言太子李贤“不堪承继”,称三子李显或四子李旦“更有天子之姿”,更秘密为武则天行厌胜之术。

这些超自然能力使明崇俨成为唐高宗与武则天最信任的宠臣,却也招致朝野非议。大臣们私下嘲讽其“役鬼劳苦,终为鬼杀”,甚至有人怀疑他因过度驱使鬼神而遭反噬。

二、三重疑云:刺杀案的三种版本

明崇俨遇刺后,唐高宗立即下令刑部、大理寺、御史台三法司联合侦办,但真凶始终成谜。历史记载中,关于凶手身份存在三种截然不同的说法:

鬼神复仇说

《朝野佥载》等笔记小说记载,明崇俨因频繁驱使鬼神办事,最终激怒阴间,被鬼差索命。这种说法虽荒诞,却折射出当时社会对巫术的敬畏——明崇俨曾用符咒为刺史之女治病,又以“阴山取雪”等戏法博得皇帝欢心,其手段越神奇,越容易引发“物极必反”的联想。

流寇劫杀说

《旧唐书》称明崇俨“为盗所杀”,但这一说法漏洞百出。作为正谏大夫,明崇俨出行必有侍卫随行,且案发于洛阳城内,若真是流寇作案,不可能不留任何踪迹。更关键的是,明崇俨深受帝后宠信,家中财富丰厚,若为劫财,凶手何必冒险刺杀朝廷重臣?

太子指使说

这是最具政治影响力的版本。据《新唐书》记载,明崇俨曾多次向武则天进言:“太子不堪承继,英王貌类太宗。”李贤得知后怀恨在心,遂派家奴赵道生刺杀明崇俨。武则天对此深信不疑,次年便以“谋反”罪名废黜李贤,流放巴州。

三、权力游戏:武则天的借刀杀人

明崇俨之死,本质上是武则天清除政治对手的契机。李贤作为唐高宗嫡次子,自幼聪慧过人,曾监国理政,深得朝臣拥戴。但武则天为夺取权力,必须铲除所有威胁:

制造罪证

武则天以明崇俨之死为突破口,严刑拷问李贤家奴赵道生,迫使其招供“受太子指使行凶”。同时,在东宫马厩搜出“数百副盔甲”,以“私藏军械”罪名坐实李贤谋反。

舆论操控

武则天利用明崇俨的方士身份,散布“太子德不配位”的预言。当时民间流传童谣:“英王貌类太宗,太子不堪承继”,这种舆论攻势使李贤失去道义支持。

政治清洗

李贤被废后,武则天迅速提拔亲信,将北门学士引入决策层,逐步架空唐高宗。明崇俨之死,成为武则天从皇后向女皇过渡的关键转折点。

四、历史真相:一场未解的罗生门

尽管《新唐书》将明崇俨之死归咎于李贤,但现代学者普遍认为,这更可能是武则天自导自演的政治阴谋:

时间巧合

明崇俨遇刺于679年五月,李贤被废于680年八月,间隔仅一年多。若李贤真欲杀人灭口,何必在明崇俨已公开批评自己后,再冒险行刺?

证据漏洞

赵道生的供词存在严刑逼供嫌疑,而东宫搜出的盔甲数量存疑——《旧唐书》称“数百副”,《新唐书》则改为“百余副”,这种数据矛盾暗示证据可能被篡改。

武则天动机

作为中国历史上唯一的女皇帝,武则天对权力的渴望远超亲情。她曾掐死亲生女儿安定思公主以嫁祸王皇后,又逼死长子李弘,废黜次子李贤,足见其手段之狠辣。明崇俨之死,不过是她权力游戏中的一枚棋子。

五、余波:一场刺杀引发的连锁反应

明崇俨之死彻底改变了唐代政治格局:

李贤悲剧

被废后的李贤先被软禁于巴州,后被丘神勣逼令自杀,年仅三十岁。其子李守礼在武周时期饱受欺凌,直到唐中宗复位后才恢复宗室身份。

武则天登顶

清除李贤后,武则天陆续废黜唐中宗李显、唐睿宗李旦,最终于690年称帝,改国号为周,成为中国历史上唯一的女皇帝。

明氏家族衰落

明崇俨之子明珪虽被授秘书郎,但明氏家族从此淡出政治中心。其五代祖明山宾的故宅栖霞寺,成为这段历史的无声见证。