在日本战国乱世与三国鼎立时期,两位被誉为“孔明”的军师——竹中半兵卫(竹中重治)与诸葛亮,以相似的智慧与品格在历史长河中留下深刻印记。尽管时空相隔千年,他们的谋略、忠诚与悲剧命运却呈现出惊人的相似性,成为中日文化中“智者”形象的经典范本。

一、谋略之才:以少胜多的传奇战役

诸葛亮的军事才能以“神机妙算”著称。公元208年赤壁之战前,他孤身赴吴,以《隆中对》说服孙权联合抗曹,奠定三国鼎立基础。其后的北伐中,他发明木牛流马解决粮草运输难题,改造诸葛连弩提升战斗力,更以“空城计”“七擒孟获”等经典战例展现心理战与奇谋的完美结合。

竹中半兵卫的军事生涯同样充满传奇色彩。1564年,年仅16岁的他仅率17人智取美浓国主斋藤龙兴的居城稻叶山城(后改名岐阜城)。他通过伪装送医送药将武器潜入城中,夜半制造大军来袭的假象,斩杀城将后逼迫龙兴逃亡。此战不仅震动日本列岛,更被后世视为“以弱胜强”的教科书级案例。在辅佐丰臣秀吉期间,他于金崎合战中亲率铁炮队击退浅井、朝仓联军,为秀吉的“中国征伐”奠定胜局。

两人的战术风格均强调“虚实相生”:诸葛亮善用疑兵之计,如北伐时令司马懿误判蜀军动向;竹中半兵卫则以“心理威慑”为核心,稻叶山城之战中通过制造混乱瓦解敌军士气。这种对战场心理的精准把控,成为他们以少胜多的关键。

二、忠诚之魂:鞠躬尽瘁的悲剧人生

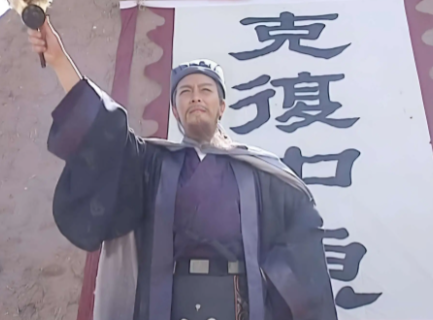

诸葛亮的忠诚贯穿其一生。刘备白帝城托孤后,他“夙夜忧叹,恐托付不效”,五次北伐中原,最终积劳成疾,病逝于五丈原军营,年仅54岁。其《出师表》中“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节”的誓言,成为后世忠臣的典范。

竹中半兵卫的忠诚同样令人动容。他拒绝成为大名(诸侯),始终以军师身份辅佐丰臣秀吉,甚至在病重时仍坚持参战。1579年,他在播磨国三木城前线因肺结核病逝,临终前留下“死于战场乃武士之本色”的辞世句,年仅36岁。这种“宁为军师,不为诸侯”的选择,与诸葛亮“淡泊明志”的品格如出一辙。

两人的悲剧命运亦高度相似:诸葛亮因北伐未竟抱憾而终,竹中半兵卫则因早逝未能见证秀吉统一日本。他们的生命轨迹印证了“智者难逃时代局限”的历史定律,却也因这份“未竟之志”更添传奇色彩。

三、文化投射:后世对“完美军师”的想象

诸葛亮在中国文化中已成为“智慧”的代名词。东晋桓温追封他为“武兴王”,唐代入选武成王庙十哲,宋代《三国志平话》将其神化,明代《三国演义》更将其塑造为“多智近妖”的形象。其发明木牛流马、改造连弩的传说,进一步强化了“技术型军师”的标签。

竹中半兵卫的“孔明”称号则源于后世的文化建构。江户时代以后,日本民间常将战国人物与中国三国名将类比,竹中半兵卫因智谋出众被比作“日本版诸葛亮”。在小说《太阁记》、影视《军师官兵卫》中,他的形象被进一步与孔明重合,甚至被赋予“呼风唤雨”的神秘色彩。丰臣秀吉麾下另一军师黑田官兵卫因擅长奇谋被称为“战国张良”,而竹中半兵卫则因沉稳内敛的风格更贴近诸葛亮形象,二人并称“两兵卫”,成为秀吉统一天下的核心智囊。

四、历史回响:智者形象的永恒价值

竹中半兵卫与诸葛亮的相似性,本质是后世对“完美军师”的集体想象。他们的故事揭示了三个普遍规律:

谋略的普适性:无论是三国还是战国,以少胜多、心理威慑等战术原则具有跨时代的有效性。

忠诚的永恒性:在权力斗争激烈的乱世中,淡泊名利、忠于主君的品格始终被视为最高美德。

悲剧的感染力:未竟之志与早逝结局,反而强化了智者的传奇色彩,使其成为文化记忆中的永恒符号。

从山东沂南的卧龙冈到日本美浓的菩提山城,两位“孔明”用智慧与生命诠释了“智者”的终极形态。他们的故事跨越时空,成为人类对“理想军师”最深刻的集体想象。