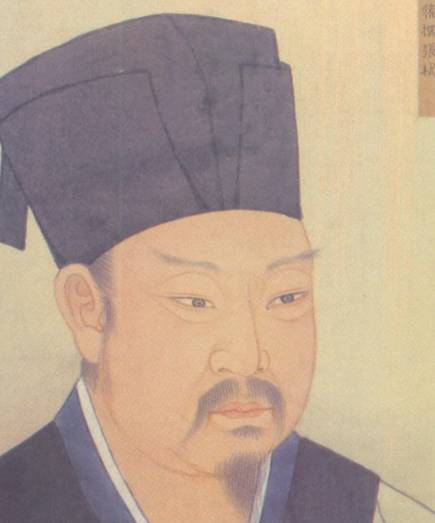

南宋乾道年间,岳麓书院山长张栻与朱熹的"朱张会讲"引发千人听讲的学术盛况,这场持续两个月的思想交锋,不仅奠定了湖湘学派的理论根基,更将中国理学推向新的高度。作为与朱熹、吕祖谦齐名的"东南三贤",张栻在教育实践与哲学建构中展现出独特的理论创新,其思想体系至今仍闪耀着智慧的光芒。

一、教育思想的革新:从科举利禄到传道济民

张栻的教育改革始于对科举制度的深刻批判。他明确提出"办学非为决科利禄",主张以"传道济民"为根本宗旨。在岳麓书院的教学实践中,他构建了"小学-六艺-格物致知"的三阶体系:从基础礼仪规范入手,通过"弦歌诵读"培养审美能力,最终达到"穷理尽性"的哲学境界。这种循序渐进的教学方法,与当时流行的填鸭式教育形成鲜明对比。

其编写的《孟子说》《论语解》等教材,突破了传统章句训诂的局限。在讲解《孟子》"浩然之气"章时,他结合抗金现实,引导学生思考"养气"与"卫道"的关系。这种将经典阐释与现实关怀相结合的教学方式,培养出大批既通经义又具实践能力的学子。据统计,张栻主政岳麓书院期间,从学者达数千人,其中李壁、吴猎等人在抗金斗争中屡建战功,印证了其教育理念的实效性。

二、理学体系的突破:心理融合的哲学建构

在哲学领域,张栻构建了"太极-理-心-性"四位一体的本体论体系。他继承周敦颐《太极图说》的宇宙生成论,同时吸收佛教华严宗的理事无碍思想,提出"理一分殊"的哲学命题。在《知言》注解中,他创造性地发展了胡宏的性本论,将"性"提升为贯通天人的本体范畴,强调"性即理也,然要归之于心"。

其认识论突破了程朱理学的知先行后传统,主张"知行互发"。在《南轩答问》中,他以工匠造器为例,说明"未有能行而不知者,亦未有能知而不行者"。这种知行并重的观点,既修正了程颐重知轻行的倾向,又为后世王阳明的"知行合一"说提供了理论先导。

在心性论层面,张栻提出"心统性情"的命题,构建了动态的心性结构模型。他认为"心主乎性",但"性之发用则为情",这种将情感纳入道德实践的框架,解决了理学中长期存在的性情割裂问题。其弟子张孝祥在《南轩先生行状》中记载,张栻常以"半亩方塘"为喻,说明"心如明镜,需时时拂拭"的修养功夫。

三、实践理性的彰显:经世致用的教育传统

张栻的教育思想始终贯穿着强烈的现实关怀。在静江府任知府期间,他推行"社仓法",建立民间粮食储备体系,有效缓解了饥荒问题。这种将理学原理转化为具体政略的实践,被朱熹称赞为"经世济民之学"。其撰写的《桂阳军学记》明确提出:"学者当以立志为先,不为异端试,不为文采眩,不为利禄泪。"

在军事教育方面,张栻独创"兵法与心性"结合的培养模式。他指导学子研读《孙子兵法》时,强调"兵者诡道,然不可失其正",将战略智慧与道德约束统一起来。这种教育理念在后来的湖湘学子中产生深远影响,明代抗倭名将戚继光在《纪效新书》中引用的"兵以正合"思想,即可追溯至张栻的军事教育理念。

四、历史影响的双重性:学派兴衰的启示

张栻构建的理学体系呈现出独特的平衡特征:既坚持二程的理本体论,又吸收陆九渊的心学方法;既强调天理的客观性,又重视主体的能动性。这种兼容并包的特质,使其学说在乾道年间达到鼎盛,湖湘学派成为当时最大的学术流派。

然而,这种理论上的调和性也埋下了消解的隐患。随着朱熹理学成为官方正统,张栻学说因"理心混同"的特点逐渐边缘化。其弟子胡大时转投朱熹门下,标志着湖湘学派的理论传承出现断裂。但这种开放性恰恰体现了中国思想发展的内在逻辑——通过不断的理论创新实现学术的自我更新。