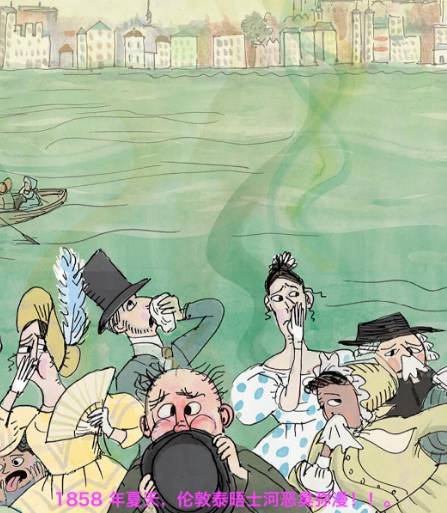

1858年盛夏,伦敦陷入了一场前所未有的公共卫生危机。持续三个月的极端高温天气下,泰晤士河因承载着200万居民未经处理的生活污水与工业废水,在烈日炙烤中发酵出令人窒息的恶臭。这场史称“大恶臭”的事件,不仅暴露了维多利亚时代城市治理的致命缺陷,更成为推动现代公共卫生体系变革的关键转折点。

一、危机爆发:当城市排污系统成为死亡陷阱

1. 工业革命的生态代价

19世纪中叶,伦敦人口从1801年的100万激增至1858年的250万,但城市基础设施仍沿用中世纪模式。1848年公共卫生改革推动抽水马桶普及后,新建下水道直接将日均40万吨粪便排入泰晤士河,河道逐渐演变为“露天化粪池”。化学家迈克尔·法拉第1855年检测发现,河水含氧量趋近于零,鱼类完全消失。

2. 极端天气的催化作用

1858年5月至8月,伦敦遭遇历史性高温,泰晤士河水位下降暴露黑色污泥。6月16日,议会大厦内恶臭浓度超标,议员们被迫用氯化钙浸泡窗帘隔绝气味;7月《泰晤士报》记载“河水像浓粥般蠕动”;8月2日,议会仅用18天便紧急通过《泰晤士河净化法案》,授权建造拦截式下水道系统。

3. 社会功能的全面瘫痪

公共卫生:霍乱死亡率虽较1854年下降90%,但消化道疾病激增,医院患者被迫转移

经济活动:码头工人罢工,证券交易所交易量暴跌60%

文化生活:狄更斯暂停《双城记》创作,达尔文因恶臭干扰提前完成《物种起源》写作提纲

政治决策:首相迪斯雷利在议会宣称泰晤士河是“散发着恐怖的冥河”,维多利亚女王巡游时需手持鲜花掩鼻

二、治理革命:约瑟夫·巴泽尔杰特的工程奇迹

1. 颠覆性设计方案

工程师巴泽尔杰特采用“拦截式下水道”理念,构建了包含83英里主干下水道(管径最高达4.3米)、1100英里街道支线的立体排污网络。其创新点在于:

重力自流系统:利用伦敦东高西低的地形,使污水自然流向泰晤士河口处理站

分层砖砌技术:管道内壁采用特殊砖块砌筑,承压能力达每平方英寸12磅

防洪设计:在北岸修建堤坝,将排污口下移至伦敦东部,避免潮汐倒灌

2. 史诗级建设过程

工程历时6年(1859-1865),消耗3.18亿块砖,总投资420万英镑(折合2024年4.2亿英镑)。建设期间:

每日动员1.2万名工人,使用3000匹马运输建材

发明蒸汽驱动的隧道掘进机,日掘进速度达15英尺

遭遇1862年泰晤士河大洪水,已建成管道经受住考验

3. 里程碑式成效

1865年系统启用后,伦敦霍乱发病率下降80%

1876年《河流污染防治法》颁布,首次明确禁止向河道排放未处理污水

1882年维多利亚堤岸建成,形成完整的“收集-输送-处理”体系

20世纪该系统经多次扩建,至今仍在服务伦敦,被联合国教科文组织列为世界文化遗产

三、历史回响:现代城市治理的基因重构

1. 公共卫生观念的革命

大恶臭事件直接催生了“环境决定健康”的现代公共卫生理念。1875年《公共卫生法》确立政府对环境卫生的全面责任,要求:

每户住宅必须连接下水道系统

街道每日清扫两次,垃圾每周收集三次

禁止在泰晤士河洗涤衣物或倾倒动物尸体

2. 科学治理的范式转型

微生物学突破:巴斯德1864年证实细菌致病理论,推动污水处理技术升级

流体力学应用:开尔文勋爵设计潮汐能驱动的污水搅拌装置

统计学方法:威廉·法尔创立疾病地图学,精准定位污染源

3. 全球治理的示范效应

巴黎1892年启动“奥斯曼下水道工程”,模仿伦敦分层砖砌技术

纽约1904年建成世界最大污水处理厂,日处理能力达1.5亿加仑

东京1923年关东大地震后,全面重建地下管网系统

四、当代启示:生态危机的历史镜鉴

1. 基础设施的韧性挑战

伦敦下水道系统设计容量为400万人口,2025年实际服务800万居民。为应对气候变化,泰晤士水务公司正实施“21世纪下水道升级计划”,包括:

建造世界最大地下蓄洪池(容量5000万升)

安装智能传感器实时监测管道健康

推广雨水花园等海绵城市设施

2. 技术伦理的永恒命题

巴泽尔杰特曾警告:“任何下水道系统都有其道德维度。”当前全球60%城市污水未经处理直接排放,发展中国家每年因水污染死亡人数达300万。伦敦经验表明:

技术解决方案必须与制度创新同步(如排污权交易制度)

公众参与是治理成功的关键(1858年市民自发组织“反恶臭联盟”)

长期规划需超越政治周期(巴泽尔杰特方案预留了200年发展空间)

3. 文明演进的文化记忆

大恶臭事件在文学艺术中留下深刻印记:

狄更斯在《荒凉山庄》中描写:“泰晤士河泛着油光,漂浮着死猫死狗”

透纳创作《被熏黑的泰晤士河》,用黄色与紫色表现污染的视觉冲击

2012年伦敦奥运会开幕式,丹尼尔·克雷格扮演的詹姆斯·邦德从下水道“拯救”女王,致敬巴泽尔杰特的遗产

这场19世纪的生态危机,最终孕育出现代城市治理的基因。当2025年的我们站在智能传感器遍布的地下管网之上,回望1858年那个被恶臭笼罩的夏天,更能理解:真正的文明进步,不在于征服自然的能力,而在于与生态和解的智慧。