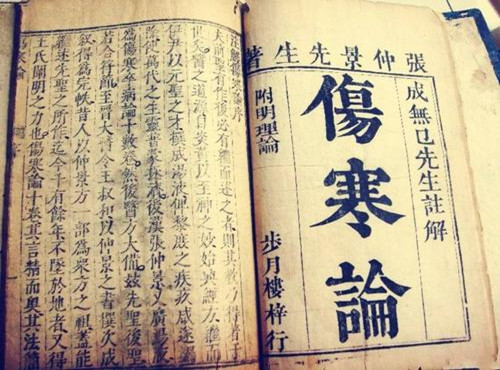

据考,《伤寒杂病论》成书大约在公元200年前后,因为历史久远,并因连年战乱,再加上《伤寒杂病论》初成书时受限于传播途径,此书流传并不广泛,以至如今所见《伤寒论》各版本均有缺失。目前比较流行的、公认具有研究价值的版本主要有以下几个。

一、王叔和整理的《伤寒论》和《脉经》本

《伤寒杂病论》成书之后,由于战乱频仍,在仲景逝世不久,原书便散失不全。曾任魏、晋两朝太医令的王叔和搜集该书遗卷,并整理、重新编次。因非原书全貌,且内容多为伤寒病的辨证论治,故更名为《伤寒论》,共10卷22篇。据考证,王叔和整理《伤寒论》的时间,距仲景去世不过二三十年。王叔和还将《伤寒论》的内容收入其所著《脉经》之中,今人有称《脉经》所收录的《伤寒论》为“脉经本《伤寒论》”。

二、千金本《伤寒论》(又称唐本)

唐代孙思邈撰《备急千金要方》时,仅引证了《伤寒论》少量内容,尚未将全貌收入。但从他“江南诸师秘仲景要方不传”的说法来看,《伤寒论》的确在民间流传,是“诸师”所有,而不是个别人所收,但大家将其视为秘典珍藏,不轻示人。至孙氏晚年撰《千金翼方》时,收载了《伤寒论》的全部内容,载于卷九、卷十中,今人称之为“千金本《伤寒论》”,也有称之为“唐本《伤寒论》”。

三、外台本《伤寒论》

唐代王焘著《外台秘要》,收录了《伤寒论》的大部分内容,也收入了可以在今本《金匮要略》中见到的一些内容。因此推测,王焘所藏可能是《伤寒杂病论》的另外一个版本,并非得自王叔和所传,今称之为“外台本《伤寒论》”

四、康治本《伤寒论》

康治本伤寒论,系唐朝时期手抄卷子本,卷末有“唐贞元乙酉岁写之”的字样。19世纪中叶在日本发现,是康治二年沙门了纯抄录,全书1卷,仅存65条,50方。系从伤寒论中节录出来,但文字与之后的宋本互有异同。据推测此本应与唐代医官考试有关。唐代,国家设医官选拔制度,其中伤寒论的占到总成绩的1/5,于是应试者为求方便,将考试部分抄录习诵,于是有此本。

五、康平本《伤寒论》

康平本《伤寒论》,是日本后冷泉天皇康平3年2月17日侍医丹波雅忠据家传本抄写的。该版本比宋本早了3年,因此该书具有很高的文献意义。尤其值得注意的是,在宋本中的一些原文,在康平本中,是以注解、注文的形式出现的。康平本抄录时,有顶格、退一格、退二格的格式,顶格为原伤寒论仲景原文,退一格、退二格则均为疏注。这对后世研究《伤寒论》有很高的指导意义。

六、宋本《伤寒论》(又称治平本)

宋代校正医书局林亿、高宝衡、孙奇等人校订了《伤寒论》,并在大宋治平二年(公元1065年)刊行。《伤寒论》自此方有定本,此即宋本《伤寒论》,亦称治平本《伤寒论》。初科大字本,装订精良,但售价过高不易普及。后由高宝衡等建议,又刻小字本。但可惜的是,宋本原刻,无论大字本、小字本,如今均已不见。