公元333年8月17日,后赵开国皇帝石勒在襄国(今河北邢台)的宫殿中溘然长逝,享年六十岁。这位从奴隶崛起为帝王的传奇人物,以铁血手腕统一北方,却在权力交接的脆弱时刻骤然离世,引发了一场血腥的权力更迭。他的死亡不仅终结了个人奋斗的史诗,更成为后赵政权由盛转衰的转折点。

一、石勒的崛起:从奴隶到帝王的传奇

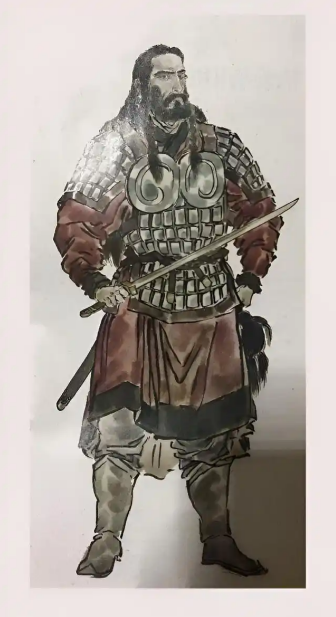

石勒(274年—333年8月17日),本名?勒或匐勒,字世龙,上党郡武乡县(今山西榆社)人,羯族。他出身于匈奴别部羌渠部落,父祖虽为部落小帅,但到他这一代已沦为汉族地主的佣工。晋太安年间(302年—303年),并州饥荒肆虐,石勒被西晋官吏掠卖至山东为奴,饱尝人间疾苦。然而,这段屈辱的经历并未磨灭他的雄心壮志,反而激发了他对权力的渴望。

八王之乱期间,石勒投靠成都王司马颖旧部公师藩,后转投匈奴汉国君主刘渊。他凭借卓越的军事才能,迅速崛起为刘渊麾下的猛将。在攻灭青州王弥、幽州王浚、并州刘琨等势力的过程中,石勒展现出非凡的战略眼光和战术智慧。他建立“君子营”,以汉人谋士张宾为核心,广纳人才,积蓄力量。319年,石勒自称赵王,定都襄国,史称后赵,与前赵分庭抗礼。

二、石勒的统治:铁腕与仁政并存

石勒的统治时期,后赵政权逐渐走向强盛。他推行一系列改革措施,巩固统治基础:

军事扩张:石勒以襄国为根据地,向四周扩张。他先后消灭前赵、曹嶷等势力,控制并、幽、冀三州,阻止东晋祖逖北伐。329年,石勒在洛阳决战中俘虏前赵皇帝刘曜,彻底统一北方。

政治改革:石勒重视根据地建设,课农造舟,广储军备,扩充兵员。他制定律令,建立行政机构,颁布户税制度,劝课农桑。同时,他注重发展教育,加强选官制度建设,使后赵社会秩序相对稳定。

民族政策:石勒采取胡汉分治的政策,严禁胡人侮辱汉人,尊重双方的民族习惯。他下令若读书人犯法,不许随便杀害,须送来亲自处理。这些措施在一定程度上缓和了民族矛盾,促进了社会融合。

然而,石勒的统治也充满残酷性。他对待敌对势力毫不留情,多次屠城坑杀降卒。在权力斗争中,他同样心狠手辣,对潜在威胁毫不手软。这种铁腕手段虽然巩固了他的统治,但也埋下了后赵政权内部矛盾的隐患。

三、石勒之死:权力交接的脆弱与悲剧

石勒晚年面临着继承人的选择问题。他的太子石弘仁爱宽厚,受士族支持;而侄子石虎则勇武过人,但性格暴虐。石勒深知石虎的野心和威胁,曾多次试图削弱其兵权,甚至在临终前仍对石虎心存忌惮。

然而,石勒的防范措施并未奏效。333年6月,石勒突然病重,太医诊断为“风疾入脑”。在病重期间,石虎矫旨断绝了石勒与外界的联系,甚至太子石弘也无法见到父亲。石勒虽用尽最后一丝力气发布遗诏,恳求石虎“深可三四周霍,勿为将来口实”,但石虎并未理会。

8月17日,石勒在襄国宫殿中去世。据史书记载,他去世时“脸色苍白,呼吸急促”,显得极为虚弱。而关于他的死因,后世史家多有猜测。有观点认为,石勒因长期征战和政务劳累,身体早已不堪重负;也有观点认为,石虎在石勒病重期间暗中下毒,加速了其死亡。

四、石勒之死的影响:后赵政权的衰落与灭亡

石勒的死亡引发了后赵政权的剧烈动荡。石虎在石勒去世后迅速掌控朝堂,废杀太子石弘,将石勒的子孙三十余人全部处决,甚至连襁褓中的婴儿也未能幸免。这场血腥的权力更迭彻底摧毁了后赵政权的内部团结,使得原本就矛盾重重的胡汉民族关系更加紧张。

石虎掌权后,后赵政权陷入了更加残酷的统治之中。他大兴土木、滥用民力、荒淫无道,导致民怨沸腾。同时,他对外频繁发动战争,消耗了大量国力。在这些因素的综合作用下,后赵政权逐渐走向衰落。

350年,石虎养孙冉闵发动政变,屠杀羯族二十余万人,后赵政权名存实亡。352年,冉闵被前燕所灭,后赵正式灭亡。这场由石勒之死引发的权力更迭和民族冲突,最终导致了后赵政权的彻底崩溃。