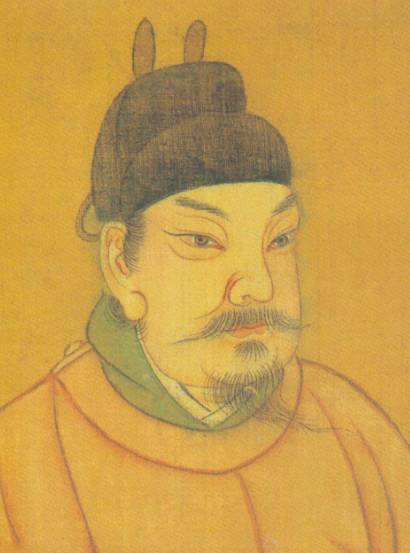

在中国历史的长河中,南唐后主李煜始终是一个充满矛盾与争议的形象。他既是亡国之君,又是“千古词帝”;既以仁政惠民,又因奢靡误国;既精通书画音律,又困于帝王枷锁。这位生于深宫、长于妇人之手的文艺君主,用42年人生演绎了一场政治与艺术的双重悲剧。

一、乱世中的守成之主:南唐的黄昏与李煜的挣扎

李煜(937-978)生于南唐升元元年七夕,原名李从嘉,是南唐中主李璟第六子。因生有“重瞳”异相,自幼被长兄李弘冀猜忌,被迫以“钟隐”“莲峰居士”等号自晦,潜心诗词书画以避祸。显德六年(959),李弘冀暴卒,李煜以吴王身份入主东宫,两年后继位时,南唐已陷入“外有强宋虎视,内则财政枯竭”的绝境。

面对北宋的军事压力,李煜采取“以柔克刚”的生存策略:

政治妥协:建隆二年(961)登基后,立即停用南唐年号,改用宋太祖年号;开宝四年(971)自去帝号,改称“江南国主”;撤去金陵台殿鸱吻,贬损仪制以示臣服。

经济输血:每年向宋廷进贡绢帛、茶叶、金银等物资,甚至在宋军征讨南汉时主动献礼,试图以经济付出换取政治安全。

文化绥靖:广建寺院、普度僧尼,试图通过宗教软化北宋统治者意志,却导致国库进一步空虚。

然而,这些举措未能阻止北宋统一步伐。开宝七年(974),宋太祖以“卧榻之侧岂容他人鼾睡”为由,命曹彬率军南下。李煜虽命朱令赟率15万水师抵抗,却因指挥失误导致全军覆没。金陵城破后,他肉袒出降,留下“最是仓皇辞庙日”的千古悲叹。

二、政治改革的尝试与局限:仁政理想与现实困境

尽管被后世贴上“昏君”标签,李煜在位期间曾推行多项改革:

司法革新:亲理冤狱,减免刑罚,建立“澄心堂制度”以分散相权,试图遏制官僚腐败。

人才选拔:突破门第限制,重用寒门士子。乾德二年(964)命韩熙载主持科举,录取王崇古等九人;开宝五年(972)复考落第举子,增录王伦等五人。

经济调整:取消屯田使,将屯田划归州县管辖;推行“率分制”,将屯田租税的十分之一作为官员俸禄,试图缓解土地兼并矛盾。

但这些改革均以失败告终:

货币改革因触犯官僚地主利益遭抵制,最终加剧通货膨胀;

井田制复辟因违背土地私有化趋势引发民怨;

军事上错失焚毁宋军战船的良机,暴露其优柔寡断的性格缺陷。

陆游在《南唐书》中评价:“后主天资纯孝,事母极恭,御诸弟甚友爱,然性骄侈,好声色,又喜浮图,为高谈,不恤政事。”这种矛盾性格,使其既想挽救南唐,又缺乏力挽狂澜的魄力。

三、艺术帝王的巅峰:从“伶工之词”到“士大夫之词”

政治上的失败,反而成就了李煜在文学史上的不朽地位。他的词作以亡国为界,分为前后两期:

前期绮丽:如《玉楼春·晚妆初了明肌雪》描绘宫廷享乐,《一斛珠·晓妆初过》展现男女情爱,语言明快,风格柔靡。

后期沉痛:被俘后,词风骤变。《虞美人·春花秋月何时了》以“小楼昨夜又东风”喻故国之思,《浪淘沙·帘外雨潺潺》用“独自莫凭栏”抒亡国之痛,情感真挚深沉,意境苍凉阔大。

王国维在《人间词话》中盛赞:“词至李后主而眼界始大,感慨遂深,遂变伶工之词而为士大夫之词。”这种转变源于其人生剧变:从“凤阁龙楼连霄汉”的帝王到“垂泪对宫娥”的阶下囚,身份落差使其词作超越个人哀愁,触及人类普遍的生命悲感。

四、全才文人的多面性:书法、绘画与音乐的造诣

李煜的艺术成就远不止于词:

书法:独创“金错刀”笔法,以颤笔行文,线条遒劲如寒松霜竹;又创“撮襟书”,以卷帛为笔挥洒狂草,被米芾誉为“倔强丈夫”气势。

绘画:擅长墨竹,独创“铁钩锁”法,能以凌厉笔法画出竹子神韵。

音乐:与大周后共同修复失传的唐代大曲《霓裳羽衣曲》,并创作《念家山破》等曲目,其音乐理论著作《书述》提出“字如其人”的观点。

收藏:痴迷砚石,命砚务官李少微以灵璧石、青石制成“海岳庵研山”和“宝晋斋研山”,前者被米芾视为至宝,后者随李煜被俘后下落不明。

五、历史评价的悖论:亡国之君与文化丰碑

后世对李煜的评价始终充满张力:

政治批判:欧阳修《新五代史》斥其“性骄侈,好声色”,认为南唐灭亡源于其“不恤政事”;

文学推崇:苏轼称其“词极妙”,李清照赞其“变伶工之词为士大夫之词”;

现代反思:当代学者指出,南唐的灭亡是五代十国割据政权走向统一的必然结果,李煜的个人能力不足加速了这一进程,但其仁政措施仍具历史价值。