在中国古代历史的长河中,地方行政制度犹如一条贯穿始终的主线,不同朝代依据自身的政治、经济、文化需求,构建起各具特色的地方管理体系。郡国制度便是其中一颗璀璨却又独特的明珠,它的建立深刻影响了西汉王朝的政治格局与历史走向。

郡国制度建立的时代背景:西汉初年的政治抉择

西汉建立之初,面临着诸多严峻的政治挑战。秦朝的灭亡给刘邦等统治者敲响了警钟,他们深刻认识到单一推行郡县制可能存在的弊端。秦朝全面推行郡县制,试图以强大的中央集权来巩固统治,但最终却因未能有效平衡各方利益,导致社会矛盾激化,引发了大规模的农民起义。

与此同时,楚汉相争的余波仍未平息,各地势力错综复杂。刘邦为了稳定局势、联合各方力量,不得不做出政治上的妥协。一方面,他需要笼络功臣和同姓宗亲,以巩固刘氏江山;另一方面,他也要考虑到当时的社会现实和民众的心理需求。在这种背景下,郡国制度应运而生,成为西汉初年一种独特的地方行政架构。

郡国制度的建立:郡县与封国的并行融合

郡国制度始于西汉,其核心特征是郡县制和封国制(分封制)的并行实施。在地方上,西汉既继承了秦朝的郡县制,在大部分地区推行郡县制度,由中央直接派遣郡守和县令进行管理;同时又分封同姓和异姓子弟为王,建立诸侯国。

从行政区划上看,郡直属于中央,是地方最高行政机关,郡守是最高行政长官,管理全郡事务;县令(万户以上)或县长(万户以下)是一县的最高长官。而封国则由分封的诸王统治,诸侯王在封国内拥有极大的权力,他们可以自行任命除太傅和丞相外自御史大夫以下的各级官吏,还拥有一定的军权、财权和治权。这种郡国并行的制度模式,使得全国形成了封国与郡县并存的特殊行政格局。

郡国制度的发展演变:从鼎盛到衰落

初期:封国势力的膨胀

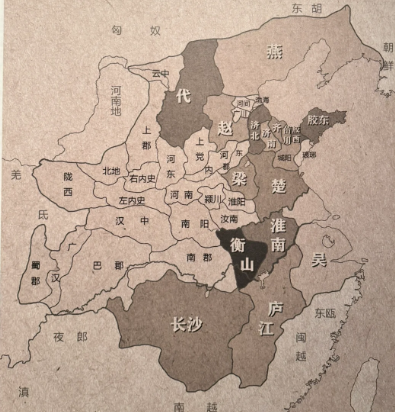

西汉初期,封国势力逐渐壮大,对中央的统治构成了严重威胁。刘邦为了巩固刘氏江山,先后分封了异姓七国和同姓九国。这些诸侯国在建立之初,就拥有广阔的封域和强大的实力。例如,吴王濞封有四郡五十余城,“大者或五、六郡”,汉初60郡中,同姓九个诸侯王国和异姓仅剩的长沙国共有40余郡,而汉帝自领的郡只有15个。诸侯王在自己的封国内几乎拥有独立的统治权,他们可以自行制定政策、征收赋税、组建军队,逐渐形成了尾大不掉之势。

中期:七国之乱与中央集权的加强

随着时间的推移,封国势力与中央的矛盾日益尖锐。文帝时,贾谊提出了削弱诸侯的建议;至景帝时,晁错进一步提议削减诸王封地。这引发了以吴王刘濞为首的七国之乱。景帝派周亚夫平定叛乱后,诸王被杀,中央政府开始采取一系列措施加强对诸侯国的控制。景帝将王国军政大权、官吏任免权全归中央,分封王国名存实亡,一诸侯国便只领一郡,王国和郡自此在行政区划上处于同一级别。

后期:推恩令的实施与郡国制度的终结

汉武帝时期,为了进一步削弱诸侯势力,推行了“推恩令”。推恩令规定诸侯王死后,除嫡长子继承王位外,其他子弟也可分割王国的一部分土地成为列侯,列侯归郡统辖。这一政策使得诸侯国越分越小,势力逐渐削弱。同时,汉武帝还运用“左官律”和“附益法”等一系列手段,对诸侯王进行限制和打击。武帝末年,王国总数降为17国,并且不再参与政事。自此,郡国并行制实际上演变为了单一的郡县制,郡国制度走向了终结。

郡国制度的影响:双刃剑的效应

郡国制度在西汉历史中产生了深远的影响。从积极方面来看,在建立初期,它有助于稳定西汉初年的政治局势。通过分封同姓诸侯王,刘邦调和了异姓诸侯王与郡国制的两极偏差,巩固了刘氏江山。同时,诸侯国在一定程度上也促进了地方经济的发展。诸侯王在国内有治民和财政自主权,他们积极发展本地经济,如吴王刘濞居国以铜盐故,百姓无赋,促进了吴国经济的迅速发展。

然而,郡国制度的弊端也不容忽视。随着封国势力的膨胀,它严重威胁了中央集权,引发了七国之乱等政治动荡。此外,郡国并行也导致了地方行政管理的混乱,不同地区在制度执行上存在差异,影响了行政效率。

郡国制度作为西汉王朝独特的地方行政架构,其建立是西汉初年政治抉择的产物。它经历了从建立、发展到衰落的过程,对西汉历史产生了深远的影响。虽然郡国制度最终走向了终结,但它在历史长河中留下的印记,为我们研究中国古代地方行政制度的发展演变提供了宝贵的资料。