公元7世纪的大唐长安,一场禁忌之恋在佛门与皇室之间悄然上演。玄奘法师最器重的弟子辩机,与唐太宗爱女高阳公主的私情,不仅撕裂了佛门清规与世俗伦理的边界,更成为后世史家争论千年的文化符号。这段跨越身份与信仰的恋情,究竟是“佛门孽缘”还是“人性觉醒”?答案或许藏在历史的褶皱之中。

一、佛门奇才:辩机的学术成就与人生轨迹

辩机(619年—649年),婺州金华(今浙江金华)人,15岁出家为僧,师从大总持寺高僧道岳。他以“谙解大小乘经论”闻名,26岁时被选入玄奘译场,成为九名缀文大德之一。其学术贡献包括:

编撰《大唐西域记》:作为玄奘口述记录者,他整理出这部记载138国风土人情的地理巨著,奠定唐代西域研究的基石。

译经贡献:参与翻译《瑜伽师地论》《显扬圣教论颂》等经典,其中《瑜伽师地论》卷五十一至卷八十由他受旨证文。

然而,辩机的才华并未为他带来善终。649年,他因与高阳公主私通被唐太宗下令腰斩,年仅30岁。这一结局,既源于个人情欲的失控,更折射出皇权对佛门清规的暴力介入。

二、皇室骄女:高阳公主的权力困境与情感饥渴

高阳公主(?—653年),唐太宗第十七女,下嫁宰相房玄龄次子房遗爱。史书记载她“负所爱而骄”,性格桀骜不驯。其情感困境源于三重压抑:

婚姻的悲剧:房遗爱虽出身名门,却“粗莽无学”,与高阳公主精神世界格格不入。

父权的阴影:作为唐太宗最宠爱的女儿,她始终难以摆脱“政治联姻工具”的命运。

礼教的枷锁:唐代虽风气开放,但公主与僧人私通仍属“十恶不赦”之罪。

狩猎场上的惊鸿一瞥,成为高阳公主反抗命运的第一步。辩机“气宇轩昂,文采风流”的形象,恰好填补了她精神世界的空白。而她赠予辩机的金宝神枕,最终成为这段恋情曝光的导火索。

三、禁忌之恋:从私情到公案的权力博弈

这段恋情的败露,始于一场盗窃案。649年,长安巡捕从窃贼家中查获高阳公主赠予辩机的金宝神枕,此事上报朝廷后引发轩然大波。唐太宗的愤怒,既源于皇家尊严的受损,更因辩机的双重身份:

佛门高徒:玄奘译经的核心助手,其死直接导致《大唐西域记》后续编纂工作停滞。

政治隐喻:辩机之死,实为唐太宗对佛教势力扩张的警告——此前他已多次打压玄奘译场,甚至要求僧人“还俗助国”。

高阳公主的反抗则更为决绝。她不仅拒绝为父皇服丧,更在唐太宗死后公然豢养男宠,最终因谋反罪被兄长唐高宗赐死。这场始于情欲的悲剧,最终演变为皇权与佛门、父权与女权的激烈对抗。

四、千年回响:从“淫僧”到“文化符号”的叙事嬗变

后世对辩机与高阳公主的评价,始终在“道德批判”与“人性同情”之间摇摆:

正史污名化:《新唐书》将辩机描绘为“淫僧”,称其“与浮屠智弼等淫乱上闻”,这一叙事被后世沿用千年。

学者质疑:陈寅恪、杨维中等学者指出,辩机与高阳公主的年龄差(约10岁)、相遇场景(寺庙管理严格)均存在疑点,认为此事或为政治谣言。

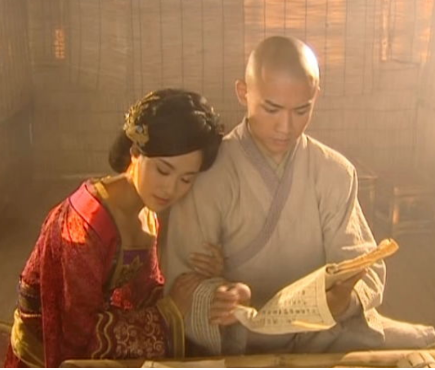

文化重构:在《大唐情史》《武媚娘传奇》等影视作品中,辩机被塑造为“为爱牺牲的悲情僧人”,高阳公主则成为“反抗封建礼教的先锋”。

这种叙事变迁,本质是后世对“情欲合法性”的持续追问。当佛教强调“色即是空”,儒家主张“发乎情止乎礼”,辩机与高阳公主的故事,恰如一面棱镜,折射出不同时代对人性与伦理的认知边界。