东晋永和年间的会稽山阴,七岁的王献之踮着脚尖,看父亲王羲之在澄心堂纸上挥毫。墨香氤氲中,那个后来被称作"书圣"的男人或许未曾想到,自己随手放置的十八口陶缸,竟会成为中国书法史上最著名的量具。这个关于"写完十八缸水"的典故,不仅记录着书圣之子的成长轨迹,更暗含着艺术传承中永恒的命题:天赋与汗水,究竟孰轻孰重?

一、掣笔定乾坤:天才少年的觉醒时刻

《晋书》记载,王献之七八岁时已能写出方丈大字。某日王羲之从背后突掣其笔,竟未能拔动——这个细节被后世反复传颂,成为判断书法功力的经典标准。但鲜为人知的是,在此之前少年曾经历漫长的自我怀疑期。据《书法家小故事》记载,王献之初学书法时,每日临摹父亲字帖却不得要领,直到目睹王羲之在《兰亭序》创作中"一搨直下"的笔法,才领悟到"筋骨相连"的奥秘。

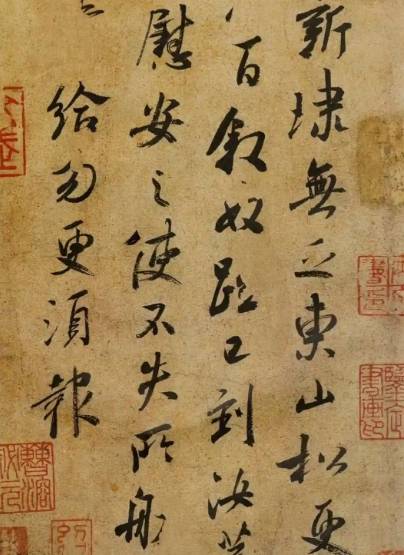

这种顿悟在《鸭头丸帖》中可见端倪:该帖中"丸"字末笔的波磔,既延续了父亲《快雪时晴帖》的遒劲,又暗藏自己独创的"外拓"笔法。正如明代文徵明所言:"子敬笔势如长江大河,虽源出右军,而波澜自别。"

二、十八缸的隐喻:艺术传承的破与立

王羲之指着水缸说"写完自知"的场景,实则是精心设计的教育实验。据《淘知学堂》考证,这些陶缸容量约合现代200升,十八缸水总重达3.6吨。若以当时毛笔吸水量计算,需书写超过百万字方能耗尽。这个看似夸张的要求,实则暗合"量变到质变"的哲学规律——王献之后来的行草突破,正是建立在海量临摹基础之上。

但王羲之的教子之道远不止于此。当发现儿子在"大"字结构上存在"上紧下松"的缺陷时,他选择用添加"点"画的方式进行暗示性修正。这种"不言之教"在《洛神赋十三行》中得到完美回应:该帖中"兮"字的转折处,王献之特意加重笔力,形成独特的"铁画银钩"效果,既修正了父亲指出的不足,又开创了属于自己的风格。

三、烙饼婆婆的启示:从技法到心法的跨越

《微信公众平台》记载的城门烙饼故事,揭示了王献之书法突破的关键转折。当老婆婆说出"不过像王羲之写字,熟罢了"时,少年突然意识到:父亲的字之所以难以超越,不仅在于技法纯熟,更在于书写时"心手双畅"的境界。这种顿悟促使他改变练习方式——从单纯追求形似转向意境表达。

这种转变在《中秋帖》中达到巅峰。该帖连续二十二字一气呵成,墨色由浓转淡自然天成,被米芾誉为"天下子敬第一帖"。更值得注意的是,其中"十二月"三字采用草书连笔,而"至不"二字则回归行书,这种字体间的自由切换,正是王献之"破体书"创新的集中体现。

四、双王并立的启示:艺术传承的永恒命题

当王献之最终写完十八缸水时,他不仅继承了父亲的衣钵,更开创了影响后世的"今草"体系。张彦远《法书要录》评价:"二王变体,皆有所自:右军师钟,子敬师右军,而皆青出于蓝。"这种传承关系在《十三行》中尤为明显:该帖结体取法钟繇,用笔承自王羲之,而章法布局则完全突破传统,形成"字字独立而气脉贯通"的新范式。