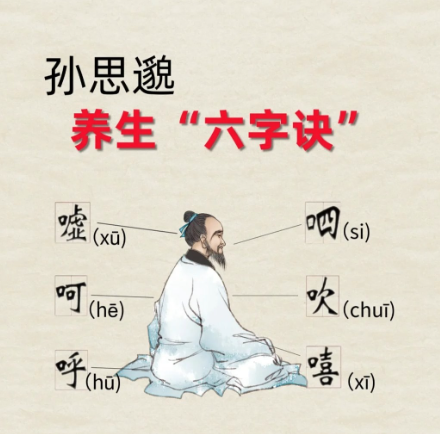

在中华养生文化的长河中,唐代药王孙思邈的六字口诀犹如一颗璀璨的明珠,历经千年传承仍熠熠生辉。这套以“嘘、呵、呼、呬、吹、嘻”为核心的养生术,融合了呼吸吐纳与脏腑调理,被历代医家视为祛病延年的瑰宝。其精髓不仅在于简单的发音,更在于通过特定口型与呼吸节奏,激发人体自愈潜能,实现“吐故纳新、调和阴阳”的养生目标。

一、六字诀的起源与传承:从道家秘术到医家经典

六字诀的雏形可追溯至春秋战国时期的《吕氏春秋》,其中“吹呴呼吸,吐故纳新”的记载已蕴含呼吸养生的理念。南北朝时期,道家学者陶弘景在《养性延命录》中首次系统阐述六字诀,明确“纳气一者谓吸也,吐气六者谓吹、呼、嘻、呵、嘘、呬”的呼吸法则,并指出其对应脏腑的调理功效。唐代孙思邈在《备急千金药方·养性》中进一步结合五行相生与四季规律,编撰《卫生歌》,将六字诀与日常养生深度融合,形成“春嘘明目夏呵心,秋呬冬吹肺肾宁,四季常呼脾化食,三焦嘻出热难停”的经典口诀,奠定了其作为养生法门的理论基础。

二、六字诀的修炼核心:口型、呼吸与脏腑的精准对应

六字诀的修炼并非单纯发音,而是通过特定口型引导气息流向,精准作用于对应脏腑。孙思邈在传承前人经验的基础上,结合中医理论,明确了每个字诀的修炼要点:

嘘(xū)——疏肝明目

口型为两唇微合,舌尖内缩,上下齿微缝。发音时,足大趾点地,双手自小腹前抬起至肩平,如鸟张翼向两侧展开,同时瞪圆双眼反观内照。此法可疏泄肝火,缓解眼干、头晕、食欲不振等症状,尤其适合春季练习。

呵(hē)——养心安神

口型半张,舌顶下齿,舌面下压。发音时,双手自小腹前上托至眼部,翻转掌心向下缓缓回落。此法可泄心火、调心气,改善心悸、失眠、健忘等症,夏季练习效果尤佳。

呼(hū)——健脾和胃

口型撮口如管,舌向上微卷。发音时,左手外旋上托至头顶,右手内旋下按至小腹前,交替进行。此法可泄脾胃浊气,增强消化功能,缓解腹胀、腹泻、食欲不振等问题,四季皆宜。

呬(sī)——润肺益气

口型开唇叩齿,舌尖轻抵下齿后。发音时,双手展臂宽胸推掌如鸟张翼,再自然回落。此法可补益肺气,改善咳嗽、气短、背痛等症,秋季练习可抵御燥邪侵袭。

吹(chuī)——补肾固本

口型撮口,唇出音。发音时,足五趾抓地,两臂如抱球状下蹲,再缓缓站起。此法可强腰补肾,缓解腰膝酸软、盗汗遗精等问题,冬季练习可温养肾阳。

嘻(xī)——理气通络

口型两唇微启,舌稍后缩。发音时,双手自体侧抬起如捧物状,过腹至胸前翻转手心向外托举,再缓缓回落。此法可疏通三焦气机,缓解眩晕、耳鸣、胸腹胀闷等症,四季常练可调和全身气血。

三、六字诀的修炼要领:呼吸、动作与心神的和谐统一

孙思邈在《卫生歌》中强调,六字诀的修炼需遵循“顺腹式呼吸、先呼后吸、细匀深长”的原则。具体而言:

呼吸节奏:呼气时发音,收腹、敛臀、提肛,使横膈膜上升;吸气时自然放松,小腹隆起,横膈膜下降。如此一呼一吸,形成对脏腑的轻柔按摩。

动作配合:每个字诀需搭配特定肢体动作,如“嘘”字诀的扭腰伸手、“呵”字诀的托掌上举,通过动作导引气血运行,增强修炼效果。

心神专注:修炼时需排除杂念,全神贯注于发音与呼吸,想象吸入清气滋养五脏,呼出浊气祛除病邪,实现“形神合一”的养生境界。

四、六字诀的现代价值:科学验证与实用应用

现代研究证实,六字诀通过调节呼吸频率与深度,可显著改善心肺功能,增强免疫力。例如,练习“嘘”字诀时,横膈膜运动幅度增大,可促进肝脏血液循环;“呵”字诀的深呼吸能降低交感神经兴奋性,缓解焦虑情绪。此外,六字诀的修炼无需特殊场地与器械,简单易学,尤其适合中老年人及亚健康人群日常保健。