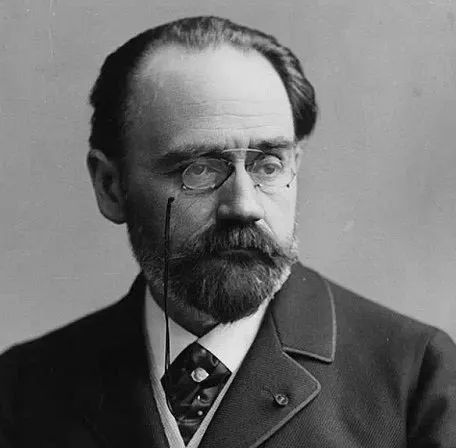

1840年4月12日,埃米尔·左拉诞生于巴黎一个意大利裔工程师家庭。这位自幼经历父亲早逝、家道中落的少年,在贫寒中目睹了工业革命浪潮下法兰西社会的剧烈震荡。从阿歇特出版社的校对员到自然主义文学流派的奠基人,从《卢贡-马卡尔家族》的宏大叙事到德雷福斯事件中的“我控诉”,左拉用文学与行动为19世纪法国刻下双重印记——既是解剖社会的手术刀,也是呼唤正义的号角。

一、文学拓荒:自然主义的理论奠基与创作实践

左拉在1868年提出的自然主义理论,将文学创作推向科学实验的维度。他深受克洛德·贝尔纳《实验医学研究导论》启发,主张作家应如科学家般“在虚构人物身上验证实验室结论”,通过遗传学与环境决定论剖析人性。这一理念在《黛莱丝·拉甘》中初露锋芒:女主人公与情夫因遗传性机能失调陷入罪恶循环,最终服毒自尽的结局,被龚古尔兄弟誉为“对悔恨的病理解剖”。

真正奠定左拉文学地位的,是耗时25年完成的《卢贡-马卡尔家族》。这部由20部长篇小说、1200余人物构成的史诗,以卢贡家族五代人的命运为棱镜,折射出第二帝国从发迹到覆灭的全过程。在《娜娜》中,交际花娜娜的沉浮成为帝国腐化的缩影——她周旋于银行家与伯爵之间,最终因天花殒命,恰似普法战争前夜法兰西的末日狂欢;《萌芽》则首次将镜头对准矿工群体,通过三代矿工的反抗与溃败,揭示工业化进程中阶级对立的不可调和。左拉以医学般的精准记录酗酒者的肢体颤抖(《小酒店》)、投机者的瞳孔收缩(《金钱》),将自然主义从理论转化为震撼人心的文学现实。

二、社会手术刀:批判资本主义的双重维度

左拉的批判始终贯穿两条主线:对底层苦难的悲悯与对资本异化的控诉。在《妇女乐园》中,百货商店巨头慕雷通过资本碾压消灭周边小商铺的情节,与当下“大鱼吃小鱼”的商业逻辑形成跨越时空的呼应;而《陪衬人》里商人杜朗多雇佣丑女衬托贵妇美貌的黑色幽默,则撕开了资本主义社会物化人体的残酷真相。

这种批判在《萌芽》中达到顶峰。当矿工们高呼“饿死不如战死”发起罢工时,左拉不仅描绘了资本家萨科林“像看待牲口般计算工人价值”的冷漠,更通过绮尔维丝、古波夫妇的堕落轨迹,展现贫困如何异化人性——古波工伤后整日酗酒,绮尔维丝从洗衣女工沦为妓女,最终双双死于非命。这种对“贫穷瘟疫”的描写,使左拉被誉为“19世纪最伟大的社会病理学家”。

三、道德觉醒:从文学批判到现实抗争

左拉的社会责任感在德雷福斯事件中彻底爆发。1894年,法国犹太军官德雷福斯被诬向德国出卖军事机密,军方与司法系统联手掩盖证据,制造了法国近代史上最黑暗的冤案。1898年1月13日,左拉在《震旦报》头版发表《我控诉》,以“真理在胸,正义在手”的姿态,直指军方“用谎言编织的罗网”。尽管因此被判诽谤罪流亡英国,但他点燃的舆论火焰最终迫使政府重审案件——1906年德雷福斯获无罪平反,左拉却未能亲眼见证胜利,他于1902年因煤气中毒猝然离世,遗体在1908年移入先贤祠,与雨果、伏尔泰共享法兰西的至高荣誉。

四、文学遗产:现实主义的延续与超越

左拉的影响远超文学范畴。在创作技法上,他开创的“家族史诗”模式直接启发了马尔克斯《百年孤独》的叙事结构;对社会问题的解剖方式,则与20世纪的存在主义文学形成精神呼应——加缪《鼠疫》中里厄医生的人道主义抗争,与左拉笔下矿工的集体觉醒何其相似。

作为批判现实主义的集大成者,左拉既继承了巴尔扎克“用小说研究社会”的雄心,又突破了传统现实主义的局限。他拒绝“理想香膏”的粉饰,也警惕自然主义陷入“纯客观”的冷漠,而是以“科学+人性”的双重视角,在解剖社会病灶的同时,始终保留对底层生命的悲悯。这种矛盾与张力,恰是左拉文学永恒生命力的源泉——正如他在《实验小说论》中所言:“作家应是时代的摄影师,但更要成为未来的预言家。”