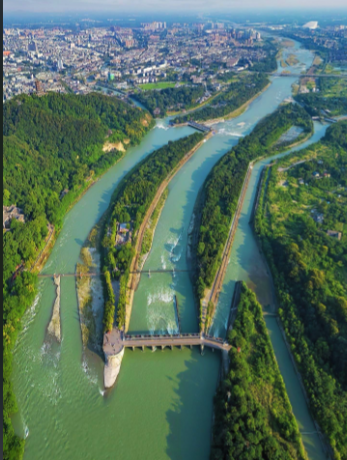

都江堰,这座屹立于岷江之上的水利工程,不仅是人类与自然共生的智慧结晶,更是中国水利史上跨越两千余年的“活态遗产”。其始建年代明确指向战国时期秦国,具体时间为公元前256年左右,由秦昭襄王任命的蜀郡太守李冰父子主持修建。这一工程以“无坝引水”的独特设计,彻底改变了成都平原“东旱西涝”的困境,奠定了“天府之国”的千年基业。

一、历史溯源:战国秦国的战略抉择

都江堰的修建始于秦国对巴蜀地区的深度经营。公元前316年,秦灭巴蜀后,为巩固西南后方并实现“迂回攻楚”的战略目标,急需解决岷江水患对成都平原的威胁。岷江发源于岷山,夏季洪水裹挟泥沙冲毁农田,冬季枯水期又因玉垒山阻挡导致东部干旱,形成“旱涝交替”的恶性循环。据《华阳国志》记载,当时的蜀地“民饥疫,死相枕藉”,农业凋敝,百姓流离失所。

公元前256年,秦昭襄王任命李冰为蜀郡太守。李冰上任后,通过实地勘察发现,岷江出山口处地势西北高、东南低,若能在此修建分水工程,既可引水灌溉东部旱区,又能通过排沙系统防止河道淤塞。这一发现成为都江堰设计的核心依据。工程历时约5年,于公元前251年初步建成,形成了由鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口引水口三大主体构成的完整体系。

二、工程智慧:无坝引水的生态典范

都江堰的伟大之处在于其“乘势利导、因时制宜”的治水哲学。李冰父子摒弃了传统“堵水”思路,转而采用“分水、排沙、控流”的动态平衡系统:

鱼嘴分水堤:形似大鱼卧伏江中,将岷江分为内江和外江。内江用于灌溉,外江用于排洪。通过巧妙设计,鱼嘴能根据季节和水位变化自动调节水量比例——丰水期外江泄洪,枯水期内江引水,实现“四六分水”的精准调控。

飞沙堰溢洪道:位于分水堤与离堆之间,长200米。当内江水量过大时,溢洪道自动泄洪,将多余水流排入外江;同时利用江水冲力形成漩流,将泥沙从侧面排走,避免内江和宝瓶口淤塞。古时飞沙堰用竹笼卵石堆砌,现代已改用混凝土加固。

宝瓶口引水口:通过人工开凿玉垒山形成的狭窄通道,形似宝瓶,是内江进入成都平原的咽喉。其宽度仅20米,既能控制引水量,又能通过“窄深”结构增强水流冲刷力,防止泥沙沉积。

这一系统无需筑坝拦水,完全依靠自然地形和水流规律运作,既避免了传统水利工程对生态的破坏,又实现了防洪、灌溉、航运、城市供水的综合效益。据史料记载,都江堰建成后,成都平原“水旱从人,不知饥馑,时无荒年”,粮食产量跃居全国前列,为秦国统一六国提供了坚实的物质基础。

三、历史延续:两千余年的维护与创新

都江堰的持久生命力源于历代政府的科学维护与制度创新。西汉文翁(前156年—前151年在任)开湔江口,扩大灌区至什邡、绵竹;三国时期诸葛亮(223年—234年在任)设堰官,派1200名士兵专职护堰;唐代飞沙堰改用竹笼卵石加固;宋代订立“岁修制度”,规定每年冬季枯水期清理河道,形成“深淘滩、低作堰”的维护准则;明清两代进一步扩建渠道网络,使灌溉面积从最初的80万亩扩展至1130万亩。

1949年后,都江堰迎来现代化改造。1952年修建外江闸,实现精准控水;1974年建成工业供水渠,满足城市用水需求;2000年列入世界文化遗产后,更注重生态保护与文化传承。如今,都江堰灌区覆盖成都、绵阳、德阳等7市40县,灌溉面积达1130万亩,惠及2800万人口,成为全球最大的古代水利工程和现代农业典范。

四、文化象征:天人合一的东方智慧

都江堰不仅是水利工程,更是中华文明“天人合一”思想的实践载体。李冰父子因治水功绩被后世尊为“川主”,二王庙、伏龙观等古迹成为巴蜀文化的重要符号;每年农历六月二十四日的“放水节”,百姓以传统仪式纪念李冰,表达对自然与先贤的敬畏;工程中“乘势利导”的设计理念,被联合国教科文组织誉为“世界水利工程的鼻祖”,其生态友好型技术至今仍被借鉴。