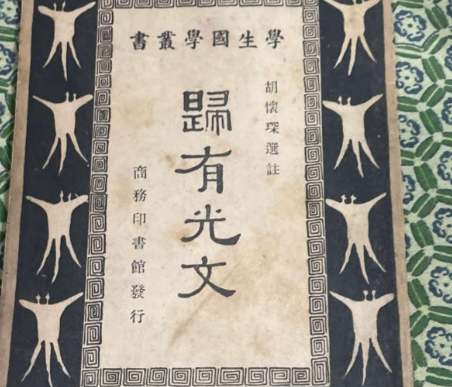

归有光(1507-1571),字熙甫,号震川,明代昆山(今江苏昆山)人。他的一生,既是科举制度下寒门士子逆袭的缩影,更是中国传统文化中“文以载道、德以传世”精神的鲜活注脚。从八次落第的举人到“明文第一”的宗师,从地方官员到水利学者,归有光用六十六载人生诠释了何为“士不可不弘毅”。

一、科举困局中的精神突围:以坚韧书写生命韧性

归有光出身于吴中望族,但至其父辈已家道中落。八岁丧母、少年丧父的悲剧,让他过早承担起家族责任。嘉靖十九年(1540年),33岁的他中举,却在此后二十八年间八次会试落第。这种“屡败屡战”的坚持,在《思子亭记》中可见一斑:长子归子孝16岁早逝,他强忍丧子之痛继续备考,将悲痛转化为“板凳甘坐十年冷”的治学动力。

这种精神在《项脊轩志》中达到巅峰。文中“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也”的平淡叙述,将个人命运与家族记忆编织成跨越时空的情感网络。清代学者钱基博评价其文“高者在神境”,正是这种将苦难升华为艺术的力量,让归有光在科举困局中完成精神突围。

二、文坛革新者的风骨:以古文对抗伪体

明代文坛长期被“前后七子”的复古主义笼罩,王世贞等文坛盟主主张“文必秦汉”,导致文风空疏。归有光以《三吴水利录》等实用著述为根基,提出“文道合一”的主张,在《项脊轩志》《寒花葬志》等作品中,用白描手法记录日常琐事,开创了“以淡写浓”的新境界。

这种革新引发激烈碰撞。王世贞曾讥讽其为“庸妄巨子”,但晚年读其文后惊叹:“千载有公,继韩、欧阳!”这种转变印证了归有光“不事雕饰而自有风味”的文学价值。林则徐在嘉定归有光祠题联“儒术岂虚谈?水利书成,功在三江宜血食”,更将其文学成就与经世致用精神并举。

三、地方治理中的仁者情怀:以水利泽被苍生

归有光的政治实践始终贯穿着“民本”思想。任长兴知县时,他重建县学、整顿吏治,因得罪上司被贬为顺德通判,却仍坚持编纂《马政志》等实用典籍。最值得一提的是他在水利领域的贡献:通过实地考察三江古迹,提出“疏浚吴淞江”的治水方略,被海瑞采纳实施后,“水患顿减,田畴尽复”。

这种经世情怀源于他对《尚书》《史记》的深刻研究。在《御倭议》中,他主张“以守为战”的战略思想,展现出超越文人的军事智慧。正如清代学者王锡爵所言:“先生之文,六经为质”,其治学与治世始终保持着知行合一的统一性。

四、家族伦理的守护者:以孝悌传承文脉

归氏家族自归有光高祖归南隐以来,虽科举不顺却文风不绝。归有光通过编纂《归氏世谱》、重建世美堂等行动,将家族记忆转化为文化传承的载体。他在《世美堂后记》中记载,为保存祖母遗物,不惜变卖家产赎回祖宅,这种“慎终追远”的情怀,使归氏家族在明清两代涌现出归子慕、归庄等文人。

这种家族伦理观延伸至师生关系。归有光在安亭讲学二十余年,生徒常达数百人,形成影响深远的“震川学派”。其学生何奎、盛徵伯等继承师志,在经学、史学领域各有建树,印证了《明史》所言“明自永、宣以下,尚台阁体;化、治以下,尚伪秦、汉;天下无真文章者百数十年。震川归氏起于吾郡,扫台阁之肤庸,斥伪体之恶浊”。