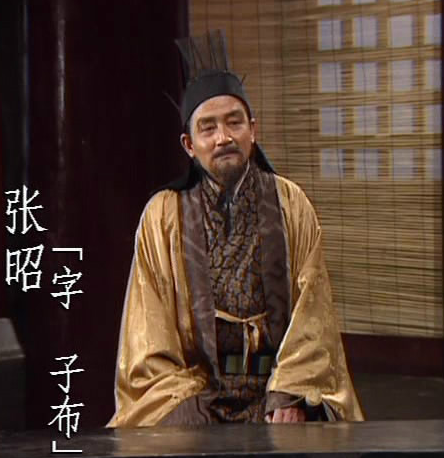

在三国纷争的历史长河中,张昭(156年—236年)以其卓越的政治才能和刚直不阿的性格,成为东吴政权不可或缺的柱石。他字子布,徐州彭城(今江苏省徐州市)人,自幼好学,博览群书,尤其精通儒家经典,擅长隶书,与琅琊人赵昱、东海人王朗并称当时名士。张昭的一生,是忠诚与坚守的写照,也是智慧与勇气的交融。

早年经历:避乱南渡,初露锋芒

东汉末年,天下大乱,战火纷飞。张昭为避战乱,南渡至扬州,开始了他在江东的传奇生涯。在扬州,张昭凭借其深厚的学识和卓越的才能,迅速成为当地士人中的领袖人物。他虽被举荐为孝廉,却推辞不就,展现出其淡泊名利、志存高远的一面。然而,徐州刺史陶谦慕名察举他为茂才,张昭的拒绝却引来了陶谦的猜忌,被监禁起来。好在有好友赵昱的援救,张昭才得以脱身。这段经历,不仅锻炼了张昭的意志,也让他更加坚定了自己的信念和追求。

辅佐孙策:奠定江东基业

孙策在江东起兵时,听闻张昭的贤名,便亲自拜访并任命他为长史、抚军中郎将,将文武之事尽数委任于他。张昭不负所托,尽心尽力辅佐孙策,帮助他平定江东,招揽人才,稳定局势。他提出了一系列安抚百姓、发展经济、加强军事力量的建议,为孙策的江东政权奠定了坚实的基础。孙策对张昭极为敬重,甚至将他比作齐桓公的管仲,认为张昭的功名就是自己的功名。在孙策的信任和支持下,张昭得以充分发挥其政治才能,成为江东政权的核心人物之一。

临危受命:辅佐孙权稳定局势

建安五年(200年),孙策遇刺身亡,临终前将弟弟孙权托付给张昭。张昭率群臣辅立孙权,并安抚百姓、讨伐叛军,迅速稳定了江东局势。他深知孙权年少,根基未稳,因此格外注重培养孙权的政治才能和领导能力。在孙权每次出征时,张昭都会留守后方,总领府署事务,确保江东政权的稳定运转。他还积极参与朝政决策,为孙权出谋划策,共同应对各种挑战和危机。

赤壁之战:主降论引发的争议

建安十三年(208年),赤壁之战前夕,曹操大军压境,江东上下人心惶惶。张昭鉴于曹操势大,担心江东难以抵挡其强大军力,因此持主降论。这一观点在当时引起了极大的争议和反对,尤其是与周瑜、鲁肃等主战派形成了鲜明的对立。尽管孙权最终采纳了周瑜等人的建议,与刘备联合在赤壁之战中大败曹操,但张昭的主降论却成为了他政治生涯中的一个污点。然而,从另一个角度来看,张昭的主降论也反映了他对江东政权安危的深切关怀和对现实形势的清醒认识。

晚年生涯:刚直不阿,终老东吴

孙权代理车骑将军时,任命张昭为军师;被封为吴王后,又拜其为绥远将军,封由拳侯。此后,张昭还曾参与撰定朝仪,为东吴政权的制度建设做出了重要贡献。然而,随着孙权权力的巩固和地位的提升,他对张昭的刚直不阿逐渐产生了不满和忌惮。孙权两次要设立丞相时,众人都推举张昭担任,但孙权却以张昭敢于直谏、性格刚直为由而不用他,先后任用了孙邵、顾雍等人。

尽管如此,张昭依然坚守自己的信念和原则,对孙权的决策和行为多次提出直言谏议。他敢于指出孙权的不足之处,甚至不惜与孙权产生激烈冲突。这种刚直不阿的性格和忠诚于东吴政权的精神,赢得了后人的尊敬和赞誉。黄龙元年(229年),孙权称帝后,张昭以年老多病为由上还官位及所统领部属,改拜辅吴将军、班亚三司,改封娄侯。晚年时,他一度不参与政事,在家著书立说,著有《春秋左氏传解》及《论语注》等作品,虽已佚失,但足见其学识渊博和才华横溢。

嘉禾五年(236年),张昭去世,享年八十一岁,谥号“文”。他的一生,是忠诚与坚守的写照,也是智慧与勇气的交融。在三国纷争的历史长河中,张昭以其卓越的政治才能和刚直不阿的性格,成为了东吴政权不可或缺的柱石。他的事迹和精神,将永远铭刻在历史的长河中,激励着后人不断前行。