在中国古代官制史上,“三公九卿”是中央集权体制的核心架构,其历史脉络贯穿秦汉至隋唐,深刻影响了中国两千余年的政治生态。这一制度以皇帝为权力中枢,通过三公的行政、军事、监察分工与九卿的具体事务管理,构建起一套精密的官僚体系。

一、制度起源:从周代雏形到秦朝定型

三公九卿的雏形可追溯至周代。周朝设有“三公”辅佐天子,但具体所指存在争议:今文经学家认为三公为司马、司徒、司空,分管军政、民政与工程;古文经学家则依据《周礼》,主张三公为太师、太傅、太保,侧重教导与辅佐。九卿的记载更早见于《吕氏春秋》,战国时期已有“天子亲率三公九卿迎春”的记载,但此时官制尚未定型。

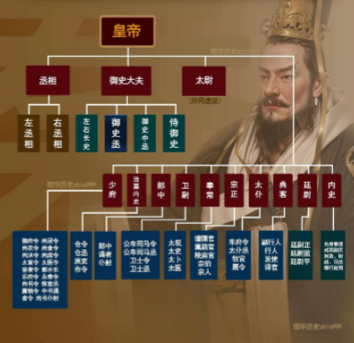

秦朝是三公九卿制度的真正确立者。秦始皇统一六国后,废除周代分封制,建立以皇帝为核心的中央集权体制。三公中,丞相为百官之首,总揽行政事务;太尉掌军事,但仅为虚衔,军权由皇帝直接控制;御史大夫作为副丞相,兼管监察与图籍秘书,形成行政、军事、监察三权分立的雏形。九卿则涵盖宗庙礼仪、宫廷警卫、司法审判、财政税收等具体职能,如奉常掌宗庙礼仪,廷尉主司法审判,少府理皇室财政,其职责范围既包括国家公务,也涉及皇室私事,体现了“家国同构”的早期特征。

二、制度演进:汉代的调整与衰落

汉代基本沿袭秦制,但对三公九卿的权力结构进行关键调整。西汉初期,太尉不常设,实际权力集中于丞相与御史大夫。汉武帝为削弱相权,设立“中朝”决策机构,以尚书台为核心,分割丞相权力;同时,通过“大司马”加将军号的设置,将军事权从太尉转移至内朝。至汉成帝时期,御史大夫改称“大司空”,与丞相、大司马并称三公,形成三足鼎立的权力格局。

东汉时期,三公名义上仍为最高官职,但实权逐渐转移至尚书台。光武帝刘秀通过“虽置三公,事归台阁”的政策,使三公沦为荣誉职位。九卿的职能也因时代变迁而调整,例如,典客改称“大鸿胪”,专管外交事务;治粟内史变为“大司农”,主管国家财政,而少府则专注于皇室私财,官职分工更趋专业化。

三、制度影响:从集权工具到历史遗产

三公九卿制度的核心价值在于强化中央集权。通过三公的分工制衡与九卿的具体执行,皇帝得以直接掌控行政、军事、监察与财政大权,有效削弱地方势力与贵族特权。秦汉时期,这一制度推动了国家统一与文化整合,为“大一统”格局的巩固奠定基础。例如,廷尉制度的建立使司法审判标准化,治粟内史的财政管理为国家提供稳定经济支持,而御史大夫的监察职能则成为反腐的重要手段。

然而,三公九卿的缺陷也随时间显现。其权力集中于皇帝一人,易导致决策失误;官职固化则限制了人才流动,东汉后期外戚与宦官专权即与此相关。隋唐时期,三省六部制取代三公九卿,通过中书省决策、门下省审议、尚书省执行的流程,实现更高效的权力制衡。但三公九卿的遗产仍存于后世:唐代“三师”(太师、太傅、太保)与“三公”(太尉、司徒、司空)多为虚衔,九卿则演变为六部下属机构,其职能分工与层级管理理念持续影响中国官制。

四、制度余韵:历史长河中的永恒回响

三公九卿制度不仅是秦汉政治的缩影,更是中国古代官僚体制的里程碑。它首次以法律形式确立中央集权框架,通过官职分工与权力制衡,为后世提供治理范式。尽管隋唐以后三公九卿逐渐虚化,但其核心精神——以理性官僚体系替代世袭贵族政治——贯穿中国历史。从唐代三省到宋代二府三司,从明代内阁到清代军机处,中央集权的逻辑一脉相承,而三公九卿的兴衰史,正是这一逻辑的生动注脚。