奥斯曼帝国,这个曾以“征服者”姿态横跨欧亚非三大洲的庞大帝国,在1923年彻底退出历史舞台。其解体过程不仅重塑了中东与巴尔干的地缘格局,更成为现代国家体系形成的关键转折点。这场持续百年的分裂,最终催生出30余个独立国家,其背后的历史逻辑与现实影响,至今仍深刻影响着世界。

一、解体前的帝国版图:横跨三大洲的“巨无霸”

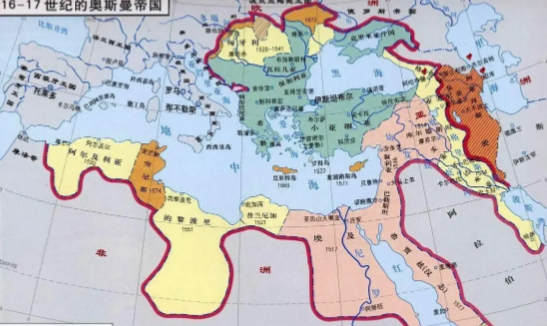

奥斯曼帝国的巅峰时期出现在16世纪苏莱曼一世统治时期,其疆域北至匈牙利平原,南抵红海沿岸,东接波斯湾,西控直布罗陀海峡,总面积达550万平方公里,人口超过2300万。这一时期,帝国通过“蒂马尔制”将土地分配给骑兵领主,以军事贵族为核心构建起中央集权体系;同时,凭借强大的海军控制地中海贸易,迫使欧洲国家开辟新航路,间接推动了大航海时代的到来。

然而,帝国的庞大版图也埋下了分裂的隐患。巴尔干半岛的基督教人口、中东的阿拉伯部落、北非的柏柏尔人,以及安纳托利亚的土耳其核心区,在语言、宗教、文化上存在显著差异。尽管帝国通过“米勒特制度”允许非穆斯林群体保留宗教自治,但这种“多元一体”的治理模式在19世纪民族主义浪潮冲击下逐渐瓦解。

二、解体进程:从边缘到核心的渐进式崩溃

奥斯曼帝国的解体并非一蹴而就,而是经历了三个阶段:

边缘地区独立(19世纪初—1912年)

1821年希腊独立战争爆发,揭开帝国解体的序幕。随后,塞尔维亚(1815年)、罗马尼亚(1877年)、保加利亚(1878年)等巴尔干国家相继摆脱奥斯曼统治。1912年第一次巴尔干战争后,帝国在欧洲的领土仅剩伊斯坦布尔周边地区,丧失了90%以上的巴尔干属地。

阿拉伯地区托管(1916年—1922年)

一战期间,英国与阿拉伯部落达成《麦克马洪-侯赛因协定》,承诺支持阿拉伯人建立独立国家。战后,协约国通过《赛克斯-皮科协定》秘密瓜分中东,将叙利亚、黎巴嫩划归法国托管,伊拉克、巴勒斯坦交由英国托管。1917年《贝尔福宣言》更将巴勒斯坦推向犹太人与阿拉伯人的冲突漩涡。至1922年,帝国在阿拉伯世界的统治完全终结。

核心区分裂(1920年—1923年)

一战战败后,协约国强迫帝国签订《色佛尔条约》,计划将安纳托利亚西部划归希腊,东部成立亚美尼亚国,库尔德人获得自治。此举引发土耳其民族主义运动,凯末尔领导国民军击败希腊入侵,并于1923年签订《洛桑条约》,确立现代土耳其78万平方公里的领土范围。同年,土耳其共和国成立,奥斯曼帝国正式灭亡。

三、解体成果:30余个国家的诞生

奥斯曼帝国的解体直接催生了以下国家:

巴尔干地区:希腊、保加利亚、塞尔维亚(后演变为南斯拉夫及现塞尔维亚)、黑山、阿尔巴尼亚、北马其顿、波黑、克罗地亚;

中东地区:叙利亚、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、约旦、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、巴林、阿曼、也门;

北非地区:埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥;

核心区继承国:土耳其。

此外,部分地区如外高加索的阿塞拜疆、亚美尼亚,以及东非的苏丹、索马里,虽未直接由奥斯曼帝国分裂而来,但其历史疆域曾受帝国影响,解体过程亦与帝国衰落密切相关。

四、解体原因:内忧外患的双重打击

奥斯曼帝国的崩溃是多重因素交织的结果:

内部治理失效

政治腐败:18世纪后,苏丹权力衰落,耶尼切里军团与地方总督割据一方,行政效率低下;

经济滞后:传统蒂马尔制崩溃,农业衰退,工业基础薄弱,依赖欧洲贷款维持财政;

民族矛盾:巴尔干基督徒、阿拉伯人、库尔德人等群体民族意识觉醒,要求独立建国。

外部列强干预

英国通过“分而治之”策略,扶持阿拉伯部落对抗奥斯曼;

法国以“文明使命”为名,在叙利亚、黎巴嫩建立殖民统治;

俄国为获取黑海出海口,多次发动俄土战争,削弱帝国实力;

一战期间,德国与奥斯曼结盟,却未能提供实质性援助,反而加速帝国崩溃。

五、历史回响:解体的深远影响

奥斯曼帝国的解体彻底改变了世界格局:

地缘政治:中东成为列强争夺的焦点,石油资源控制权引发多次战争;

民族国家体系:现代中东与巴尔干国家的边界大多源于帝国解体后的殖民安排,埋下领土争端隐患;

文化认同:土耳其通过凯末尔改革推行世俗化,与伊斯兰传统切割;阿拉伯世界则在独立后陷入教派冲突与权威主义循环。