在中华书法史的长河中,东汉名臣蔡邕始终占据着不可替代的“源头”地位。他不仅是“飞白体”的创造者,更以《熹平石经》《夏承碑》等传世真迹,构建起从汉隶到唐楷的技法桥梁。香港中文大学珍藏的《夏承碑》宋拓本,作为现存最可信的蔡邕真迹,正以1:1超高清复刻技术重现人间,为当代书法研习者揭开“书法起源”的神秘面纱。

一、从工匠刷墙到笔法革新:飞白体的诞生密码

蔡邕的书法天赋,始于对生活细节的敏锐捕捉。据《后汉书》记载,他在鸿都门见工匠用扫帚刷墙,飞白交错的痕迹激发灵感,创制出“笔画中丝丝露白,似枯笔写成”的飞白体。这种书体以“势来不可止,势去不可遏”的运笔哲学,通过唐代张怀瓘《书断》记载的传承谱系——蔡邕传蔡文姬,再传钟繇、卫夫人直至王羲之——深刻影响了魏晋书法的气韵表达。王羲之《兰亭序》中“之”字的牵丝连带,颜真卿《祭侄稿》的枯笔飞白,皆可追溯至蔡邕的笔法革新。

二、《夏承碑》:篆隶交融的千年范本

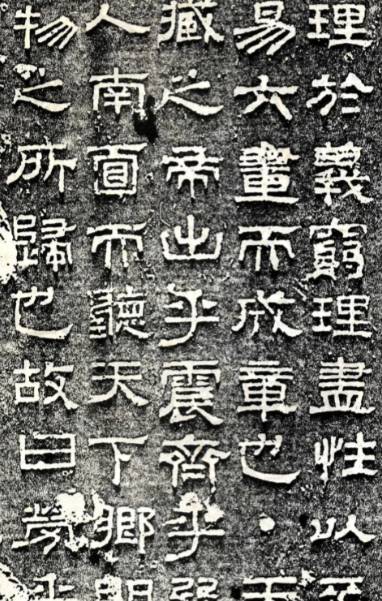

作为蔡邕隶书艺术的巅峰之作,《夏承碑》全称《汉北海淳于长夏君碑》,刻于东汉建宁三年(170年),现存香港中文大学的宋拓本被列为“北山十宝”。此碑300余字以中锋运笔,藏锋裹束间尽显刚健洞达:

笔法特征:起笔藏锋如篆,转折处方折似楷,中段提按形成“蚕头燕尾”的波磔韵律。宋代拓本中“淳于长”等字的横画,既保留篆书圆润遒劲,又兼具隶书飞扬之势,印证翁方纲“古今书道一大关捩”的评价。

结构美学:字体宽博稳重,章法险绝中见生动。清代学者王澍盛赞:“此碑字特奇丽,有妙必臻,无法不具。”其打破篆隶界限的创作,直接启发了魏晋时期楷隶过渡的技法创新。

历史价值:原碑毁于明代,但宋拓本因李宗瀚、翁方纲等名家递藏,题跋印章完备,成为研究汉字演变与书法美学的关键标本。

三、从《熹平石经》到《夏承碑》:双重使命下的艺术突破

蔡邕的书法实践始终承载着学术校正与艺术创新的双重使命:

文化正统的确立:汉灵帝时期今古文经学之争激烈,蔡邕主笔的《熹平石经》以46块石碑统一儒家经典文字,其标准隶书引发“观者如市,堵塞街陌”的盛况。这部中国首部官方刻石经,不仅通过捶拓技术推动书法传播,更以刚劲平直的笔画为后世雕版印刷术埋下伏笔。

个人表达的突破:相较于《熹平石经》的庄严法度,《夏承碑》展现出汉末士人突破礼法束缚的艺术追求。其篆隶交融的特征,既是对前代书体的总结,也为魏晋“尚韵”书风开辟道路。这种矛盾统一,使蔡邕成为汉代书法从实用书写向艺术自觉转型的关键人物。

四、真迹复刻:当代书法研习的“源头活水”

面对蔡邕传世法帖的稀缺性,香港中文大学藏《夏承碑》宋拓本的1:1超高清复刻具有划时代意义:

技术突破:采用博物馆级12色微喷工艺,手工经折装帧便于临摹查找,墨色浓淡与原作毫无二致。

研习价值:相比楷书复杂的绞转翻折,隶书平动用笔更易上手。蔡邕隶书“笔笔尽备古法”的特点,能帮助初学者夯实基础,领悟正宗古雅风貌。正如清代书法家郑孝胥所言:“临摹蔡邕,可顺藤摸瓜掌握魏晋唐宋名帖精髓。”

文化传承:复刻本附现代字注释,解决初学者识读难题,使千年墨韵真正“飞入寻常百姓家”。