在当代艺术史中,草间弥生以标志性的波点符号构建了一个充满哲学深度的视觉宇宙。这位被称为“圆点女王”的艺术家,通过重复性波点、生物形态的夸张演绎、平面化构图与高对比色调的碰撞,将个人精神体验升华为对宇宙本质的永恒追问。她的画作不仅是色彩与几何的狂欢,更是一把打开存在主义迷宫的钥匙。

一、重复性波点:无限循环的宇宙密码

草间弥生的波点并非简单的装饰元素,而是承载着宇宙观的符号系统。自幼受精神疾病困扰,她将幻觉中反复出现的圆点转化为艺术语言,在《无限的网》系列中,黑白或彩色的波点以近乎偏执的密度覆盖画布,形成无限蔓延的视觉韵律。这种重复性不仅象征着宇宙的浩瀚无垠,更暗喻生命的循环与永恒——正如她所言:“地球不过是百万个圆点中的一个,我们都在无尽的波点宇宙中跳跃。”

在创作技法上,草间弥生通过波点的大小、疏密与排列方向制造空间张力。例如,密集的圆点群在画面中心形成视觉漩涡,而边缘逐渐稀疏的点阵则引导观者的视线向虚空延伸,这种“有界与无界”的矛盾,恰是艺术家对存在困境的诗意回应。

二、生物形态的夸张演绎:有机生命的超现实变奏

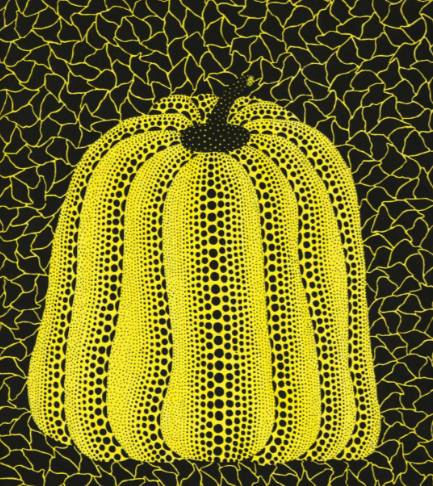

南瓜、花朵等自然元素是草间弥生画作中的另一核心母题。在《南瓜》系列中,她以夸张的曲线与饱满的形态重构这一普通蔬果:亮黄色的表皮上覆盖着黑色波点,仿佛被赋予了某种神秘的生命力。这种处理方式源于她童年对日本乡下南瓜田的记忆——“那些南瓜像太阳一样供给我能量”,而波点的加入则将具象物体转化为超现实的能量场。

花卉主题的创作更显其艺术哲学的深度。1954年的《花(D.S.P.S)》中,她用小圆点串联花瓣与枝干,将自然形态解构为几何符号的集合。这种处理方式不仅弱化了透视关系,更通过重复性元素消解了个体与整体的界限——每一朵花既是独立的生命体,也是宇宙网络中的微小节点。

三、平面化构图与高对比色调:打破维度的视觉革命

草间弥生的画作常呈现出一种“去三维化”的平面美感。她刻意弱化物体的体积感与空间深度,转而通过色块与波点的叠加制造装饰性效果。这种手法在《无限镜屋》的装置艺术中达到极致:镜面反射将二维画面无限复制,形成虚实难辨的立体空间,观者置身其中,仿佛跌入一个由波点构成的平行宇宙。

色彩运用上,草间弥生偏爱红白、黄黑等强对比组合。在《红色波点》系列中,炽烈的红色背景上浮动着白色圆点,这种色彩冲突不仅增强了视觉冲击力,更隐喻着生命与死亡、狂喜与焦虑的二元对立。正如她自己所言:“亮色是生命的狂欢,暗色则是虚无的低语。”

四、情感象征与心理投射:艺术疗愈的私人叙事

草间弥生的创作始终与个人精神史紧密交织。童年时期的幻视体验、成年后与精神疾病的抗争,以及移民纽约后的文化隔阂,共同构成了她艺术表达的底层逻辑。在《自画像》系列中,她以波点覆盖面部,将自我身份解构为无数碎片化的符号;而在《焦虑的重复》中,密集的黑色圆点如潮水般吞噬画面,直观呈现了内心深处的恐惧与压抑。

这种“私人叙事”的公开化,使草间弥生的画作超越了美学范畴,成为一代人精神困境的集体投射。正如艺术评论家所言:“她的波点既是护身符,也是囚笼;既是治愈的良药,也是伤痛的烙印。”

五、艺术史坐标:从波普先锋到沉浸式体验的奠基人

草间弥生的创作实践深刻影响了当代艺术的发展轨迹。20世纪60年代,她的波点绘画与安迪·沃霍尔的丝网版画、克勒斯·欧登柏格的软雕塑共同构成了波普艺术的视觉语言;而《无限镜屋》系列则开创了沉浸式装置艺术的先河,为Olafur Eliasson、James Turrell等后世艺术家提供了灵感范本。

在流行文化领域,草间弥生的波点图案被广泛应用于时尚设计、产品包装甚至建筑外观,成为一种跨越艺术与生活的文化符号。2023年,她与路易威登的联名系列引发全球抢购热潮,再次证明了其艺术语言的普世感染力。