19世纪末的欧洲艺术界,象征主义如同一股暗流,在古典主义的理性框架下悄然涌动。挪威画家爱德华·蒙克(Edvard Munch)以《呐喊》《病孩》《生命之舞》等作品,将象征主义推向了情感表达的巅峰。他的画作不仅是视觉的震撼,更是对人类精神困境的哲学叩问——通过扭曲的线条、浓烈的色彩与隐喻性的场景,蒙克构建了一个超越现实的象征世界,让观者直面生命中最原始的恐惧、孤独与渴望。

一、象征主义的基因:从波德莱尔到蒙克的蜕变

象征主义诞生于19世纪70年代的法国,以波德莱尔的《恶之花》为旗帜,主张“通过象征暗示内在精神”。这一思潮迅速蔓延至绘画领域,高更、雷东等艺术家开始用梦幻般的形象传递抽象情感。蒙克在巴黎期间,虽短暂学习印象派的光影技巧,但很快被梵高、劳特累克等后印象派画家对色彩与情感的极致表达所吸引。更关键的是,他与丹麦象征主义诗人艾曼努尔·戈尔斯坦的合作,直接推动了其艺术风格的转向——戈尔斯坦诗中破碎的意象与蒙克对杰庇·尼尔森失恋痛苦的共情,共同催生了《忧郁》(又名《杰庇在海边》)这幅被视为“挪威第一幅象征主义作品”的画作。

在这幅画中,蒙克剥离了所有非必要细节:铅笔与蜡笔的粗粝线条、波浪形海岸线的音乐韵律、男子托腮的孤独姿态,共同构成一个充满心理张力的场景。这种“减法艺术”与古典绘画的写实传统形成鲜明对比——象征主义不再追求“像什么”,而是探索“感觉如何”。

二、死亡与焦虑:蒙克作品的永恒母题

蒙克的象征主义并非空中楼阁,而是深深扎根于其个人创伤。5岁丧母、14岁丧妹、父亲性情严厉且沉迷宗教,这些经历让他从小便笼罩在“病魔、疯狂与死亡”的阴影下。这种集体创伤在他的作品中转化为三大核心母题:

疾病的隐喻

《病孩》是蒙克为悼念死于肺结核的姐姐索菲亚所作。画面中,消瘦苍白的女孩与床边握紧双手的姑姑形成情感对峙,暗淡的色彩与倾斜的构图营造出窒息般的压抑感。蒙克曾说:“这不是一幅画,而是一次呻吟。”这种将疾病视为“生命脆弱性象征”的表达,与同时代艺术家对疾病的客观描绘截然不同。

死亡的仪式

《病室的死亡》描绘了蒙克父亲临终时全家围坐的场景。画面中央,垂死的父亲与窗外透进的微光形成生死对照,而家人或低头祈祷、或目光空洞的姿态,暗示着对死亡的无能为力。蒙克通过冷色调与僵硬的构图,将死亡从私人悲剧升华为人类共通的生存困境。

焦虑的具象化

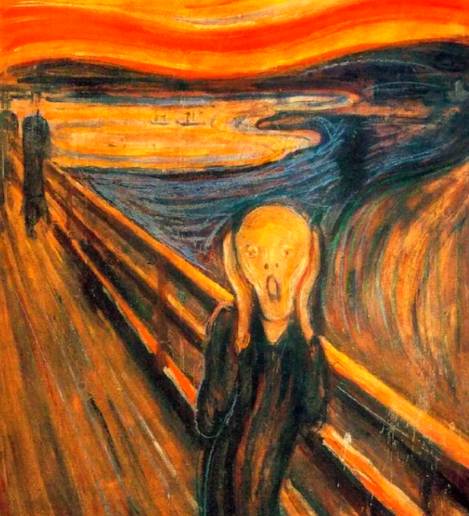

《呐喊》无疑是蒙克象征主义的巅峰之作。血红色的天空、扭曲变形的桥与人物、以及那声穿透时空的尖叫,共同构成一个精神崩溃的瞬间。蒙克在日记中写道:“我突然感到一阵可怕的眩晕,仿佛天地在旋转,我听到血液在体内奔涌,看见天空变成血红色……”这幅画超越了个体经验,成为现代人精神焦虑的集体象征。

三、色彩与线条:象征主义的语言革命

蒙克的象征主义不仅体现在主题上,更通过独特的视觉语言实现情感传递:

色彩的情感编码

蒙克打破了印象派“色彩即光”的教条,转而用色彩直接表达心理状态。例如:

黑色:在《圣母玛利亚》中,玛利亚的裸体被涂成黑色,既象征着世俗欲望的沉沦,也暗示着精神升华的可能;

红色:《生命之舞》中,少女裙摆的红花与中年女子的红裙形成对比,前者代表纯真,后者则象征情欲的炽热与毁灭;

蓝色与黄色:《呐喊》中,血红色的天空与深蓝色的峡湾形成强烈对比,强化了精神崩溃的视觉冲击。

线条的张力美学

蒙克的线条从不追求流畅优美,而是充满颤抖与断裂。《忧郁》中,海岸线的波浪线与男子的轮廓线相互呼应,形成一种内在的节奏感;《嫉妒》里,诗人普兹拜佐夫斯基被描绘成佝偻的背影,其扭曲的线条暗示着内心的扭曲与痛苦。

四、蒙克与表现主义:象征主义的延续与超越

蒙克常被视为表现主义的先驱,但这一标签并未完全概括其艺术价值。事实上,蒙克的作品是象征主义与表现主义的过渡形态:

象征主义的深度:他继承了象征主义对内在精神世界的探索,但拒绝使用抽象符号,而是通过具象场景传递隐喻(如《生命之舞》中不同年龄女性的对比);

表现主义的强度:他突破了象征主义的理性框架,用夸张的变形与强烈的色彩直接刺激观者感官(如《呐喊》中人物的面部扭曲);

心理学的维度:蒙克的作品暗合弗洛伊德的精神分析理论,其象征系统往往与童年创伤、无意识欲望相关(如《病孩》中的母女关系可解读为对母爱的渴望与恐惧)。