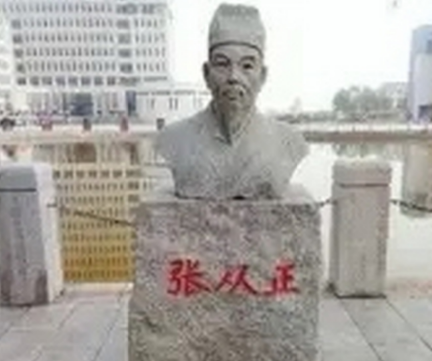

金代医坛巨匠张从正(1156—1228年),以"攻邪派"开山宗师的身份载入中医史册,其名号之丰富折射出这位传奇医家跨越时空的多重身份认同。从"张子和"到"宛丘张戴人",这些称谓不仅是个人标识,更蕴含着地域文化、学术流派与精神追求的深刻内涵。

一、本名与字号:儒家文化浸润下的身份标识

张从正字"子和",号"戴人",这一命名体系完整保留了古代士人的文化传统。"子和"取自《礼记·中庸》"中和之为天下之大本",暗含调和阴阳、平衡气血的医道追求;"戴人"则源于其故乡睢州考城曾为春秋戴国故地,以故国为号既彰显地域认同,又暗含"戴天履地,仁济苍生"的济世情怀。这种命名方式在金元时期文人群体中极为普遍,如同时代的李杲字明之、朱震亨字彦修,均体现儒家文化对医家的深刻影响。

二、宛丘张戴人:地域认同与学术传播的双重符号

因长期在陈州宛丘(今河南淮阳)行医,张从正又获"宛丘张戴人"之称。这一称谓的流行,既反映其医疗活动范围的扩展,更揭示出学术流派形成的地域特征。据《陈州府志》记载,张从正在宛丘期间"日诊百人,活人无算",其独创的"汗吐下三法"通过宛丘医家群体向中原地区辐射,形成以攻邪理论为核心的医学流派。日本汉方医学家中神琴溪在《医方考绳愆》中特别标注"宛丘张戴人法",证明这一地域标识已成为国际医学交流的重要符号。

三、张戴人:攻邪学派的精神图腾

在中医发展史上,"张戴人"的称谓具有特殊的学派象征意义。其攻邪理论突破了宋代以来"补土派""滋阴派"的学术框架,主张"病由邪生,邪去正安",将汗、吐、下三法提升为治疗八法之首。这种颠覆性创新引发医学界激烈争论,但"张戴人"的称号却在争议中固化,成为攻邪学派的代名词。明代医家王肯堂在《证治准绳》中评价:"自张戴人出,而攻邪之法始备",道出了这一名号承载的学术革命价值。

四、名号背后的精神传承

张从正名号的多样性,本质上是中医文化传承的生动写照。其《儒门事亲》书名即体现"唯儒者能明其理,而事亲者当知医"的学术理念,将儒家伦理与医道实践深度融合。这种精神在后世医家中延续:清代吴鞠通自号"鞠通",取"鞠躬尽瘁,通达医道"之意;近代张锡纯字寿甫,暗含"寿世济人"的追求。这些名号构成中医文化传承的密码链,见证着医家群体对生命伦理的永恒思考。

从"子和"到"戴人",从宛丘行医到国际传播,张从正的名号演变史恰似一部微缩的中医文化传播史。这些称谓不仅标记着个人的生命轨迹,更承载着中医理论创新、地域医学发展、学派精神传承的多重内涵。在当代中医国际化进程中,解读这些名号背后的文化密码,或许能为传统医学的现代转型提供新的启示——正如张从正用"攻邪"理论突破时代局限,今天的中医人同样需要在坚守本源与创新发展中寻找新的平衡点。