在殷墟宫殿遗址的夯土层下,在妇好墓青铜钺的寒光中,在甲骨文灼烧的裂纹里,商朝三十一位君主的功过是非已化作历史尘埃。当我们以"最伟大"为标尺丈量这个存在554年的王朝时,商汤的开创之功、武丁的中兴之治与帝辛的末路悲歌,共同构成了这场文明演进的三重奏。

一、开国之君:商汤的革命性奠基

公元前1600年,商汤在鸣条之战中推翻夏桀暴政,这场被《尚书》记载为"汤武革命"的政权更迭,实为华夏文明从"家天下"向"礼法天下"转型的里程碑。商汤的伟大之处不仅在于军事胜利,更在于其构建的政治制度创新:他首创"内外服制",将商族核心区设为"内服",周边方国划为"外服",通过定期朝贡与军事联盟维系统治,这种"联邦制"雏形比古希腊城邦联盟早千年。

在文化层面,商汤的"网开三面"典故被《吕氏春秋》收录,其"宽以待物"的治国理念与夏桀"酒池肉林"形成鲜明对比。这种德治思想在商汤迁都亳城时达到高潮——他保留夏朝《连山易》占卜体系,同时创立"殷墟卜辞"文字系统,使甲骨文成为迄今发现最早的系统性文字。这种文化包容性,为商朝后续发展奠定基石。

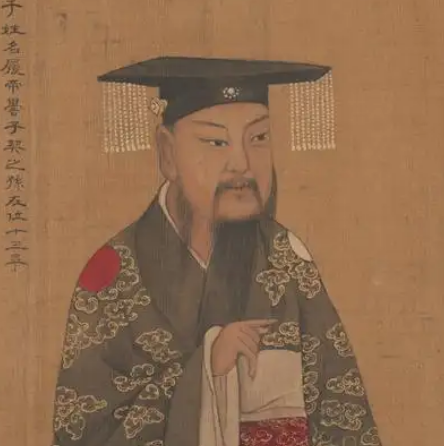

二、中兴之主:武丁的文明巅峰塑造

武丁统治的59年(前1250-前1192),堪称商朝的"黄金时代"。这位少年时期流落民间的君主,通过"三年不言"的韬光养晦,建立起以傅说、甘盘为核心的智囊团。在军事上,他发起对鬼方、土方、羌方的十八次远征,将商朝疆域扩展至长江流域,妇好率领的"娘子军"在征伐巴方时创造"伏击战"经典战例,其战功被镌刻在青铜方斝的铭文中。

武丁的伟大更体现在文化繁荣层面。他主持编纂《卜辞通纂》,收录祭祀、战争、气象等占卜记录3万余片,这些"殷商档案"成为研究先秦社会的活化石。在艺术领域,司母戊鼎(后母戊鼎)的铸造工艺达到青铜器巅峰,其832.84千克的重量需数百人协同作业,这种国家工程能力折射出商朝强大的社会组织度。更值得关注的是,武丁时期甲骨文中首次出现"德"字,标志着华夏文明从神权统治向伦理政治转型。

三、末代君王:帝辛的文明遗产悖论

帝辛(纣王)的统治常被简化为"酒池肉林"的暴君形象,但考古发现揭示出更复杂的真相。在鹿台遗址出土的青铜礼器上,"纣王征夷方"的铭文证明其持续对东夷用兵,将商朝势力范围推进至江淮地区。这种军事扩张虽导致国力透支,却客观上促进中原文化与东夷文明融合——殷墟妇好墓出土的玉器中,70%具有良渚文化特征,印证着帝辛时期的文化交融。

帝辛的文化改革更具超前性。他废除"人殉"制度,改用陶俑陪葬,这一举措比秦始皇兵马俑早千年;在宗教领域,他压缩巫祝集团权力,将祭祀权收归王室,这种"神权世俗化"改革与欧洲宗教改革存在某种精神共鸣。其失败的根源在于改革步伐超越时代承受力——当周武王联军渡过孟津时,商朝主力仍在东南平叛,这种战略误判最终导致牧野之战的崩盘。

四、历史棱镜:伟大君主的多元评价体系

在教员"纣王是个很有本事的人"的评价中,在郭沫若"武丁是奴隶社会的英雄"的论断里,在张光直"商汤革命奠定中华文明根基"的学术观点中,商朝君主的伟大性呈现出多维光谱。若以"制度创新"为标尺,商汤的内外服制开创古代政治文明新范式;若以"文明辐射"为维度,武丁时期的文化繁荣奠定华夏文化基因;若以"变革勇气"论英雄,帝辛的改革虽败犹荣。

这种评价的复杂性在甲骨文研究中得到印证。2023年新释读的"武丁征羌方卜辞"显示,其军事行动导致"三年不雨"的灾荒,这种代价与成就的共生关系,恰是历史人物的真实写照。而帝辛"炮烙之刑"的记载,在殷墟考古中尚未发现实物证据,暗示着历史书写的选择性。

站在文明演进的维度回望,商朝最伟大的王并非单一存在。当商汤的青铜爵与武丁的司母戊鼎在博物馆中隔空相望,当帝辛的鹿台残垣与周武王的牧野誓师碑共同构成历史坐标,我们触摸到的不仅是君主的功过是非,更是一个文明在青铜时代对政治伦理、军事扩张、文化融合的永恒探索。这种探索,恰似甲骨文灼烧时的裂纹——既记录着占卜者的虔诚,又预言着王朝的兴衰,在历史长河中定格成中华文明源远流长的基因图谱。