司南作为中国古代四大发明之一指南针的雏形,是世界上最早的磁性指向装置。其诞生不仅标志着人类对地球磁场认知的突破,更成为后世航海、军事、地理探索等领域的基石。根据《韩非子》《论衡》《古矿录》等文献记载及考古实证,司南明确诞生于中国战国时期(约公元前475年—公元前221年),其发明背景、技术原理与历史影响共同构成了这一伟大发明的完整图景。

一、文献与考古:双重证据锁定战国起源

文献佐证:

战国末期思想家韩非子在《有度》中首次记载:“先王立司南以端朝夕”,明确提及司南用于校正方向的功能。东汉思想家王充在《论衡·是应篇》中进一步描述:“司南之杓,投之于地,其柢指南”,详细记录了司南的形态与指向特性。此外,《管子》《吕氏春秋》等典籍均提及磁石吸铁现象,为司南的发明提供了技术认知基础。

考古实证:

1952年,河南郑州战国墓出土青铜地盘与磁勺残件,经复原后指向误差不超过5度,与《鬼谷子·谋篇》中“郑人取玉,必载司南之车”的记载高度吻合。这一发现直接证明了司南在战国时期的实物存在,而河北磁山(今邯郸武安)因产磁铁矿,被《古矿录》明确标注为司南的发源地。

二、技术原理:磁石与工艺的完美结合

材料与构造:

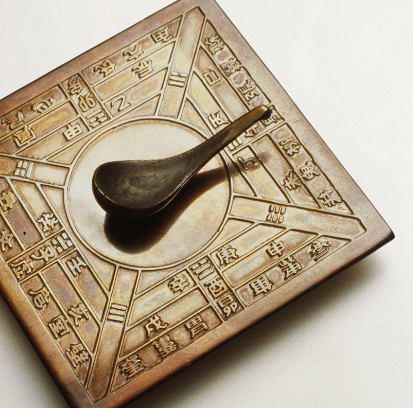

司南由天然磁石打磨成勺形,磁石南极(S极)磨为长柄,置于刻有二十四向方位的青铜底盘上。底盘光滑如镜,勺底呈球形设计,将滑动摩擦转化为滚动摩擦,显著降低阻力;勺体重心低、转动惯量大,确保晃动后能长时间稳定指向。

磁学原理:

地球本身是一个大磁体,磁石在地球表面自由转动时,受同性相斥、异性相吸的磁极作用,其N极指向地理北极,S极指向地理南极。战国工匠虽未明确磁学理论,但通过长期实践掌握了这一自然规律,并创造性地将其应用于方向定位。

三、历史影响:从战国到全球的技术革命

导航技术的奠基:

司南的发明使人类首次摆脱对自然标志物(如日月星辰、地形地貌)的依赖,实现主动、精准的方向定位。宋代将司南改进为水浮式指南针后,海上丝绸之路的航行范围扩展至阿拉伯海,据《中国科学技术史》统计,12—15世纪中国远洋船只的导航精度比同时期欧洲高3倍。

全球文明的互联:

阿拉伯商人通过泉州港将指南针技术传入欧洲,直接促成哥伦布、达伽马等人的航海探险。英国皇家学会评价:“没有中国的司南,就没有近代全球贸易体系的形成。”司南的发明贯穿人类探索空间方位的全过程,被联合国教科文组织列为“影响人类文明进程的百大发明”之一。

四、争议与澄清:司南与指南车的本质区别

历史上曾有“黄帝造指南车”的传说,但经文献考证与模型实验,指南车依赖齿轮机械传动,体积庞大且易受地形干扰,属于象征性导航工具,与司南的磁性指向原理无关。汉代以后的指南车虽冠以“指南”之名,实为机械装置,与司南代表的磁学技术无继承关系。