奏折制度作为清代特有的官文书体系,自康熙年间萌芽至乾隆年间定型,贯穿整个清朝统治周期,成为君主专制制度的核心技术载体。这一制度通过“点对点”的保密通信机制,将皇帝的决策触角延伸至帝国每个角落,其设计之精妙、运作之严密,堪称古代行政技术的巅峰之作。

一、机密性:构建信息垄断的防火墙

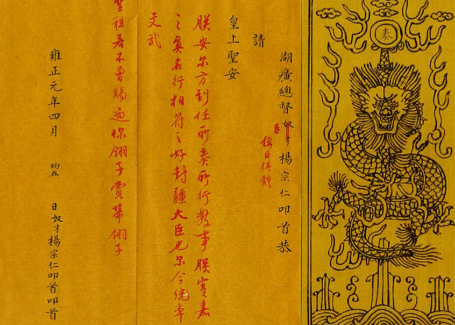

奏折制度的核心优势在于其“密不透风”的运作流程。康熙年间,奏折最初作为亲信官员的“请安折”附带地方情报,逐渐发展为独立奏事工具。为确保保密,制度设计者构建了多重防护:

物理隔离:奏折须使用特制皮匣封装,配备两把钥匙,具奏官员与皇帝各持其一,传递时由专人押送,杜绝中途拆阅可能。如乾隆年间规定,督抚奏折须派亲信家丁“自备脚力”递送,严禁擅动驿马,防止信息泄露。

流程管控:奏折直达内廷,绕过内阁、通政使司等中间环节,皇帝朱批后原路返还,形成闭环。雍正时期更规定,朱批奏折年终须缴还皇宫,个人不得留存,违者严惩。

人员筛选:初期具奏权仅限皇帝特许官员,雍正年间虽放宽至千余人,但通过“留中不发”“不录副”等手段,对机密内容实施精准管控。如言官风闻奏事之折,常被皇帝直接存档,不抄录传抄。

这种设计使皇帝得以垄断信息渠道,既防止权臣结党,又可暗中考察官员忠诚度。雍正帝曾通过年羹尧的密折,掌握其与地方官员的私下往来,为后续处置提供关键证据。

二、高效性:重塑行政流程的加速器

奏折制度颠覆了传统题本制度的冗长流程,通过“直线沟通”大幅提升行政效率:

即时反馈:皇帝对奏折“随到随批”,雍正年间日均处理奏折数十件,重要事务可当日决断。如摊丁入亩政策,便是雍正与地方大员通过奏折反复磋商后定案。

流程简化:奏折取代题本成为主要公文形式,官员可先以奏折请示,获朱批认可后再补题本,减少重复劳动。乾隆年间更规定,寻常事件“统归一折”,严禁夹片附陈,避免文牍堆积。

动态监控:皇帝通过奏折要求官员“复奏”(汇报执行结果),形成“决策-执行-反馈”的完整闭环。如江南织造曹寅,每月需奏报粮价、民情,甚至私人生活细节,使皇帝得以实时掌握地方动态。

这种高效运作模式,使清朝在疆域辽阔、交通不便的背景下,仍能维持中央对地方的有效控制。嘉庆年间,陕西巡抚巴延三因擅自用六百里加急递送寻常奏折,遭军机大臣和珅参奏,足见制度执行之严格。

三、专制性:强化皇权的终极工具

奏折制度的本质,是皇帝通过技术手段实现权力绝对集中的工具。其专制性体现在:

决策独裁:皇帝朱批是唯一权威指令,内阁“票拟”权被彻底架空。雍正帝曾直言:“本章所不能尽者,则奏折可以详陈;而朕谕旨所不能尽者,亦可于奏折中详悉批示。”

官员控制:奏折内容涵盖政务、私事、甚至官员间相互告密,使皇帝得以全面掌握官员动态。乾隆年间,两江总督尹继善因在奏折中夸赞同僚,被乾隆斥为“结党营私”,险遭革职。

思想渗透:皇帝通过朱批与官员进行情感沟通,如雍正对田文镜的批示:“朕亦甚想你,亦有些朝事和你商量。”这种私人化互动,强化了官员对皇帝的个人忠诚。

然而,这种高度集权也带来副作用。嘉庆年间,官员为迎合皇帝喜好,普遍在奏折中夸大政绩、隐瞒问题,导致信息失真。道光年间,两广总督卢坤在奏折中谎报鸦片走私已绝,实则走私活动猖獗,最终引发鸦片战争。

四、制度遗产:历史回响中的现代启示

奏折制度虽随清朝灭亡退出历史舞台,但其影响深远:

史料价值:现存七十余万件朱批奏折与百万件录副奏折,成为研究清代政治、经济、军事的第一手资料。如林则徐虎门销烟的奏折,详细记录了销烟过程与英国反应,为近代史研究提供关键证据。

管理智慧:其“分层授权”“闭环管控”的设计理念,对现代企业管理仍有借鉴意义。如华为公司的“总裁办电子邮件”制度,便借鉴了奏折的直达机制,确保高层决策快速落地。

历史警示:奏折制度暴露了专制体制的弊端——权力过度集中导致决策失误,信息垄断滋生腐败。光绪年间,慈禧太后通过奏折制度打压维新派,最终酿成戊戌政变,便是明证。