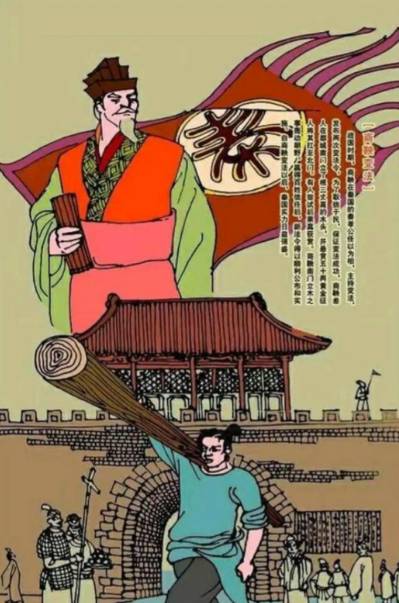

战国时期,秦国在秦孝公的推动下,由卫国入秦的商鞅主导了一场影响深远的变法运动。这场变法以“废井田、开阡陌,实行县制,奖励耕织和军功,实行连坐之法”为核心,将秦国从偏居西陲的弱国推向了统一六国的霸主地位。然而,这场变法在历史评价中始终存在争议:它究竟是推动社会进步的壮举,还是以牺牲民生为代价的专制工具?

一、历史功绩:奠定秦国强盛的基石

1. 经济革新:释放生产力,激活经济活力

商鞅变法以“废井田、开阡陌”为突破口,彻底打破了西周以来“普天之下,莫非王土”的井田制,确立了土地私有制。这一改革允许土地自由买卖,激发了农民开垦荒地的积极性。据史料记载,变法后秦国“垦草大治”,粮食产量大幅提升,为军队提供了稳定的后勤保障。同时,商鞅推行“重农抑商”政策,通过减免农业税、提高粮食价格等措施,引导社会资源向农业倾斜,使秦国经济结构从“以商为本”转向“以农立国”,为长期战争储备了物质基础。

2. 政治集权:构建中央集权体制雏形

变法废除了世卿世禄制,代之以“二十等爵制”,以军功取代血缘作为晋升标准,彻底瓦解了旧贵族的特权体系。商鞅还推行县制,将全国划分为31个县,由国君直接任命官吏管理,削弱了地方贵族的自治权。这一制度创新使秦国成为战国时期最早实现中央集权的国家,为后世郡县制的完善提供了范本。此外,编户齐民与连坐法的实施,强化了国家对基层社会的控制,使秦国能够高效动员人力物力,形成“如臂使指”的统治效能。

3. 军事强兵:打造战国最强战争机器

商鞅变法将军功与个人利益直接挂钩,规定“斩敌一首爵一级”,并配套以土地、田宅奖励。这一制度彻底改变了秦军“耻于战斗”的风气,使士兵在战场上奋勇争先。变法后,秦军“虎狼之师”的威名传遍诸侯,伊阙之战斩首韩魏联军24万,鄢郢之战攻破楚国都城,长平之战坑杀赵卒40万……一系列军事胜利使秦国在兼并战争中占据绝对优势,最终完成统一大业。

二、时代局限:专制逻辑下的民生代价

1. 弱民愚民:工具化治理的伦理困境

商鞅在《商君书》中提出“弱民、愚民、胜民”的治国理念,认为“民弱国强,民强国弱”。为实现这一目标,他通过严刑峻法压制思想自由,禁止百姓议论朝政,甚至将“礼义廉耻”视为危害国家的“虱害”。变法还强制推行分户政策,规定“民有二男以上不分异者,倍其赋”,拆散大家族以削弱社会组织力。这些措施虽强化了国家控制,却也导致社会活力丧失,民众沦为战争机器上的零件。

2. 严刑峻法:高压统治下的社会撕裂

商鞅变法以“轻罪重罚”著称,连“弃灰于道”这样的轻微过失都要处以黥刑。连坐法更使百姓相互监视,一人犯罪,邻里同受株连。这种极端手段虽短期内维护了社会秩序,却也埋下了民怨沸腾的隐患。秦孝公死后,商鞅因树敌过多被车裂而死,而秦国百姓却“皆怨商君”,足见其政策之严苛已超出社会承受极限。

3. 重农抑商:抑制市场经济的长远弊端

尽管“重农抑商”政策在短期内促进了农业发展,却也阻碍了商品经济的繁荣。商鞅通过提高商税、限制粮食交易等手段打压商人群体,导致秦国商业长期滞后于其他诸侯国。这种经济结构的单一化,使秦国在统一后难以适应多元经济的需求,为后世王朝“重农抑商”政策的延续提供了负面示范。

三、历史启示:改革需平衡效率与公平

商鞅变法的成败,本质上是专制效率与民生福祉的博弈。从积极面看,它以雷霆手段打破了旧制度的桎梏,为秦国统一创造了必要条件;从消极面看,其“以民为刍狗”的治理逻辑,也为秦朝二世而亡埋下了伏笔。这一历史教训启示我们:改革必须兼顾效率与公平,既要通过制度创新释放社会活力,也要通过民生保障维护社会稳定。商鞅变法的价值,不在于其政策本身的善恶,而在于它为后世提供了“如何平衡国家强盛与人民幸福”这一永恒命题的深刻思考。