蔡邕(公元132—192),字伯喈,东汉陈留圉县(今河南省杞县)人,是我国历史上著名的文学家、史学家、音乐家、书法家。蔡邕生性笃孝,自小博学多才,喜辞章、数学、天文之学,“覃恩典籍,韫读六经”,熟知两汉史事,正定六经文字,自书于碑,世称《熹平石经》,为古今隶书之典范。他创“飞白体”,写《笔论》、《九势》、后人尊其为“书法之开山鼻祖”。蔡邕的“焦尾琴”名扬千古,关于蔡邕救琴的故事也在民间广为流传,说法不一。

一说

汉献帝时曾拜左中郎将,故后人也称他“蔡中郎”。蔡邕为人正直,性格耿直诚实,眼里容不下沙子,对于一些不好的现象,他总是敢于对灵帝直言相谏。这样,他顶撞灵帝的次数多了,灵帝渐渐讨厌起他来。再加上灵帝身边的宦官也对他的正直又恨又怕,常常在灵帝面前进谗言说他目无皇上,骄傲自大,早晚会有谋反的可能,蔡邕的处境越来越危险。

他自知已成了灵帝的眼中钉、肉中刺,随时有被加害的危险,于是就打点行李,从水路逃出了京城,远远来到吴地,隐居了起来。蔡邕爱好音乐,他本人也通晓音律,精通古典,在弹奏中如有一点小小的差错,也逃不过他的耳朵。蔡邕尤擅弹琴,对琴很有研究,关于琴的选材、制作、调音,他都有一套精辟独到的见解。从京城逃出来的时候,他舍弃了很多财物,就是一直舍不得丢下家中那把心爱的琴,将它带在身边,时时细加呵护。

在隐居吴地的那些日子里,蔡邕常常抚琴,借用琴声来抒发自己壮志难酬反遭迫害的悲愤和感叹前途渺茫的怅惘。

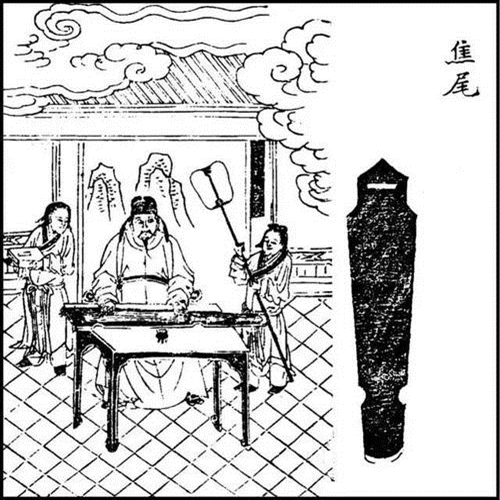

有一天,蔡邕坐在房里抚琴长叹,女房东在隔壁的灶间烧火做饭,她将木柴塞进灶膛里,火星乱蹦,木柴被烧得“噼里啪啦”地响。

忽然,蔡邕听到隔壁传来一阵清脆的爆裂声,不由得心中一惊,抬头竖起耳朵细细听了几秒钟,大叫一声“不好”,跳起来就往灶间跑。来到炉火边,蔡邕也顾不得火势的人,伸手就将那块刚塞进灶膛当柴烧的桐木拽了出来,大声喊道:“快别烧了,别烧了,这可是一块做琴的难得一见的好材料啊!”蔡邕的手被烧伤了,他也不觉得疼,惊喜地在桐木上又吹又摸。好在抢救及时,桐木还很完整,蔡邕就将它买了下来。然后精雕细刻,一丝不苟,费尽心血,终于将这块桐木做成了一张琴。这张琴弹奏起来,音色美妙绝伦,盖世无双。

这把琴流传下来,成了世间罕有的珍宝,因为它的琴尾被烧焦了,人们叫它“焦尾琴”。

后世有联曰:“灵帝无珠走良将,焦桐有幸裁名琴”。

二说

《故事新编》焦尾琴作者:乙木生

汉朝灵帝时,陈留地方有个儒生叫蔡邕,性情豪爽,特别喜爱琴棋书画。为了求学,蔡邕拜别父母,到京都洛阳求学,不久就很有名气,得到朝廷重用。蔡邕作了官后更加潜心研究儒学,对朝廷提了很多有用的建议。后来,他多次上书揭露时政弊端,得罪了皇帝,也惹恼了权臣,被逐出朝廷。不久,朝廷又有逮捕他下狱。蔡邕于是逃出京城。这天,天气很热,蔡邕走了好久都没见到人家,又饿又困,便在一峭壁下荫凉处歇息。

不一会儿,蔡邕就靠着石壁睡着了。迷迷糊糊中,他听到水滴声:“叮---咚---叮叮咚咚---叮咚咚---”这声音很有节奏且清脆响亮,他突然来了精神,循声找去。只见石岩峭壁高约十余丈,从顶端到脚下有一道宽宽的石缝,岩下有一个圆圆的水凼,凼里一汪清水,顶上有水滴下来,滴在水凼里,滴水声在这岩腔里回荡,煞是好听。他听得醉了,忘记了自己在逃亡中。他捧起清水来喝了几口,呀,好清凉,他觉得全身清爽,立时来了精神。