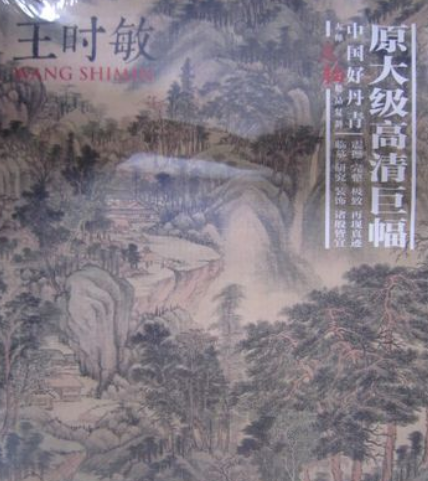

在中国绘画史上,清初“四王”画派以摹古为宗,将传统山水画推向新的高度。作为“四王”之首,王时敏以毕生精力践行“以古为师”的艺术理念,其作品不仅承载着宋元绘画的精髓,更开创了娄东画派的审美范式。从故宫博物院藏《山水图》轴到台北故宫典藏《仿王维江山雪霁图》,王时敏的笔墨世界如同一部立体的绘画史,将文人画的雅逸精神与技法程式完美融合。

一、摹古巅峰:《山水图》轴的笔墨密码

北京故宫博物院藏《山水图》轴是王时敏晚年代表作,创作于顺治十二年(1655年)。这幅纵117.5厘米、横48厘米的纸本墨笔,以全景式构图展现层峦叠嶂的壮美。画面中,远景山峦以黄公望披麻皴法勾勒,中景林木运用横点叠皴技法,近景屋舍板桥则以浓墨点苔增强质感对比。故宫专家指出,此作将宋人丘壑结构与元人笔墨技法熔于一炉,山石线条疏朗秀润,墨色清润淡雅,既具黄公望之苍莽,又含倪瓒之简淡。

款识“乙未季月摄翁老兄六十初度,写此为寿”揭示创作动机,而钤印“西田”朱文葫芦印与“王时敏印”白文印,则印证了作品流传脉络。这种“以元人笔墨运宋人丘壑”的艺术主张,在王时敏78岁创作的《山水图》轴中达到化境——该作以披麻皴写山石,浓墨点苔增强视觉张力,树木枝干遒劲而叶簇繁密,展现出“干湿浓淡变化丰富”的笔墨境界。

二、诗画交融:《杜甫诗意图》册的文人意趣

王时敏的创作始终贯穿着“诗中有画,画中有诗”的文人传统。其《杜甫诗意图》册以十二开册页诠释杜诗意境,每开纵39厘米、横25.5厘米的尺幅中,既有“村径绕山松叶滑,柴门临水稻花香”的田园诗意,也含“别一山川眼更明,幽居端的称幽情”的隐逸情怀。这种将文学意象转化为视觉语言的尝试,在《仿王维江山雪霁图》轴中达到巅峰——该作以133.7×60公分的设色画幅,追摹王维“用笔运思迥出天机”的雪景意境,高古浑厚的笔墨中透露出北宋以前的绘画风致。

值得注意的是,王时敏的摹古并非简单复制。他在73岁所作《仿黄子久山水》中坦言:“口能言而笔不随,曾未得其脚汗气”,这种自我批判意识,促使其在《仿山樵山水图》中突破程式束缚。该作以王蒙琐细繁密的笔法为基础,通过“气骨古雅,氟棱转折处深得神髓”的创新,展现出“琐细中有妩媚”的独特韵味。

三、技法传承:从《西庐画跋》到娄东画派

王时敏的艺术成就不仅体现在创作实践,更在于其理论建构。在《西庐画跋》中,他系统阐述“摹古是绘画最高原则”的观点,强调“笔墨神韵,寻真,且仿某家则全是某家,不染一他笔”。这种理念深刻影响了其孙王原祁——后者在《仿大痴白石清溪图轴》中,以“寓雄健于含蓄,于清淡中求浓厚”的笔墨,将祖父的摹古理念推向新的高度。

故宫博物院藏《仿宋元六家山水册》揭示了王时敏的技法传承体系。这套九页册页分别仿效董源、巨然、李成、范宽、郭熙、黄公望六家笔法,皴染幽微处各具形模。其中《仿巨然山水》以湿笔水墨皴染,展现“淡而厚、实而清”的微妙效果;《仿李成雪景》则通过留白与淡墨渲染,营造出“寒林萧瑟”的意境。这种系统化的技法研究,为娄东画派的形成奠定了理论基础。