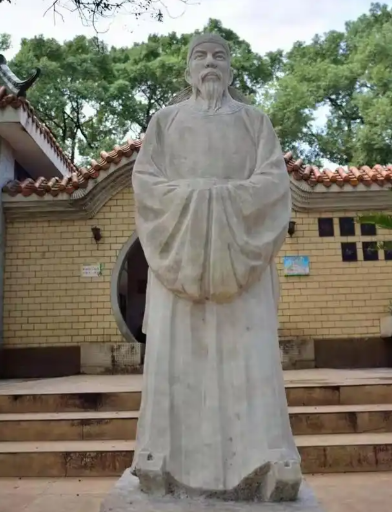

张说(667年—730年),字道济,一字说之,原籍范阳(今河北涿州),后徙居洛阳,是唐代中期杰出的政治家、军事家、文学家与宰相。他历经武则天、中宗、睿宗、玄宗四朝,三度拜相,掌文学之任三十年,以“燕许大手笔”的文学成就与推动“开元盛世”的政治功绩,成为盛唐气象中极具代表性的人物。

仕途沉浮:三度拜相的权力博弈

张说的仕途堪称一部跌宕起伏的权力史诗。他早年以进士及第,任太子校书郎,后因拒绝诬陷宰相魏元忠,被武则天流放钦州。中宗复位后,他因“光复李唐”的功臣身份被召回,历任中书侍郎、同中书门下平章事(宰相)。睿宗时期,他因反对太平公主专权被贬为尚书左丞,转任东都留守。玄宗登基后,张说因支持平定太平公主之乱,被任命为中书令,封燕国公,位列百官之首。

然而,张说与姚崇的权力斗争导致他首次被贬为相州刺史,后转任岳州刺史。开元九年(721年),他因平定康待宾叛乱有功,再次拜相,提出裁军二十万、改“府兵制”为“募兵制”等改革,为“开元盛世”奠定军事基础。但因独断专行、任人唯亲,他最终被宇文融等人弹劾,罢相归家,晚年专注于修史与文学创作。

军事改革:从边塞烽火到制度革新

张说的军事才能同样卓越。开元八年(720年),朔方大使王晙诛杀突厥降户引发部落恐慌,张说仅率二十骑深入敌营,以“王者之师当讨叛柔服”的仁政理念平息事端。开元九年(721年),他率军击败叛将康待宾,并奏请设置麟州安置降户,避免滥杀。

面对唐朝边军冗员问题,张说提出裁军二十万,将节省的军费用于农业生产,同时招募十三万职业军人组建“彍骑”,解决了府兵制下“兵农合一”导致的战斗力低下问题。这一改革不仅增强了国防力量,还促进了经济恢复,被后世视为“开元盛世”的重要推手。

文学成就:一代文宗的笔墨风流

张说的文学成就与政治功绩同样辉煌。他倡导“风骨”与“意蕴”并重的文风,革新初唐骈文浮靡之风,其散文气势雄浑,体式骈散兼行,被誉为“大手笔”。他主持编撰《三教珠英》《大唐六典》《初学记》等典籍,参与修订《开元五礼仪注》,为唐代文化制度建设做出重要贡献。

在诗歌领域,张说的作品题材广泛,既有“客心争日月,来往预期程”的边塞豪情,也有“秋风不相待,先至洛阳城”的婉约细腻。他与苏颋并称“燕许大手笔”,对盛唐文学发展影响深远。张九龄、贺知章、王湾等文学名家均曾受其提携,形成以他为核心的文学集团。

历史评价:功过交织的复杂镜像

张说的一生,是功过交织的复杂画卷。他三度拜相,推动“开元盛世”走向巅峰,其裁军、募兵、屯田等改革具有前瞻性;但晚年独断专行、贪财受贿,也招致非议。《旧唐书》称其“气节高峻,不附权贵”,却也批评他“性贪浊,复纳贿赂”。

后世对张说的评价呈现两极分化:一方面,他被誉为“文能笔汇华章,武可固边安邦”的全才,其文学成就与政治改革对盛唐影响深远;另一方面,他的性格缺陷与权力欲望也成为历史教训。这种复杂性,恰是盛唐气象中人性光辉与阴影的真实写照。