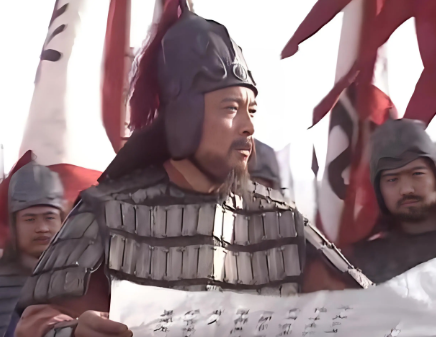

建兴六年(公元228年),诸葛亮首次北伐中原,兵出祁山,势如破竹。然而,一场关键战役的失利,却让这场本可改写三国格局的战役功败垂成——街亭失守。作为连接蜀汉与曹魏的战略咽喉,街亭的重要性不言而喻。那么,诸葛亮为何将如此重任托付给缺乏实战经验的马谡?这一决策背后,实则蕴含着复杂的政治、军事与情感因素。

一、街亭:北伐战略的“命门”

街亭位于陇山道西口,是关中通往陇右的唯一通道。诸葛亮首次北伐时,其战略目标是“平取陇右,蚕食雍凉”,即通过控制陇右五郡(陇西、南安、天水、广魏、安定),切断曹魏关中与凉州的联系,进而图谋关中。而街亭正是这一战略的关键节点:

地理要冲:街亭控扼陇山道总枢,若蜀军守住街亭,可切断曹魏援军进入陇右的通道,为诸葛亮攻占天水、安定三郡争取时间;若失守,则曹军可长驱直入,反包围蜀军。

军事价值:诸葛亮曾言:“魏军出关,必取街亭,断吾咽喉之路。”街亭的得失,直接决定蜀军是进可攻、退可守,还是陷入被动。

历史证明,街亭失守后,张郃率军迅速突破,导致蜀军全线撤退,第一次北伐以失败告终。

二、马谡的“资本”:才能、派系与情感

尽管马谡在街亭之战中表现拙劣,但诸葛亮选择他镇守街亭,并非完全出于偶然。其决策背后,至少包含以下三层考量:

1. 才能认可:谋士之才与实战短板

马谡并非庸才。他早年随刘备入蜀,以“才器过人”著称,擅长议论军机。《襄阳记》记载,诸葛亮南征孟获时,马谡提出“攻心为上,攻城为下”的策略,助诸葛亮“终亮之世,南方不敢复反”。这一战绩,让诸葛亮对其谋略能力深信不疑。

然而,马谡的短板在于缺乏实战经验。他长期担任参军,负责出谋划策,却未独立指挥过大规模战役。诸葛亮或许认为,街亭之战以守为主,只需按部署扎营,马谡的谋士之才足以胜任,却忽视了他对战场形势的应变能力。

2. 派系平衡:荆州旧部的“接班人”考量

蜀汉政权内部存在派系之争:以诸葛亮为代表的荆州集团,与益州本土集团矛盾尖锐。诸葛亮深知,若自己去世后,继承人属于益州派,可能引发内乱。因此,他需培养荆州旧部中的年轻才俊,以维系政权稳定。

马谡作为荆州人,且与诸葛亮私交甚笃(其兄马良与诸葛亮为挚友),自然成为重点培养对象。诸葛亮派他镇守街亭,或许包含“以战练才”的意图,希望马谡通过此战积累军功,为日后接掌军权铺路。

3. 情感因素:对马良的愧疚与补偿

马良是诸葛亮的重要盟友,章武二年(公元222年)随刘备伐吴时战死,年仅三十六岁。诸葛亮对马良之死深感痛惜,可能将这份情感转移至马谡身上,试图通过重用马谡来弥补遗憾。

《三国志》记载,刘备临终前曾告诫诸葛亮:“马谡言过其实,不可大用。”但诸葛亮未完全采纳,或许正是情感因素影响了他的判断。

三、决策的“致命疏漏”:轻敌与部署失当

尽管诸葛亮选择马谡有合理考量,但其在决策过程中仍存在两大疏漏:

1. 轻视张郃的威胁

诸葛亮派马谡守街亭时,已预判张郃会率军来攻。张郃是曹魏名将,以用兵灵活著称,诸葛亮却未充分评估马谡与张郃的实力差距。他仅向马谡交代“当道扎寨”的基本部署,却未制定应急预案,导致马谡临阵变通时无所适从。

2. 忽视王平的提醒

马谡违令舍水上山时,副将王平曾多次劝阻,指出“若魏军断水,我军必败”。但马谡刚愎自用,拒绝采纳。诸葛亮若能提前明确王平的辅佐权限,或要求马谡必须听从王平建议,或许可避免惨败。

四、历史反思:理想主义与现实风险的碰撞

诸葛亮的决策,折射出理想主义者的战略困境:他试图通过一场战役实现“平取陇右”的目标,却低估了执行层的风险。马谡的失败,本质上是“谋士思维”与“将领思维”的冲突——马谡擅长纸上谈兵,却缺乏对战场残酷性的认知。

街亭之战后,诸葛亮自贬三等,并“戮谡以谢众”,但北伐的大势已难以逆转。此战给后世留下深刻启示:战略再精妙,若执行层出现断层,仍可能功亏一篑。