西汉末年,王莽以外戚身份逐步掌控朝政,最终通过“禅让”形式篡夺汉室江山,建立新朝。这场改朝换代在历史上显得尤为特殊——与后世董卓废立皇帝引发的诸侯讨伐不同,王莽篡汉时,地方诸侯、豪强士族甚至普通民众均未大规模反抗。这一反常现象的背后,是政治策略、社会结构与时代逻辑的深度交织。

一、儒家礼法的“合法性包装”:从程序正义到舆论造势

王莽的篡权之路,堪称一场精心设计的“儒家礼法实验”。他并未像董卓那样以武力强行废立,而是通过一套完整的“禅让剧本”逐步完成权力过渡:

符号化权力积累:王莽早年以“恭谨勤劳”的形象示人,广结名士、散财济贫,甚至亲自为病重的叔父王凤端屎端尿,塑造了“道德楷模”的公众形象。汉平帝时期,他通过联姻(将女儿嫁给平帝为皇后)、提拔寒门(如将卖烧饼的王盛直接封为公爵)等手段,将个人声望转化为政治资本。

符命祥瑞的舆论战:王莽指使亲信伪造“武功县石碑”“金匮策书”等祥瑞,宣称“告安汉公莽为皇帝”,并安排太学生和百姓集体请愿。儒家学者扬雄甚至作《剧秦美新》赞颂新朝,将篡权行为包装成“尧舜禅让”的现代版。

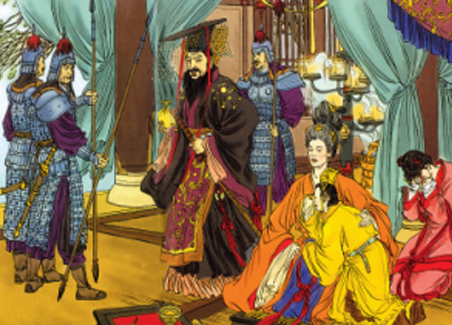

程序合法的表演艺术:公元8年,王莽接受禅让时,连传国玉玺都是由姑姑太皇太后王政君“哭着交出”的。这一系列操作,使篡权行为在形式上符合儒家“天命转移”的逻辑,暂时消解了合法性危机。

二、社会矛盾的转移:从“反王莽”到“盼王莽”

西汉末年,土地兼并严重,“强者规田以千数,弱者曾无立锥之居”,流民问题触目惊心。王莽敏锐地捕捉到社会对变革的渴望,以“复古改制”为旗号,将矛盾从自身篡权转向制度革新:

土地改革的乌托邦实验:王莽推行“王田制”,试图将土地收归国有并按人口分配,直接冲击豪强地主利益。尽管这一政策因脱离实际而失败,但在初期却吸引了大量流民支持,甚至出现48万民众上书拥戴的奇观。

废除奴隶制的道德攻势:他禁止奴婢买卖,试图遏制劳动力流失,这一政策在儒家“仁政”框架下具有天然正义性,进一步弱化了反对声音。

经济管控的“公平”幻觉:通过“五均六筦”政策,王莽在主要城市设官调控物价、实行盐铁专卖,试图抑制商人垄断。尽管执行混乱加剧了经济崩溃,但在改革初期,普通民众仍对其“平均主义”抱有期待。

三、地方势力的瓦解:从“诸侯割据”到“中央集权”

与东汉末年董卓面临的“关东联军”不同,西汉末年的地方诸侯早已被中央削弱至无力反抗:

推恩令的长期效应:汉武帝通过“推恩令”将诸侯王国分割为更小的封地,到西汉末年,诸侯王“名号虽存,实权尽失”。例如,长沙王刘舜的封地被拆解为三个县,连正规军队都无法组建。

王莽的精准打击:对仍具实力的诸侯王,王莽采取“废为庶人”“流放蜀地”甚至直接毒杀的手段。如梁王刘立因“谋反”被废,广阳王刘嘉被毒死,剩余诸侯或被削减封地,或被召入长安充当人质。

郡国并行制的衰落:西汉虽实行郡国并行制,但中央通过封赏拉拢(如封孔子后裔为褒成侯)、调整行政区划(改十三州为九州)等手段,逐步强化了对地方的控制。新朝建立时,全国郡守八成是王莽提拔的亲信,地方势力已无反抗根基。

四、时代逻辑的差异:从“和平演变”到“暴力混战”

王莽与董卓的不同结局,折射出两汉之际社会结构的深刻变迁:

中央集权的余威:西汉末年,中央仍保留较强权威,郡国并行制下诸侯王实力有限。王莽通过二十年经营,将朝中三公九卿全部换成王家子侄,形成“朝野皆王氏”的局面。

门阀士族的崛起:东汉中后期,士族门阀与地方豪强已形成稳定利益集团。董卓进京后屠杀袁氏等世家大族,强行打破权力平衡,触动了整个统治阶层的根本利益,引发强烈反弹。而王莽的改革虽损害豪强利益,但初期通过“王田制”“废奴令”等政策转移了矛盾焦点。

军事力量的对比:董卓以凉州军阀身份入京,其西凉军与关东士族存在文化隔阂,暴力夺权直接触发了军阀混战。而王莽掌权时,中央仍控制着主要军事力量,地方诸侯缺乏武装反抗的资本。