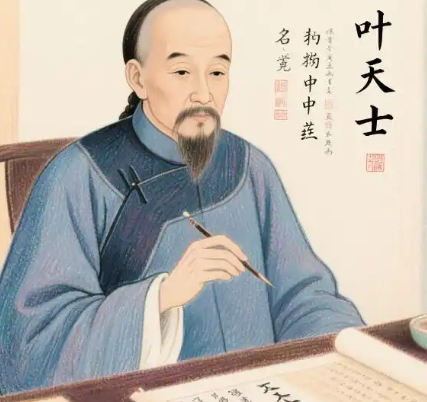

清代康熙至乾隆年间,江南地区温热病肆虐,传统“伤寒论”体系难以应对时疫挑战。在此背景下,一代名医叶天士(1666—1745)以“天医星”之誉崛起,其医学著作不仅开创了温病学派的理论体系,更以临床实践的精准性成为中医史上的里程碑。从《温热论》的辨证纲领到《临证指南医案》的诊疗典范,叶天士的著作至今仍为中医临床提供核心指导。

一、《温热论》:温病学的开山之作

理论奠基:卫气营血辨证体系

《温热论》虽仅四千余字,却是叶天士对温热病临证经验的系统性总结。他首创“卫、气、营、血”四层辨证体系,将温病发展划分为四个阶段:

卫分证(表热阶段):以发热、微恶风寒为特征,治以辛凉轻剂透邪;

气分证(里热炽盛):表现为高热、口渴,治以清热泻火;

营分证(热入营血):出现神昏、舌绛,需清营凉血;

血分证(热盛动血):以斑疹、吐衄为标志,治以凉血散瘀。

这一体系突破了传统“六经辨证”的局限,为外感热病提供了动态分层的治疗框架。例如,乾隆五十八年(1793年)京都大疫,吴鞠通运用叶天士理论救治数十人,其《温病条辨》更以叶氏学说为蓝本,成为温病学集大成之作。

诊断创新:舌象、斑疹与验齿

叶天士在《温热论》中提出“温邪上受,首先犯肺,逆传心包”,揭示温病传变规律。他强调通过观察舌象(如舌红绛为热入营血)、皮肤斑疹(斑疹色泽反映病情轻重)及验齿(齿燥为胃津枯涸)判断预后,这些方法至今仍是中医诊断热病的核心技巧。

二、《临证指南医案》:临床诊疗的百科全书

内容结构:覆盖全科病症

《临证指南医案》由叶天士门人整理,收录2000余例病案,涵盖中风、咳嗽、胃脘痛等50余种病症。其特点在于:

辨证精细:如治疗“阳明脉络空虚证”,以玉屏风散加味固表;

用药灵动:针对“胃脘痛”,在桂枝汤中加白芍缓急止痛,体现“经方活法”;

理论创新:提出“久病入络”学说,创立辛润通络、柔润通补等治法,为络病治疗奠定基础。

学术影响:现代临床的范式

该书被纳入中医药院校教材,其医案解析占教学案例库的10%。例如,2024年研究证实,叶天士“分阶段用药”原则对疫病治疗具有指导价值,其“通补兼施”思想(如用当归、茯苓调和脏腑)仍被广泛应用于慢性病调理。

三、专科著作:儿科与杂病的突破

《幼科要略》:儿科温病的规范

叶天士首创“小儿体禀少阳”学说,认为儿童体质易热化,治疗需轻灵疏透。例如,他提出“小儿稚阳未充,稚阴未长”,治疗外感热病忌用峻猛之剂,而以桑菊饮、银翘散等辛凉轻剂为主,这一理念深刻影响了后世儿科温病诊疗。

杂病理论:养胃阴与调奇经

叶天士在《未刻本叶氏医案》中提出“养胃阴说”,针对温病后期胃阴耗伤,主张用沙参、麦冬等甘凉濡润之品;其“调补奇经八脉说”则通过鹿角胶、龟板等血肉有情之品,治疗久病入络的慢性病,如痿证、痹证等。这些理论丰富了中医内科的治疗手段。

四、著作传承:从口述到经典

整理与争议

叶天士毕生忙于诊务,无暇著书,现存著作多由门人整理。例如,《温热论》由弟子顾景文执笔记录,《临证指南医案》由门人华岫云等编纂。部分著作存在争议,如《景岳全书发挥》被质疑为后人托名,但主流观点认为《幼科要略》《眉寿堂方案选存》等真实反映了叶氏学术思想。

现代价值:学术研究与临床应用

1999年中国中医药出版社出版的《叶天士医学全书》,系统收录13部著作,成为研究温病学的重要文献。2012年山西科学技术出版社版本进一步扩充内容,被纳入《明清名医全书大成》丛书,推动中医古籍的现代化整理。