“六出祁山”作为诸葛亮北伐的经典叙事,早已通过《三国演义》的传播深入人心。然而,正史《三国志》明确记载,诸葛亮实际发动五次北伐,仅两次兵出祁山。这一矛盾现象的根源,既在于文学创作的艺术加工,也折射出历史记忆的复杂演变。

一、正史记载:五次北伐的军事轨迹

诸葛亮北伐始于建兴六年(228年),终于建兴十二年(234年),历时七年,共发起五次大规模军事行动:

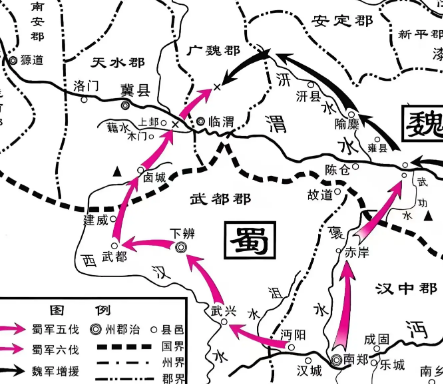

第一次北伐(228年春):诸葛亮采用声东击西之策,扬言由斜谷道攻郿县,实则亲率主力出祁山。此战陇右三郡(南安、天水、安定)望风归降,关中震动。但因马谡失守街亭,蜀军退路被断,被迫撤军,三郡得而复失。

第二次北伐(228年冬):诸葛亮出散关围攻陈仓,魏将郝昭坚守二十余日,蜀军粮尽退兵,退军时斩杀魏将王双。

第三次北伐(229年):诸葛亮派陈式攻取武都、阴平二郡,自率主力牵制魏军,成功收复两郡,扩大蜀汉西线疆域。

第四次北伐(231年):诸葛亮再出祁山,以木牛流马运输粮草,与司马懿对峙于渭南。虽因李严运粮不力退军,但射杀魏将张郃,削弱敌军实力。

第五次北伐(234年):诸葛亮率十万大军出斜谷,屯兵五丈原,与司马懿形成对峙。最终因积劳成疾,病逝于军中,北伐终止。

五次北伐中,仅第一次和第四次明确兵出祁山,其余三次分别选择陈仓道、武都阴平方向及斜谷道。这一路线选择基于现实考量:祁山道相对平坦,利于粮草运输,但诸葛亮为避免曹魏针对性防御,需灵活变换进攻方向。

二、“六出祁山”的文学起源:罗贯中的艺术重构

《三国演义》将诸葛亮北伐演绎为“六出祁山”,其创作逻辑包含三重艺术加工:

防御战的纳入:小说将建兴八年(230年)的魏军入侵、蜀汉防御战(即“自卫反击战”)计入北伐次数,使总数增至六次。此战中魏延、吴懿率偏师深入羌中,诸葛亮主力屯汉中,虽属防御性质,但被罗贯中纳入北伐序列。

祁山道的象征化:祁山作为北伐起点,在小说中被赋予“复兴汉室”的象征意义。罗贯中通过反复强调祁山,强化诸葛亮“明知不可为而为之”的悲壮形象,如第四次北伐中详细描写木牛流马的制作与使用,突出其坚韧不拔的意志。

叙事节奏的需要:小说需通过多次出兵构建跌宕起伏的情节。六次北伐的设定使故事更具张力,如第一次北伐的“失街亭”、第四次北伐的“射张郃”、第五次北伐的“五丈原陨星”等经典场景,均依托“六出祁山”的框架展开。

三、历史记忆的演变:从五次到六出的文化接受

“六出祁山”的流行,反映了历史真实与文学想象在传播中的互动:

民间叙事的优先性:宋代以降,说书人、戏曲家为吸引听众,不断强化诸葛亮的“神机妙算”形象。《三国演义》成书后,其通俗性、趣味性使“六出祁山”成为主流认知,而《三国志》的严谨记载反而被边缘化。

符号价值的强化:祁山从地理概念升华为文化符号,代表蜀汉“以弱抗强”的抗争精神。明代思想家李贽曾言:“诸葛武侯之出祁山,以攻为守也。”这种解读超越军事层面,赋予“六出祁山”道德与哲学的双重意义。

现代研究的纠偏:20世纪以来,史学界通过考证《三国志》《华阳国志》等史料,逐步还原诸葛亮北伐的真实面貌。例如,学者谭良啸指出:“诸葛亮五次北伐中,两次出祁山、两次出陈仓道、一次出斜谷道,路线选择均基于战略考量,而非文学渲染。”

四、历史与文学的辩证:如何看待“六出祁山”?

“六出祁山”的争议,本质是历史真实与文学价值如何平衡的问题:

从历史研究角度,应坚持《三国志》的记载,承认诸葛亮北伐五次、两次出祁山的事实。过度依赖小说叙事可能导致对蜀汉国力、曹魏应对策略等关键问题的误判。

从文化传播角度,“六出祁山”已成为中华民族集体记忆的一部分,其承载的“坚韧不拔”“鞠躬尽瘁”精神,具有超越时代的价值。正如鲁迅所言:“状诸葛之多智而近妖。”这种艺术夸张恰是文学魅力的体现。