在柬埔寨吴哥古迹群中,巴戎寺以49座巨石塔上200余张“高棉的微笑”闻名于世。这座矗立于吴哥通王城中心的寺庙,不仅是高棉帝国鼎盛时期的建筑丰碑,更是其缔造者阇耶跋摩七世(1181-1219年在位)个人信仰、政治理想与艺术追求的集中体现。二者关系可从历史背景、建筑语言与精神象征三个维度展开剖析。

一、历史背景:乱世中兴的帝王与帝国重建

阇耶跋摩七世的人生轨迹与吴哥王朝的兴衰紧密相连。他早年历经两次王位争夺失败,隐忍蛰伏于民间。1177年,占婆军队攻破吴哥城,屠杀国王特里布婆那迭多跋摩,高棉帝国濒临崩溃。时年52岁的阇耶跋摩七世挺身而出,率军击退占婆,于1181年登基称帝。此后,他通过两次远征占婆(1190年、1203年)将其并入版图,使帝国疆域扩展至54个省,达到吴哥王朝的巅峰。

为巩固统治,阇耶跋摩七世启动大规模重建工程:迁都至吴哥通王城,修建圣剑寺(纪念父亲)、塔普伦寺(纪念母亲)、涅槃寺(医疗中心)等标志性建筑。而巴戎寺作为其“国寺”与陵寝,既是帝国权力的象征,也是个人精神世界的投射。考古学家在寺庙中心塔基下发现其遗骸,证实此处确为阇耶跋摩七世的安息之地。

二、建筑语言:佛教转型与帝国秩序的具象化

巴戎寺的建造(约1190-1219年)正值吴哥王朝从印度教向大乘佛教转型的关键期。阇耶跋摩七世摒弃了前代君主对湿婆、毗湿奴的崇拜,转而以观音菩萨化身自居,将佛教“慈悲”“普度”理念融入帝国治理。这一转变在巴戎寺的建筑语言中体现得淋漓尽致:

空间布局与数字象征

寺庙中心矗立45米高的主塔,象征须弥山(佛教宇宙中心);外围环绕48座四面佛塔,加上5座城门塔共54座,对应帝国统治的54个省份。塔群由东向西渐次升高,形成“登天阶梯”的视觉效果,隐喻帝王作为“人间佛陀”连接尘世与神界的桥梁。

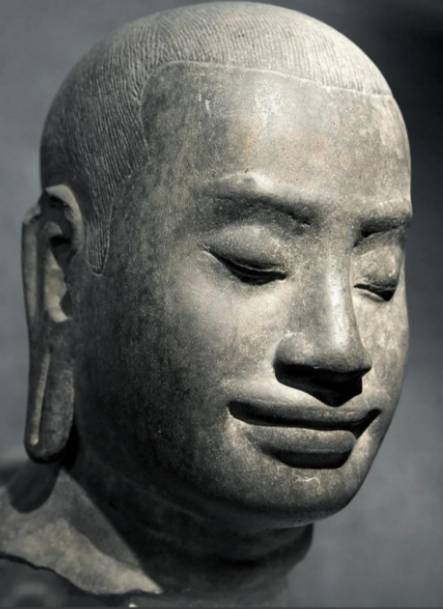

四面佛像的双重解读

200余张微笑面孔以阇耶跋摩七世本人为蓝本雕刻,每张面孔均朝向四个基本方位,形成“无处不在的凝视”。这种设计既强化了君主对帝国的绝对掌控,也暗合佛教“法身无相”的教义——帝王即佛,其慈悲普照四方。法国学者乔治·矍比叶(Georges Coedès)指出:“这些面孔是阇耶跋摩七世‘菩萨皇帝’身份的宣言,他以佛的慈悲化解战争创伤,以王的权威重建社会秩序。”

浮雕叙事的历史与日常

寺庙回廊长达1200米的浮雕带,以连续性画面记录了阇耶跋摩七世的军事胜利(如海上击败占婆)、市井生活(如斗鸡、宴饮)与宗教仪式。这种“世俗化”叙事突破了印度教寺庙仅聚焦神灵的传统,将帝王功绩与民众生活纳入神圣空间,构建起“君民一体”的意识形态。

三、精神象征:“高棉的微笑”背后的哲学与政治

巴戎寺的微笑面孔被誉为“东方蒙娜丽莎”,其神秘魅力源于艺术形式与政治寓意的深度融合:

佛教悲悯的具象化

面孔表情安详沉静,嘴角微扬却不露齿,双眼半阖似观世音“慈眼视众生”。这种设计呼应了大乘佛教“无缘大慈、同体大悲”的教义,试图以非暴力的精神力量抚平战争创伤。考古学家在塔普伦寺发现的大量医疗设施浮雕,进一步印证了阇耶跋摩七世通过佛教慈善(如免费医疗)巩固统治的实践。

权力合法性的神圣化

将帝王面容与佛像结合,是东南亚“神王”(Devaraja)传统的创新。阇耶跋摩七世通过巴戎寺宣告:其统治权不仅来自血统与武力,更源自佛教赋予的神圣使命。这种“君权神授”的再诠释,有效化解了占婆战争引发的道德争议,为帝国扩张提供合法性支撑。

跨文化交流的见证

巴戎寺的建筑风格融合了印度教(须弥山宇宙观)、大乘佛教(观音信仰)与本土祖先崇拜(以帝王为原型刻佛)。例如,四面佛的莲花冠饰与印度教湿婆神的三叉戟并存,浮雕中既有佛教“轮回”场景,也有印度教“搅乳海”神话。这种多元性反映了吴哥王朝作为东南亚贸易中心的文化包容性。