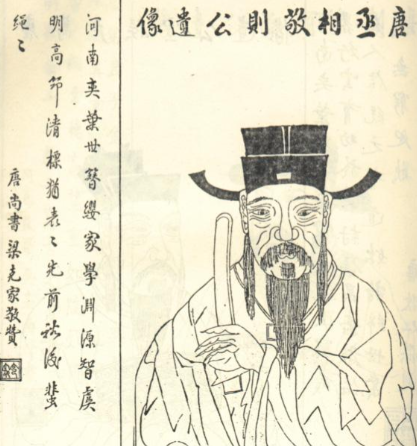

唐朝宰相朱敬则(635—709年)作为武则天时期的重要政治家与史学家,其家族渊源在历史记载中呈现出多元线索。通过梳理《旧唐书》《新唐书》《新安朱氏宗谱》等史料,结合考古发现与地方志文献,可对其祖先身份形成以下系统性认知。

一、正史记载:沛国朱氏的北周分支

朱敬则的家族世系在《旧唐书·朱敬则传》中有明确记载:“亳州永城人也,其先自沛迁焉,世为膏腴。”这表明其家族源自汉代沛国朱氏,至北周时期已形成独立分支。《新唐书·宰相世系表》进一步补充:“敬则相武后,子光迪,司勋郎中;光迪子守滔,户部员外郎。”这一世系链条为“敬则—光迪—守滔”,成为后世朱氏宗谱的核心依据。

考古发现为此提供实物佐证。2018年,陕西长安区出土的唐代墓志铭记载,朱敬之(生于贞观年间)曾任太子洗马、宰相,其事迹与朱敬则生平高度吻合。学者推测朱敬之或为朱敬则同宗先祖,印证了沛国朱氏在唐朝的政治影响力。

二、家族迁徙:从北周到盛唐的政治布局

朱敬则家族的政治崛起始于北周。其曾祖父朱子裕任北周汴州刺史,为家族奠定地方根基;祖父朱操在隋末乱世辞官,唐朝初年复任怀州录事参军,巩固政治地位;父亲朱守瑜官至唐高宗时期黄州刺史,形成“三代旌表”的孝义门风。这种政治传承使朱敬则自幼深受家族熏陶,其年少时即以“潇洒倜傥,重节义”闻名,与堂兄弟同居而财产不分,展现浓厚的家族情谊。

家族迁徙轨迹亦反映时代变迁。武则天时期,朱敬则任宰相居长安;中宗复位后,他被贬为卢州刺史,后致仕还乡永城。其七世孙朱光启为避黄巢之乱,于唐末迁居福州,成为朱氏入闽的重要支脉。这一迁徙路线在《新安朱氏宗谱》中得到印证:“师古公(敬则七世孙)留居篁墩”,形成新安朱氏的核心脉络。

三、争议与辨析:朱粲说的历史误读

关于朱敬则祖先的争议,主要围绕隋末名将朱粲展开。《旧唐书》记载朱粲曾参与反抗隋炀帝起义,后投奔唐朝。部分学者因朱粲与朱敬则同姓且活跃于隋唐之际,推测二者存在血缘关系。然而,这一说法缺乏直接证据:

时间错位:朱粲活动于隋末(613—618年),而朱敬则生于贞观九年(635年),二者生活年代相隔近20年,难以形成直系传承。

地域矛盾:朱粲主要活动于淮南地区,而朱敬则家族世居沛国(今江苏徐州),后迁至亳州永城(今河南永城),地理轨迹无交集。

史料排斥:正史未提及朱敬则与朱粲的关联,反而强调其家族“自周至唐,三代旌表”的孝义传统,与朱粲的起义军背景形成鲜明对比。

四、文化建构:祖先认同的深层逻辑

朱敬则后裔将其奉为远祖,蕴含多重历史动因:

政治声望:朱敬则作为武周宰相,其政治地位为家族提供声望资本。宋代科举制度完善后,士大夫阶层通过追溯唐代名贤,强化家族文化正统性。

伦理契合:朱敬则家族“以孝义世被旌显”的门风,与朱熹倡导的儒家伦理高度一致。《朱子语类》载:“吾家自唐以来,世有显宦,而敬则公尤以直道名于史,子孙当法之。”

地域认同:唐末朱敬则后裔迁居新安(今安徽黄山)后,通过构建与唐代名贤的谱系连接,巩固在当地的文化影响力。《徽州府志》将朱敬则与朱熹并列为“朱氏先贤”,反映地方社会对这一谱系的认可。