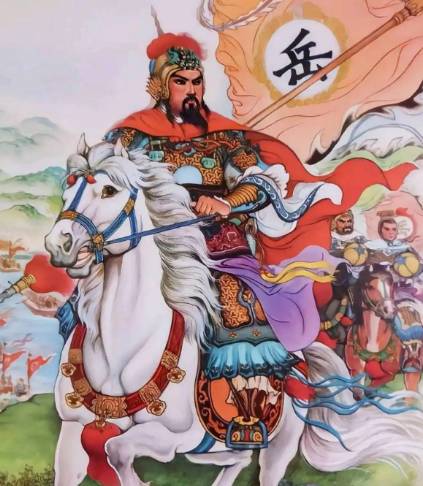

在南宋初年抗金斗争的烽火中,"八字军"与岳飞的名字因共同的抗金使命而紧密相连。这支由王彦领导的义军,以面刺"赤心报国,誓杀金贼"八字为标志,在太行山区与金军展开殊死搏斗。而岳飞作为南宋抗金的中流砥柱,其军事生涯中确有一段与八字军交集的特殊经历,这段历史虽短暂却深刻,成为南宋抗金斗争的重要注脚。

一、八字军的崛起:太行山上的抗金旗帜

1127年北宋灭亡后,金军继续南侵,北方爱国军民纷纷组织义军抗击侵略者。建炎元年秋,宋将王彦率岳飞等十一将领及七千士兵渡河,在河南新乡击败金军,收复失地。为表明抗金决心,王彦部下在面部刺下"赤心报国,誓杀金贼"八字,史称"八字军"。这支义军迅速壮大,傅选、孟德等十九寨义军相继加入,兵力达十余万,势力范围覆盖并、汾、泽、怀、卫、相六州,成为金军南下途中的有力牵制力量。

八字军的抗金行动具有鲜明的民间性特征。他们以"赤心报国"为精神内核,通过面刺八字的方式强化身份认同,形成了一支纪律严明、斗志昂扬的抗金力量。其战术灵活多变,既能在正面战场与金军交锋,又能深入敌后开展游击战,多次击败金军精锐部队,甚至迫使金军将领完颜宗弼(金兀术)发出"撼山易,撼岳家军难"的感慨。

二、岳飞与八字军的交集:从合作到分道扬镳

岳飞与八字军的渊源始于建炎元年。作为王彦麾下的将领,岳飞参与了八字军初期的抗金行动。在河南新乡之战中,岳飞表现出色,不仅俘获金军大将拓跋耶乌,更以长枪刺死勇猛善战的黑风大王,令金军闻风丧胆。这一时期,岳飞与八字军共同战斗,形成了战术配合与战略协同的初步默契。

然而,这段合作并未持续太久。在战略目标上,岳飞主张主动出击、扩大战果,而王彦则倾向于稳扎稳打、保存实力。这种分歧在八字军被金军包围时达到顶点:岳飞请求主动出战,王彦却选择突围而出。此次突围后,岳飞等十一将领南渡黄河返回,王彦则留守共城西山,试图联合河北豪杰重建抗金力量。

此后,岳飞与八字军走上不同的发展道路。岳飞继续在抗金前线征战,逐渐成长为南宋军队的核心将领;王彦则带领八字军转战川陕、湖北等地,最终因反对议和被解除军职。尽管如此,八字军"赤心报国"的精神对岳飞产生了深远影响,成为其后来组建岳家军的重要精神源泉。

三、八字军的历史地位:民间抗金力量的典范

八字军在南宋抗金斗争中具有独特的战略价值。作为民间抗金力量的代表,他们填补了正规军与敌后游击战之间的空白,通过灵活多变的战术牵制了大量金军,为南宋军队争取了宝贵的战略缓冲期。特别是在顺昌之战中,八字军与刘锜率领的宋军协同作战,以少胜多击败金军精锐"铁浮图",成为南宋抗金战争中的经典战役。

八字军的存在也反映了南宋初期抗金斗争的复杂性。一方面,他们展现了民间抗金力量的强大生命力;另一方面,其分散性、流动性等特点也暴露了民间武装的局限性。王彦与岳飞的分道扬镳,正是这种复杂性的具体体现:王彦试图通过整合民间力量形成规模化抗金阵营,而岳飞则更注重军队的职业化与纪律性建设。

四、岳飞与八字军的精神传承:从"赤心报国"到"精忠报国"

尽管岳飞与八字军的直接合作时间不长,但双方在精神层面形成了深刻共鸣。八字军"赤心报国"的誓言,与岳飞后来被刺"尽忠报国"(非"精忠报国",后者源于宋高宗赐旗)的典故,共同构成了南宋抗金精神的核心内涵。这种精神不仅体现在战场上的英勇杀敌,更表现为对国家命运的深切关怀与对民族尊严的坚定捍卫。

岳飞在抗金斗争中继承并发展了八字军的精神遗产。他组建的岳家军以"冻死不拆屋,饿死不掳掠"著称,将民间抗金力量的朴素爱国情怀升华为系统化的军事纪律与道德准则。同时,岳飞提出的"连结河朔"之谋,主张联合北方抗金义军形成战略合力,正是对八字军抗金模式的继承与创新。