在《三国演义》的宏大叙事中,“火烧新野”是诸葛亮初出茅庐后指挥的第二场关键战役,其以精妙的战术设计与对敌我心理的精准把控,成为中国古代战争史上“以弱胜强”的经典案例。这场战役不仅展现了诸葛亮卓越的军事才能,更深刻揭示了“智谋”在战争中的决定性作用。

一、历史背景:曹操南征与刘备的困境

建安十三年(公元208年),曹操在平定北方后,率五十万大军南下,意图一举荡平江南,完成统一大业。此时,荆州牧刘表病逝,其子刘琮在蔡瑁等权臣的挟持下,未战而降,将荆襄九郡拱手献于曹操。刘备驻守新野,兵微将寡,面对曹操的虎狼之师,退守樊城成为唯一选择。然而,新野作为荆州北部门户,若轻易放弃,曹操将长驱直入,直逼江陵(今湖北荆州),威胁刘备根基。

在此背景下,诸葛亮提出“弃城设伏”之策:主动放弃新野,诱敌深入,利用城中预置的易燃物火攻曹军,再以水陆联军截断退路,彻底挫败曹军锐气。这一计谋既避免了与曹操正面决战的劣势,又通过“以空间换时间”的策略,为刘备争取战略转移的宝贵时机。

二、战术设计:火攻与水淹的双重杀局

诸葛亮的“火烧新野”并非单一火攻,而是融合了“诱敌深入”“火攻破敌”“水淹追兵”的三阶段复合战术:

弃城诱敌:刘备依诸葛亮之计,放弃新野,率百姓撤往樊城,并在城中遍置硫磺、硝石等引火物。曹仁率军入城时,见城门大开、空无一人,误以为刘备怯战逃亡,遂放松警惕,安营扎寨。

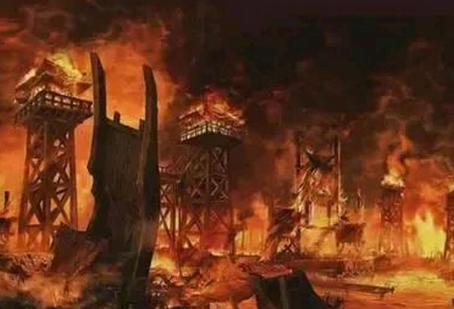

火攻破敌:当夜狂风大作,诸葛亮命士兵射出火箭,引燃城中易燃物。火势借风势迅速蔓延,曹军营寨陷入火海,人喊马嘶,混乱不堪。曹仁误以为失火是士兵造饭失误所致,未及时组织撤退,导致大量士兵被困火中。

水淹追兵:曹仁率残军逃至白河(今河南南阳白河),人马下河饮水解渴。此时,关羽奉命在上游撤去堵水沙袋,河水汹涌而下,曹军再次陷入绝境,溺死者不计其数。最终,曹仁仅率少数残兵突围,狼狈逃回许昌。

此战中,诸葛亮充分利用了地理环境(新野城小易燃、白河水流湍急)与天气条件(冬月狂风),通过“火攻+水淹”的连环计,将曹军的兵力优势转化为劣势,实现了“以弱胜强”的战术目标。

三、战略意义:挫败曹军与巩固刘备政权

“火烧新野”虽未彻底击退曹操,但其战略价值不容小觑:

消耗曹军实力:曹仁所部是曹操南征的先锋部队,此战损失惨重,士气低落,为后续赤壁之战的胜利奠定了基础。

争取战略转移时间:刘备得以安全撤至樊城,并进一步向江陵转移,避免了被曹操合围的危机。

树立诸葛亮权威:此战是诸葛亮初出茅庐后的第二场胜仗,彻底征服了关羽、张飞等将领的疑虑,巩固了其在刘备集团中的核心地位。

暴露曹操弱点:曹操轻敌冒进、疏于防范的弱点在此战中暴露无遗,为其后续在赤壁之战中的失败埋下伏笔。

四、历史争议:小说演绎与正史记载的差异

需注意的是,《三国演义》作为历史小说,对“火烧新野”进行了艺术加工。在《三国志》等正史中,并无明确记载诸葛亮直接指挥此战,但《三国志·蜀书·诸葛亮传》提及“先主遂收江南诸郡,乃封亮为军师中郎将,使督零陵、桂阳、长沙三郡,调其赋税,以充军实”,侧面印证了诸葛亮在刘备集团中军事地位的提升。而《三国演义》通过“火烧新野”等情节,将诸葛亮的军事才能与智谋形象推向高峰,使其成为后世推崇的“智圣”典范。