明朝(1368-1644年)作为中国历史上最后一个由汉族建立的封建王朝,其政治制度在继承前代的基础上进行了深刻变革。尽管“三省六部制”作为中国古代中央官制的经典模式被广泛认知,但明朝的制度设计却彻底打破了这一框架,形成了以皇权为核心、六部直接对皇帝负责的独特体系。这一变革不仅重塑了中央政府的权力结构,更深刻影响了明朝乃至后世中国政治的发展走向。

一、三省制的终结:从权力制衡到皇权独尊

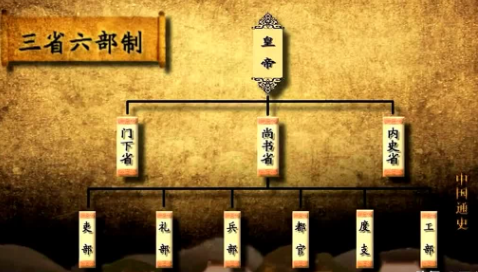

隋唐时期的三省六部制以中书省、门下省、尚书省为核心,形成决策、审议、执行的分工体系。三省长官同为宰相,通过相互牵制实现权力制衡,尚书省下设的吏、户、礼、兵、刑、工六部则具体执行政务。这种制度设计既提高了行政效率,又通过分散相权强化了皇权。

明朝对三省制的彻底废除始于明太祖朱元璋的制度革新。洪武十三年(1380年),因丞相胡惟庸谋反案,朱元璋下令废除中书省及丞相职位,撤销延续千年的三省制。这一举措具有双重目的:其一,消除相权对皇权的潜在威胁,将决策权完全收归皇帝;其二,通过直接掌控六部,实现“事皆朝廷总之”的绝对集权。此后,明朝中央政府不再设立三省机构,原中书省职能被分解为六部直接承担。

二、六部制的重构:从尚书省属官到独立行政中枢

唐朝六部隶属于尚书省,作为执行机构对尚书省负责,形成“中书取旨、门下封驳、尚书执行”的完整链条。而明朝六部则直接对皇帝负责,成为最高行政机构。洪武十三年废除中书省后,朱元璋明确规定六部“分理庶政,各不相属”,其长官尚书品秩从正三品升至正二品,与六部地位提升同步的是皇帝对六部事务的直接干预。例如,朱元璋每日清晨亲自主持朝会,直接批阅六部奏章,甚至亲自处理具体政务,这种“事必躬亲”的统治方式在明代前期尤为显著。

六部职能的专业化强化是明朝制度变革的另一特点。吏部掌管官员考核任免,户部负责户籍赋税,礼部主管礼仪教化,兵部统辖军事,刑部执掌司法,工部管理工程营造。每部下设清吏司分掌具体事务,如户部按地域划分十三清吏司,刑部对应设置十三司,这种精细化分工提高了行政效率,但也导致部门间协调困难,为后期宦官专权埋下隐患。

三、内阁制的兴起:从顾问机构到权力中枢

废除丞相后,朱元璋设立四辅官(春、夏、秋、冬官)作为临时顾问,但因效率低下很快废止。洪武十五年(1382年),仿宋制设立殿阁大学士(华盖殿、武英殿、文渊阁、东阁、文华殿),品秩仅正五品,职责为“侍左右,备顾问”,形成内阁雏形。

内阁权力的渐进式扩张始于明成祖朱棣时期。永乐年间,内阁大学士开始参与机务,成为皇帝与六部之间的桥梁。明仁宗、宣宗时期,内阁通过兼任太子经师获得政治合法性,逐渐形成“票拟”权(代皇帝起草诏令)。至明世宗嘉靖年间,内阁首辅夏言、严嵩等人权力达到顶峰,其地位“赫然为真宰相”,甚至能压制六部尚书。这种“虽无相名,实有相职”的格局,标志着内阁从顾问机构演变为事实上的行政中枢。

内阁与六部的权力博弈贯穿明代中后期。尽管内阁首辅品秩始终低于六部尚书,但通过“票拟—批红”制度(内阁起草诏令,皇帝或司礼监批红)掌握决策主动权。例如,张居正任首辅期间,通过改革考成法强化内阁对六部的控制,实现“部权尽归内阁”的短暂集权。然而,这种权力结构始终依赖于皇帝个人能力,明神宗长期怠政导致“批红”权落入宦官之手,内阁与六部均沦为权力斗争的牺牲品。

四、制度变革的历史逻辑:皇权专制的终极追求

明朝废除三省制、重构六部制、兴起内阁制的根本动机,在于通过制度设计实现皇权的绝对集中。朱元璋以“祖制”形式确立“六部直接对皇帝负责”的原则,将唐代以来通过分散相权强化皇权的策略推向极致。内阁制的创立则是在废除丞相后,为填补权力真空而设计的弹性机制——当皇帝勤政时,内阁作为辅助机构提高行政效率;当皇帝怠政时,内阁又成为权力争夺的焦点。

这种制度变革的双重影响显著:一方面,明朝前期出现“洪武之治”“永乐盛世”等强盛局面,六部专业化分工推动了手工业、商业的发展;另一方面,过度集权导致后期政治腐败,东林党争、阉党专权等现象频发,最终加速明朝灭亡。清承明制,在保留六部制的同时,通过设立军机处进一步强化皇权,使中国古代专制主义中央集权达到顶峰。