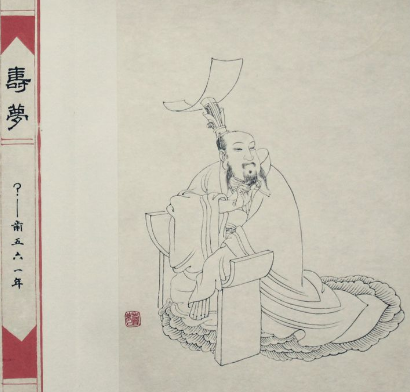

春秋时期,吴王寿梦以“兄终弟及”的继承制度试图打破传统,将王位传于四子季札,却意外引发吴国长达数十年的权力动荡。这场始于家族内部的制度实验,最终演变为孙辈相残的悲剧,成为理解春秋时期权力更迭的重要注脚。

一、制度设计的初衷:以贤立国的政治理想

寿梦的继承改革并非一时兴起。作为吴国第十九代君主,他通过北上朝见周天子、结盟中原诸侯、引进军事技术等手段,将吴国从江南小邦推向霸主地位。然而,在四个儿子中,他独宠幼子季札的贤能,认为其“知书达理、仁爱贤明”,足以引领吴国走向更强盛的未来。

为规避嫡长子继承制的弊端,寿梦设计了一套复杂的规则:王位先传长子诸樊,再依次传于余祭、余昧,最终由季札继位。这一制度既保留了兄终弟及的稳定性,又暗含“以贤代长”的突破性,试图在家族内部构建一种“能者居之”的平衡。

二、制度崩坏的起点:季札的三次让位

季札的拒绝成为制度崩坏的导火索。诸樊在位十三年后,依遗命传位于余祭;余祭在位十七年,又传于余昧;余昧临终前欲传季札时,后者再次避让,甚至“舍弃家产,到田间农耕”。这一行为迫使吴人打破规则,将王位传于余昧之子僚。

季札的让位看似高风亮节,实则暴露了制度设计的致命缺陷:“兄终弟及”依赖家族成员的绝对自律。当季札以个人意志对抗制度时,规则立即失效,而吴国又缺乏替代方案,导致权力真空被僚的继位填补。

三、孙辈相残的爆发:公子光的夺位阴谋

僚的继位彻底激化了矛盾。诸樊之子公子光认为,按照寿梦的原始设计,季札拒位后王位应归于长子一脉,而非余昧之子。这种认知差异,加上僚的两个弟弟掩余、烛庸掌握兵权,使公子光陷入“名不正言不顺”的困境。

转机出现在楚国流亡者伍子胥的到来。伍子胥为报父兄之仇,与公子光结盟,策划了“鱼肠剑刺僚”的经典政变:

制造战机:公子光怂恿僚派掩余、烛庸伐楚,使二人被困战场;

布局暗杀:以宴请为名,将僚诱入设有地下室的宅邸,由刺客专诸藏匕首于烤鱼中行刺;

权力清洗:政变后,公子光迅速处决僚的党羽,巩固统治。

这场政变虽以最小代价完成权力更迭,却彻底撕破了吴国贵族的道德伪装。公子光(即吴王阖闾)的夺位,标志着“兄终弟及”制度在实践中的彻底破产。

四、历史回响:制度实验的双重遗产

寿梦的继承改革对吴国产生了深远影响:

短期繁荣与长期动荡并存:僚继位期间延续了寿梦的强国政策,使吴国“地盘继续扩大,国家更加富裕”;但公子光的政变暴露了制度脆弱性,为后续夫差时期的穷兵黩武埋下伏笔。

道德困境的具象化:季札的让位被后世视为“高风义节”,但其行为客观上导致了权力真空;而公子光的夺位则被批判为“背弃古吴礼贤”,这种矛盾反映了春秋时期道德与权力的激烈碰撞。

对后世继承制度的警示:吴国的教训促使诸侯国逐渐转向更稳定的嫡长子继承制,而“兄终弟及”仅在特殊情境下被采用(如北宋初年的“金匮之盟”)。