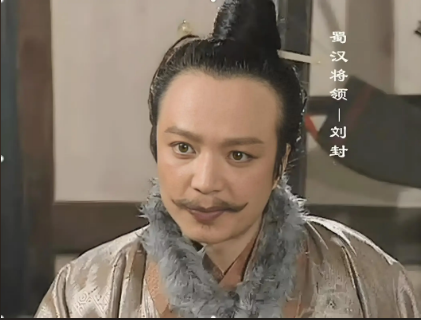

东汉建安二十五年(220年),成都城内上演了一幕令人唏嘘的悲剧:蜀汉昭烈帝刘备下令赐死养子刘封,这位曾随赵云、张飞扫荡西川、攻取上庸的猛将,最终在自裁前悲愤质问:“父王为何要杀我?”这场看似违背伦理的杀子事件,实则是宗法制度、战略失误与权力继承危机交织下的必然结果。

一、身份困境:养子与嫡子的不可调和

刘封本为长沙寇氏之子,公元201年刘备投靠刘表时将其收为养子。在刘禅出生前,刘封因“武艺气力过人”备受器重,甚至被视为潜在继承人。然而,公元207年刘禅的降生彻底改变了局势——宗法制度下,亲生血脉的继承合法性远超养子。陈寿在《三国志》中直言刘封身处“嫌疑之地”,这种身份尴尬使其成为蜀汉政权的不稳定因素。

刘备称汉中王后,立即册立刘禅为太子,同时将刘封派往东三郡(上庸、房陵、西城)任统帅。表面看是重用,实为疏远:通过军事任务将刘封调离权力中心,避免其与刘禅产生直接冲突。但刘备的用人失误在此显露——他让年仅二十余岁、缺乏威望的刘封统领孟达等老将,导致刘封既无法服众,又陷入权力真空。

二、战略崩盘:不救关羽的致命抉择

建安二十四年(219年),关羽发动襄樊之战,一度“水淹七军”威震华夏。然而,当关羽向刘封、孟达求援时,二人以“山郡初附,未可动摇”为由拒绝出兵。这一决策的背后,是孟达的消极心态与刘封的无力掌控:孟达因长期受刘备冷遇(对比法正的飞黄腾达)早已心生不满;刘封作为名义统帅,却因资历浅薄无法调动孟达,甚至与其爆发冲突,抢夺孟达的仪仗队,进一步激化矛盾。

关羽败亡后,东三郡的战略价值骤降。孟达因恐惧追责,选择投降曹魏,并联合申氏兄弟反攻刘封。刘封战败逃回成都,彻底失去战略屏障。此时,刘备面临双重压力:军事层面,东三郡的丢失切断了汉中与荆州的联系,使诸葛亮“跨有荆益”的战略构想化为泡影;政治层面,刘封的失败成为蜀汉内部矛盾的爆发点,其“不救关羽”“逼反孟达”的罪名必须有人承担。

三、权力博弈:诸葛亮的“终难制御”之忧

刘备赐死刘封时,诸葛亮的一句“封刚猛,易世之后终难制御”成为关键推手。这句话背后,是蜀汉政权对继承危机的深度焦虑:

刘禅的孱弱:作为嫡子,刘禅年幼且能力平庸,难以驾驭刘封这类猛将。

养子的威胁:刘封性格刚猛,若刘备去世,其可能以“长子”身份争夺权力,甚至引发内乱。

前车之鉴:袁绍、刘表等诸侯因废长立幼导致政权崩溃的教训,使诸葛亮对“养子问题”极度敏感。

刘备最终选择“挥泪斩马谡”,既是对外展示法度严明,也是为刘禅扫清障碍。他痛哭道:“封儿刚烈,然不得不除。”这一矛盾态度折射出权力与亲情的撕裂——作为父亲,他或许对刘封怀有愧疚;但作为君主,他必须维护政权稳定。

四、历史镜像:身份政治的牺牲品

刘封的悲剧,是三国时代权力法则的残酷体现:

宗法制度的枷锁:在“嫡长子继承制”下,养子身份注定其难以融入权力核心。

战略失误的替罪羊:刘备、诸葛亮将东三郡的失败归咎于刘封,掩盖了自身用人失当的责任。

人性博弈的写照:孟达的背叛、关羽的孤立、诸葛亮的权衡,共同构成了一张绞杀刘封的罗网。

五、深层启示:权力过渡的永恒难题

刘封之死,揭示了古代政权继承中的三大规律:

血缘优先于能力:在宗法社会,亲生血脉的合法性远超养子,即使后者能力更强。

权力稳定高于亲情:君主在关键时刻会选择牺牲个人情感,以维护政权延续。

预防性清除的必要性:为避免未来危机,统治者会提前清除潜在威胁,哪怕其尚未构成实际威胁。