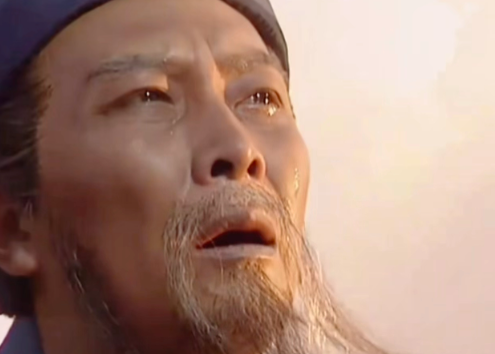

公元223年春,永安宫(今重庆奉节)内,刘备病榻前的一场权力交接,不仅改变了蜀汉政权的命运轨迹,更在中国历史上刻下"君臣至公"的永恒印记。这场被后世称为"白帝托孤"的权力交接,实为刘备集团从创业期向守成期转型的关键节点,而诸葛亮在此过程中获得的权力,远超传统"辅政大臣"的范畴。

一、托孤时刻的权力架构:三分天下后的权力重构

刘备托孤时,蜀汉政权正面临前所未有的危机:夷陵之战损失精锐五万,荆州派系与益州本土势力矛盾激化,南中地区叛乱四起。在此背景下,刘备对权力架构的安排极具政治智慧:

军事指挥权分配:明确将军权一分为二,李严"统内外军事",镇守永安防备东吴;诸葛亮"以丞相录尚书事,假节",执掌成都行政中枢。这种"双核制"设计,既避免权力过度集中,又确保诸葛亮能专注内政。

法律授权的突破性:刘备当众宣告"若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取",此言被《三国志》记载为"君可自取",实为授予诸葛亮在极端情况下的政权更迭权。这种授权在封建王朝中极为罕见,反映出刘备对诸葛亮人格的绝对信任。

人事安排的伏笔:托孤时仅提及李严为"中都护,统内外军事",却未明确其丞相职位,而诸葛亮此时已是"署尚书事"的百官之首。这种设计为诸葛亮后续整合权力埋下伏笔。

二、权力扩张的路径:从辅政到集权的必然选择

诸葛亮接掌权力后,通过系列政治运作实现权力集中,其过程可分为三个阶段:

建兴元年(223年)的权力整合:诸葛亮以"丞相录尚书事"身份总揽朝政,同时通过"开府治事"建立独立官署,形成与尚书台并行的决策体系。此时李严虽掌军权,但粮草补给需经诸葛亮调度,军事行动受制于后勤。

建兴三年(225年)的南征契机:平定南中叛乱期间,诸葛亮以"行大将军事"身份统率全军,实际掌握军事指挥权。战后通过"七擒孟获"树立军威,同时实施"即其渠帅而用之"的民族政策,将南中四郡纳入直接管辖。

建兴五年(227年)的北伐集权:首次北伐前,诸葛亮以"丞相领司隶校尉"身份兼管监察,同时通过《出师表》确立"事无巨细,咸决于亮"的决策模式。此时李严已被调离永安,改任骠骑将军留驻江州,军事指挥权实质性转移。

三、权力运行的实质:法家理政与儒家伦理的融合

诸葛亮执政期间,其权力运行呈现三大特征:

高度集权的行政体系:通过"科教严明,赏罚必信"的《蜀科》构建法制框架,同时以"开诚心,布公道"的作风凝聚人心。这种"威权与仁政并存"的模式,使蜀汉成为三国中政治清明度最高的政权。

经济基础的重构:在汉中推行屯田制,"分兵屯田,为久驻之基",解决北伐军粮问题;在成都实施"直百钱"政策,通过货币改革稳定经济。这些措施使蜀汉"田畴辟,仓廪实,器械利,蓄积饶"。

军事独裁的合理性:五次北伐期间,诸葛亮以"大将军、益州牧"身份统率全军,但每次出征均留蒋琬、费祎等"留府长史"处理政务,形成"出将入相"的权力闭环。这种设计既保证军事行动的连续性,又避免权力真空。

四、历史回响:权力密码的永恒启示

白帝托孤后诸葛亮获得的权力,本质上是乱世中理想主义政治的实践样本。其权力运作呈现三大历史价值:

打破"辅政必乱"的循环:与霍光、司马懿等辅政大臣不同,诸葛亮终身未称帝,其权力始终服务于"兴复汉室"的理想,这种"公天下"的精神成为后世称颂的典范。

构建小国善治模型:在国土面积仅曹魏三分之一的情况下,通过"科教严明"的治理,使蜀汉"吏不容奸,人怀自厉",这种治理效率至今仍被视为发展中国家现代化的参考案例。

重塑君臣关系范式:刘备的绝对信任与诸葛亮的绝对忠诚,构成中国历史上最完美的君臣关系样本。这种关系超越权力博弈,成为中华文化中"士为知己者死"的精神图腾。