在中国山水画的发展长河中,巨然是一位承前启后的关键人物。作为五代至北宋初期的僧人画家,他以独特的江南山水笔墨语言,与师父董源共同开创了南方山水画派,被后世尊为“董巨”并称的宗师。其艺术成就不仅影响了元明清三代画坛,更成为文人画“平淡天真”美学的源头活水。

一、生平履历:从南唐到汴京的禅意人生

巨然(生卒年不详),江宁(今江苏南京)人,本名无考,因出家于江宁开元寺而被称为“巨然和尚”。他早年师从南派山水画开山鼻祖董源,系统学习江南山水画技法,深得其师“平淡天真”之精髓。南唐灭亡后,巨然随李煜北上汴京(今河南开封),寓居开宝寺,成为北方画坛引入南方山水画风的重要媒介。

在汴京期间,巨然凭借独特的艺术风格迅速崭露头角。淳化年间,他在学士院北壁绘制《烟岚晓景》壁画,以淡墨轻岚的江南景致惊艳士林,米芾赞其“岚气清润,布景得天真”。尽管初入北方时曾因画风与荆浩、关仝的雄浑气象不同而遭冷遇,但他坚持“师法自然”的创作理念,将江南烟雨与北方山水的雄浑相结合,最终开创出“秀丽与宏观兼备”的新画风。

二、艺术成就:披麻皴法与江南意象的完美融合

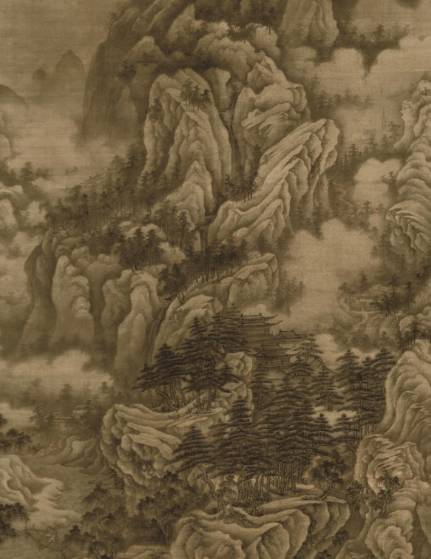

巨然的艺术创新集中体现在对董源山水技法的继承与发展上。他以长披麻皴为基本语言,通过“淡墨长披麻皴”与“焦墨破笔点苔”的技法组合,创造出“沉郁清壮”的笔墨韵律。其画作中的山石结构,多以中锋用笔的披麻皴层层叠加,山头则点缀累累矾头(石块),林麓间穿插疏筠蔓草、细径危桥,形成“野逸清静”的江南意象。

代表作解析:

《秋山问道图》(台北故宫博物院藏):此作以立幅构图展现秋日山居的禅意。主峰居中,山势浑厚温和,山间茅舍中二人对坐问道,溪水蜿蜒,蒲草轻摇,全画无烟云却自生空灵之气。米芾评价其“明润郁葱,最有爽气”,恰道出巨然晚年“平淡趣高”的艺术境界。

《万壑松风图》(上海博物馆藏):采用全景式构图,以“S”形布局统摄画面。坡石用淡墨长披麻皴,松林以浓墨点簇,水边风蒲摇曳生姿,屋宇界画工整,展现出“水深林密”的雄浑意境。此作被视为山水画技法演变的标志,其笔墨沉厚而不失秀雅,开元代黄公望“浅绛山水”之先声。

《层岩丛树图》(台北故宫博物院藏):明代董其昌题为“僧巨然真迹神品”。画中山峦层叠,取侧入之势,皴擦点染兼备,笔墨松秀而气韵生动。山间丛树以点叶法表现,虽无具体枝叶却自成气象,体现巨然“以形写神”的造型理念。

三、历史地位:南北画风的桥梁与文人画的先驱

巨然的艺术贡献不仅在于技法创新,更在于其开创的南方山水画派为后世文人画提供了美学范本。他将禅宗思想融入山水创作,强调“师造化”与“得心源”的统一,使山水画从“描摹物象”转向“表达心境”。这种“外师造化,中得心源”的创作观,直接影响了元代黄公望、吴镇等画家,并成为明清文人画的核心理论。

在画史评价中,巨然与荆浩、关仝、董源并称“荆关董巨”,被沈括誉为“江南董源僧巨然,淡墨轻岚为一体”。其艺术风格对后世的影响深远:

技法层面:披麻皴法成为南方山水画的标志性语言,被黄公望、倪瓒等画家继承发展;

意境层面:“平淡天真”的美学追求,与苏轼“论画以形似,见与儿童邻”的文人画理论形成呼应;

文化层面:作为僧人画家,巨然将禅宗思想融入艺术创作,使山水画成为文人修身养性的精神载体。