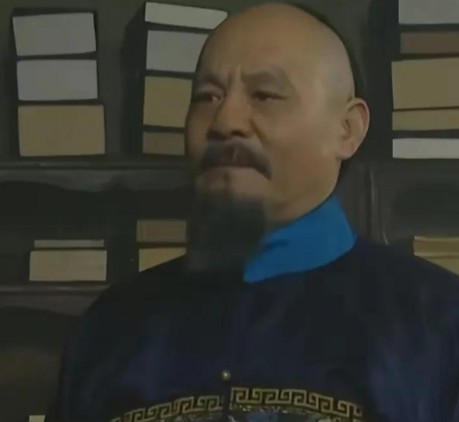

李绂(1675—1750),字巨来,号穆堂,江西临川荣山镇人,清代著名政治家、理学家和诗文家。他以刚正不阿的品格、勤政爱民的实践和融贯朱陆的学术成就,在清史中留下浓墨重彩的一笔。

寒门神童:从科举新贵到封疆大吏

李绂出身贫寒,自幼聪颖过人,十岁能诗,十二岁与乡贤结诗社,有“神童”之誉。康熙四十七年(1708年),他以江西乡试解元(全省第一)登科,次年联捷进士,选入翰林院庶吉士。此后历任编修、侍讲学士、内阁学士等职,逐步跻身清廷核心决策层。

雍正二年(1724年),李绂任广西巡抚。面对苗民械斗、土司盘剥、官员贪腐的复杂局面,他以“教育诱导”化解民族矛盾,严惩南宁知府受贿案,追查康熙年间巡抚陈元龙贪污捐纳银款82万余两的积案,使“吏风一新,土苗畏威感德”。雍正三年(1725年),他升任直隶总督,总管京畿军民政务,成为清代九位最高级封疆大臣之一。

铁骨铮铮:两赴刑场与雍正的君臣博弈

李绂的仕途因弹劾河南总督田文镜而跌宕起伏。田文镜以严苛治下著称,却纵容属下欺压科举出身的官员,引发士绅阶层不满。雍正四年(1726年),李绂赴京任职途中,目睹田文镜治下的河南“民怨沸腾”,遂联合谢济世等官员上疏弹劾其“横行乡里、贪赃枉法”。田文镜反诬李绂结党营私,雍正帝为推行新政,选择支持田文镜,将李绂革职下狱。

刑场之上,雍正命狱吏以刀置颈,逼问:“此时知田文镜好否?”李绂昂首答道:“臣虽死,不知田文镜好处!”其刚烈令同囚的甘肃巡抚叹服:“真铁汉也!”刑部查抄其家产时,发现室内简陋,夫人首饰竟为铜制,雍正这才相信其清廉,赦免死罪,命其闭门著述。这场“督抚互参”案,实为雍正平衡新政推行与士绅利益的政治博弈,而李绂的硬骨铮铮,成为清代士大夫精神的重要象征。

学术宗师:陆王心学的最后旗手

李绂是清代陆王心学的集大成者,被梁启超誉为“陆王派之最后一人”。他主张“知行合一”,强调“躬行实践”,认为朱熹晚年之论与陆九渊多有契合,遂辑《朱子晚年全论》,著《陆子学谱》,试图调和朱陆“尊德性”与“道问学”之争。其学术思想对乾嘉学派产生深远影响,钱穆称其为“有清一代陆王学者第一重镇”。

在文学领域,李丰,著有《穆堂类稿》《穆堂别稿》等百卷文集,诗歌风格“挥洒自如、浅近自然”,如《江西坡》《落叶》等作,以白描手法展现民生疾苦。他对方志学亦有独到贡献,主修《八旗通志》《广西通志》《畿辅通志》等,提出“志固史之属”的编纂理论,推动方志学向系统化发展。

晚节清辉:教育兴邦与身后荣耀

乾隆元年(1736年),李绂因荐人参加“博学鸿词科”考试受斥,降级调用后以母忧归乡。守丧期间,他与县令李廷友捐资创办青云书院,亲自主持教席,吸引四方名士,重振临川“才乡”教育雄风。乾隆六年(1741年),他充任“明史纲目馆”副总裁,进言调和朱陆学说,获乾隆帝采纳。

乾隆八年(1743年),李绂告老还乡,居抚州石芝园,任兴鲁书院山长,讲学授徒,直至乾隆十五年(1750年)病逝,享年七十六岁。家乡人民为纪念他,将抚州一条繁华街道命名为“穆堂路”,其学术著作与政治品格,成为后世追慕的典范。